『実際園芸』には、寄稿者のための専用原稿用紙が存在した。

園芸文化協会『園芸文化』No.131

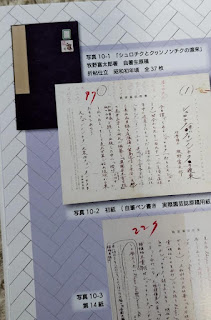

園芸文化協会『園芸文化』131号に掲載された小笠原左衛門尉亮軒氏の連載「寸暇録」第6回「牧野富太郎著作本とその出会い」のなかに掲載された、牧野博士の生原稿の写真により、実際園芸の原稿用紙が使われていることがわかった。

原稿用紙は、紙面構成の際の三段組、四段組に便利なように縦書きの21字詰め×13行で、4段組用に17文字のところに印がつけられていた。紙面は一段26行で構成されているのでそのための13行だったと思われる。

現在では、パソコンで文字数や段組みも自由自在にできるため、原稿用紙を利用する機会は大きく減っている。

『園芸文化』131号の写真には、赤字で文字サイズやルビの注意などの編集指示が書き込まれている。石井自身か、編集局のだれかが書き込んだものだろう。

赤い太字の97、227という数字は文字数でもなくページ数でもないみたいだ。なんだろうか。

「実際園芸原稿用紙」実際園芸社

*縦書き21字×13行の規格で、17文字のところに点線で印がある。

原稿用紙の左隅には以下の文字が印刷されている。

(1)文章は言文一致体で各節の初は一字明ける事

(2)図及写真の入場所を大体示されたき事(但しこの用紙には写真の入れ場所をあけて書く必要はありませぬ)

(3)外国の地名人名品種名等は片仮名にて、専門記事の場合は欧文を入れて差支なき事

(4)この用紙の廿一字詰は三段組の場合、十七字詰めは六号四段組である。

(昭和十、六、 一〇・〇〇〇枚)

冒頭にあげた牧野先生の原稿「棕櫚竹と観音竹の渡来」は、「23-1」(昭和12年7月号)に実際に掲載されている。原稿用紙37枚だったというのでだいぶ分厚い記事だったのか、あるいは、別号に分けて掲載されたか、まだ未見なので早急に調べたい。

牧野先生の原稿は、「23-1」(昭和12年7月号)に実際に掲載されている

牧野富太郎博士は、文章にこだわりがあり、句読点の使い方など独自のルールでやっていたようだ。下に、牧野博士の連載「園芸植物瑣談」その9の画像を示す。

ここでは、全集と違って、一字下げとなっているが、段落のなかは「。」を使わず、「、」を用いており、段落最後も「。」を用いずに改行されている。このように、編集部では牧野先生の考える通りに版を組むようにしていたことがわかる。

「25-9」 「園芸植物瑣談」その9から