ヴァイニング夫人といけばな 小原流、平光波さんとのつながり

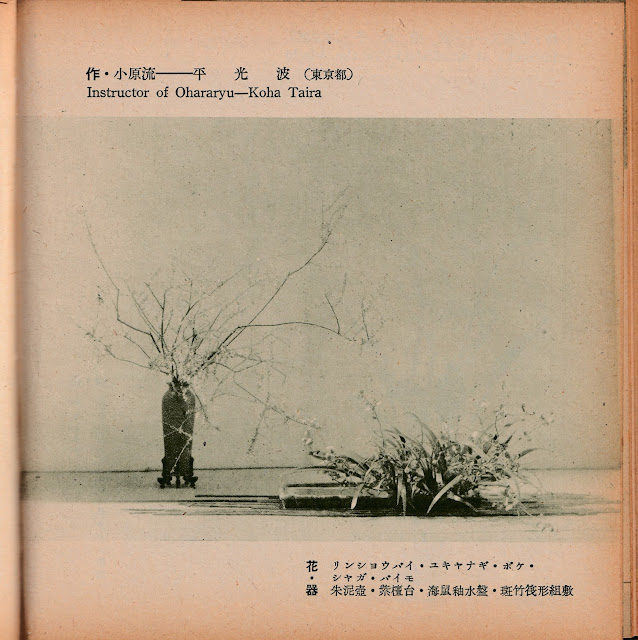

1949(昭和24)年に行なわれた文部大臣招待 第一回日本花道展 作品集『日本芸術 いけばな』 文部大臣招待第一回日本花道展出瓶花全集 日本華道会編集発行1949から

展覧会は上野の東京都美術館にて4月2日に開場、皇后陛下、三笠宮殿下が来場し鑑賞された。

第二十八章

皇太子殿下が西洋の世界へ小旅行を試みておられる間に、私の方では、日本のいつも変ることのない生活や思想――私をとりかこんでいる戦後の日本ではなく、戦前に、そしてあらゆる戦争とは別個に存在してきた日本、政治の嵐にみだされることなく、永劫の未来へ続いてゆく日本の生活や思想――への洞察を与えてくれる経験をしていた。

日本の生花は古い、立派な芸術である。それは、はじめ仏教のある僧侶が一枝の松を寺に持ち帰って、枝を矯め形をととのえてから仏壇の前に供えた、数百年の昔にさかのぼる芸術である。生花のお稽古は、日本のほとんどすべての若い娘たちの教育の一部となっており、結婚した婦人たちでも何年もお稽古を続ける者が多い。男の人でも、この道に深い造詣を示している者がすくなくない。

日本ではどこへ行っても生花が見られる。個人の家のどの部屋にも、トコノマに生花がある。私たち西洋人の活ける花のように、あらゆる角度から眺めるという活け方ではなくて、絵のように、正面からだけ眺めるものなのである。ほとんどどの店にも生花がある。鍛冶屋とか自動車の車庫とかいった、何でもない、殺風景な場所にさえ、たくみに活けられた一にぎりの花が仕事台の上に置かれているのをよく見かける。お茶席の生花は昔から特に簡素で典雅なものであった。たとえば一枚は完全な、他の一枚は虫ばんだ茶色の葉のついた、ほの白い椿一輪を、古い青磁の花瓶に活けるというようなものである。

一年を通じてほとんどいつでも、デパートや美術館、あるいはお祭りなどにちなんでお寺やお宮で、生花の展覧会が催される。驚くことには、実におびただしい人々がこうした展覧会を観にゆき、非常な興味をもって、真剣な批判的な眼で、陳列された生花を観るのである。私は、アメリカにいる頃、フィラデルフィア管弦楽団の演奏に対する多くの短評を読んで、これこそ、さまざまの形式の音響に対する、人間のおそろしく錯雑した解釈の見本を提供するものだと常日頃思っていたが、生花を鑑賞する人々の批評のこまかさは、それにまさるとも劣らないようである。

日本の生花の基礎的な原則は、きわめて理解しやすいものである。天、地、人、の三点で、人が天と地を融和する要素になっている。しかしそれ以上のことになると、さまざまの象徴や捕捉しがたい微妙なものがたくさんあって、これは、多くの年月にわたる研究と経験を経て初めて理解できるようになる。花を型通りに活けるという実際的な困難はいうまでもない。

その上いくつかの違った「流派」があって、その一つ一つがそれぞれ自分の組織と文献、「家元」と熱心な弟子たちをもっている。私が生花を見てすぐそれとわかるようになった三つの流派は、最も人為的でむずかしい古典派の池坊流と、二つの近代派、草月流と小原流とである。草月流は占領軍の人たちの間にたくさんの弟子をもち、かなり西洋の影響を示していた。その作品のあるものは実に美しく、独創的で、たくましく、大胆不敵だった。鏡のかけらを使ったり、青や銀色に塗った枯れ枝を使ったりして、超現実主義に近いものもあった。私の見た草月流の生花の一つ、金盞花(きんせんか)と芽甘藍(芽キャベツ)の生花は、あまりにグロテスクで不愉快だった。小原流は、その自由な点ではやはり近代的だが、その花の自然な成長の姿やその花の生えている場所の味わいを生かす工夫をこらしていた。

姉が着いて間もなく、姉と私が生花のお稽古を始めたときは、私たちは生花にいろんな流派があることなどすこしも知らず、自分たちの先生がどの派に属しているかも判らなかった。私は友人の家で平光波(たいらこうは)さんのきれいな生花を見、彼女が時々内親王さま方のお住居の呉竹寮に花を活けに行くことを耳にし、たねさん(*高橋たね、ヴァイニング夫人の秘書。恵泉女学園卒、アメリカ留学中に戦争になり日米交換船で帰国)がはじめ生徒で後に先生になった恵泉学園で、平さんに習ったこともあるということなども知るようになった。お弟子になりたいと私が言うと、たねさんが万事取りはからってくれた。それから二年近い間、平さんは毎週一度午後おそく私たちの家へ来てくれた。この生花のお稽古と、この体の小柄な魅力的な私たちの先生との友情は、日本滞在中のよろこびのひとつとなった。私はできる限りお稽古は欠かさなかったが、ときには忙しくて出られないこともあった。

姉は終始よく勉強して、そのうち展覧会に生花が出品されるようになり、立派な「お免状」と「光楓(こうふう)」というその道の名前をいただくところまで行った。

いつもお稽古の日の朝早く、花屋が平さんの注文した花を持って来た。固い芽のついた二、三本の灌木の枝、一にぎりの水仙、小さめの菊三輪といったもので、ちょっと見ると、こんなもので大丈夫なのかしらという気がするのだった。アメリカのお金でわずか七十セントで買える材料で、ときには庭から何かとって来て加えることもあったが、すくなくとも三つ活けるのに充分だった。

午後おそく、冬は暗くなってから、平さんの下駄の音がカラコロと門内の道に聞えてくる。彼女はいつも和服を着ていた。ねずみ色やすみれ色、青や褐色など、渋い好みの美しいキモノを着て、それにしっくり似合った紋織の帯をしめて来るのだった。体の小柄なひとだった。白髪がほんのすこしまじった黒い髪を、頭のてっぺんで小さく束ねていた。眼鏡のうしろの眼は大きく、小さい鼻は上向き加減で、どんなに疲れていても、愉しげな明るい表情が消えることがなかった。

平さんは、実際疲れていることもしじゆうあったに相違ない。東京での時間割だけでも大変なもので、このむやみに伸びひろがった東京のあらゆる方面へ混んだ電車で往来する上に、地方の生花の師匠たちにお稽古をしてやりに、東北地方へも長い旅行をしなければならなかったからである。

英語はほんのすこししか知らなかったが、非常な速さで覚えていった。知らない言葉を手帳に書きつけておいて、電車の中で覚えるのである。通訳するたねさんが傍にいるときでも、彼女は話せるだけ英語で話そうとした。

教え方は大体次のようであった。いつも私たちは順番に一人一人花を活けた。「これが天です」と言って彼女は私たちに長い小枝を渡す。「汚ない葉を取って下さい」。私たちは、彼女の指図通りに、小技を剪(つ)んだり形をととのえたりする。次に花瓶にそれを活けるという、一番大切な段階になる。時には端を割り、渡しの木片をさしこんで固定する必要があり、ときにはまた、余分の棕櫚(しゅろ)の一片を茎にくくりつけて長くする必要があった。私がいくらやっても固くて手に負えないときには、彼女は「曲げて下さい」と言って、折らずに曲げるには指をどのように使ったらよいか教えてくれた。人と地、それから「添え」と呼ばれる余分の小枝をいくつかそのあとで活ける。平さんは時々「もう一つ(モア・ワン)」と言うのだった。

すっかりすんでしまうと彼女は丁寧なお辞儀をして、「大変結構です(ヴエリイ・ナイス)。おねえさま(あるいはヴァイニング先生、たね子先生)」と言う。「ヴェリイ・ナイス」――そう言って彼女は立ったまま頭をかしげてちょっとそれを眺める。

「でもこの方がいいでしょう」と言って、彼女の小さな魔法の手を、二、三度たくみに動かすと、いままでたしかにそこに見られなかった美しさと意味を、花からひき出して見せるのだった。

すこしずつ私たちは生花というものが判ってきた。お稽古とお稽古の間にも私たちは花を活けておいて、彼女が来たとき批評したり直したりしてもらった。彼女は私たち二人がもっているそれぞれの様式――こんなおおげさな言葉で言っていいものなら――を知っていて、一目で誰が活けたかあてることができた。誰か私の友達が来て、私たちのために花を活けていってくれるようなことがあると、彼女はそれもわかって、その生花が誰か他の人の手になったもので、その人が何流に属しているのかもすぐ見分けるのだった。

彼女は気前よく長い時間を私のところのお稽古にさいてくれた。帰るときは、スリッパをそっとぬいで、向きをかえると、玄関に待っている木の履物にすばやく足を入れ、丁寧にお辞儀をして、「ゴメンアソバセ」と小さな、きれいな声で言うと、たのしげな足取りで小走りに去ってしまう。その足取りは、風にゆれる花か、芝生に遊ぶ小鳥を私に想い起させるのだが、私にはそのどちらとも言い切れない。

ある年の春、上野美術館で生花の大展覧会があって(*文部省主催の第一回目の日本花道展か)、皇后陛下がおいでになるはずになっていた。平さんはそれに出品することになっていて、私たちは何週間も前からその噂を耳にしていた。彼女の準備は大きな試合を前にした「サムライ」のような、きびしいものだった。まず外面的には、借金の支払いをすませ、いろいろな義理も果してその身をも浄めた。内面的には、頭の中の混乱したものをすべて払いのけ、常のときよりもすべての人に対して愛を感じ得るような心境になろうと努めるのだった。展覧会を前にして仙台へ旅行して帰って来る汽車の窓から田園の風景を眺めては、自分の生花のために自然から霊感を受けようとした。彼女は、大部分の人間には手の出ないような、高価な珍しい花ではなく、誰の手にもはいる花を使いたいと思った。当日の朝は、誰にも会わず、途中で会う人にも口をきかないようにして、平静な心で生花に集中できるように心がけた。

もちろん私たちはその展覧会に出かけて行った。幾十というめざめるように美しい生花の間に中には私たち西洋人の眼には奇妙に映るものもいくらかあり、誰が見ても奇妙なものもほんの少数あった)、蘭や極楽鳥花や椿の間に、私たちは平さんの生花がすぐそれとわかった。それは、小川とそのまわりに茂るしだや花を暗示した、森の風景だった。