桜井元のシクラメン ウォードの箱の記録

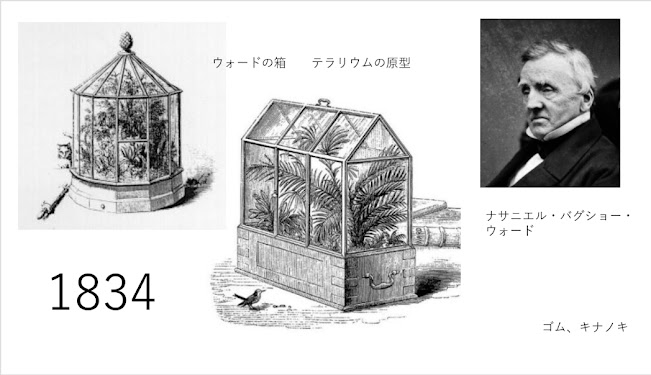

「ウォードの箱」は、植物輸送に画期的な改善をもたらし、国際的な移出入を実現させた歴史的な発明である。これは、ナサニエル・バグショー・ウォードが1834年に実験航海を成功させ発表したところから利用が広まった。

ウォードの箱は、上の図のようなイラストが数多く紹介されているが、とてもおしゃれなインテリア風のイメージがある。ところが、実際に船に載せられて活躍したものは次に示す画像にあるようにものすごく無骨な姿をしており、何があってもびくともしないような作りになっている。長い陸路や海路をへて相手先へ届けられた。

● 画像は、以下のサイト(ハーバード大学 アーノルド樹木園)と同じ

1904年、ジャワ島のボゴール植物園から植物を送るために使われたインドネシアの現地労働者が作った特別なワーディアン・ケース。Nationaal Museum Van Wereldculturen所蔵。

1910年頃、パリのJardin d'Agronomie Tropicaleでウォーディアン・ケースに入れた生きた植物を送る準備をしているところ。画像提供:Bibliothèque historique du CIRAD.

ウォードの箱の歴史や利用について詳しく書かれた本がある。昨年出版されたもので、数多くの写真が掲載されていた。

Luke Keogh 『The Wardian Case』2020

ウォードの箱の有効性が確認された後、いろいろな人が改良に取り組んだようだ。

とくに英国は世界中に広がる植民地の植物園ネットワークを活用し、多様な植物をキュー植物園に集めた。キューや巨大な園芸商たちもプラントハンターを派遣している。こうした人達がウォードの箱を活用した。

プラントハンターたちは、箱を持っていけないので現地でこの箱を製作し本国へ届けなければならない。そのため、キュー植物園では、一定の規格をもうけて箱の図面を製作しプラントハンターに持たせていたようだ。その設計図面を参考に現地で大工につくらせる、というような仕組みだったようだ。

キューへ送る特別大事な植物には「政府の荷物」であるとか「女王陛下への贈り物」というような言葉が箱のに大きく書かれて送り出されたという。

19世紀は植物の時代でその経済的な価値が莫大であることを船乗りたちはよく知っていたようだ。船長も特別に大切に扱ったと思われる。ときには、新発見の植物の学名に船の船長の名をつけることもあったという。そのようにして、協力してもらわなければ、長い船旅には耐えられないこともあったのだろう。

植物を入れた「ウォードの箱」は植物だけではなく根についた土も一緒に入れるのでたいへんに重くなる。ガラスが割れないようにしっかりとしたつくりなのでなおさら重かった。とても一人では運べないので二人で運べるように丈夫な取っ手が必須だった。

ウォードの箱は、植物を運ぶと同時に土についたさまざまな昆虫や微生物、菌類も持ち込んだ。これがのちに大きな問題になり土をつけない輸送方法へと変わっていった。

植物の貿易会社のカタログには、船に乗せるまでは責任を負うが、それ以降は自分の責任でお願いします、というようなことが書かれていた。

●参考サイト キュー植物園

●育種家、桜井元(げん)が見た「ウォードの箱」の記録

誠文堂新光社から出された『やぶれがさ 草木抄』というタイトルの本がある。

育種家、桜井元氏が残した著作で、50種ほどの植物について解説し、思い出をつれづれに語っている。このなかに、どうも「ウォードの箱」らしきものの記述がある。

シクラメンの項目にそれはある。

「合掌型の屋根」「通気孔」「金網」といった「ウォードの箱」の形態が描写されている。

次の画像で示したところ。関東大震災のあと、大正の終わり頃の話ということだ。

当時、シクラメンの品種改良では先端だったドイツから意を決して球根を輸入したところ、いつまでたっても入荷したという連絡がない。それで倉庫まで出向いて調べてみたら、ちゃんと到着していたのだった。それは、ものすごく大きな木箱であった。

運送会社の人間は「ボイラーかと思ってました」と謝ったという。

『やぶれがさ 草木抄』 桜井元(げん) 1969(昭和44)年 誠文堂新光社

自分がこの花に魅せられたのは、大正も終わりに近い鎌倉在住のころで、扇ヶ谷(おおぎがやつ)の扇州園という専門家の温室での出合いであった――それは近くの別荘主からの預りもので、ドイツ種のシクラメンという話。他では見られぬ、極大輪の、花姿といい色彩といい、じつに優れて美しい花に、ほれぼれと見入ったのであった。

それから間もなく、大震災で壊滅した鎌倉を逃れて、気候温暖な園芸地といわれる三浦半島の、そのころは西浦村といった秋谷海岸に移り住むことになり(※西浦村秋谷立石)、花作りをはじめたのだが、そこは富士を望む海沿いのしずかな村であった。住居の後は椿咲く緑の山が迫まり、昭憲皇太后がお気に入りであったという風光美しい地で、御休み所であった「お茶寮」も残っていた。ピーポーとラッパをならして、乗合馬車が一日に三往復する街道すじの一軒家。日暮れからは入っ子一人通らない。

生来の花好きというだけで、全くの素人である自分には園芸の知識はない。これはと思う手引書も見当らぬ。何もかも心細いかぎりだったが、多少の語学の素養を頼りに、欧州、ことにドイツから専門の雑誌や園芸書をとりよせて、全くの独学で歩みだした。そのころドイツのシクラメンが、欧米の中でもいかに優秀かを知りえて、扇州園で垣間見たシクラメンのことも、いまさらに想いだされ、思いきってビンネウィース商会という、ドイツのシクラメン専門商から、品種別で球根を輸入することにした――当時はハンブルグから貨物船に荷積みされて、地中海からインド洋、マレー沖と廻って二か月の余を費して横浜着の長旅である。輸入取扱商の案内で逗子の丸通に配達を依頼し、首をながくして待ったが、いっこうに荷は届かない。再々の催促にも、らちがあかない。すったもんだの末に、運送店もいきりたって、倉庫にきて調べてくれという。だが、それは、ずっと前に到着して、倉庫の奥ふかくおいてあったのだ。「へえ、これが?」と店の者はニノ句がつけない。「ボイラーかと思ってました」と謝ったのも無理はない。高さも幅も1メートル半もあったろうか。おまけに上部は合掌型の屋根風に作られ、箱の両側面には各六か所、換気のための小窓が切られて金網が張ってある。用材は三センチの厚板、一人や二人の人足の手にはおえぬ。

やっとわが家に運びこんで、さて開けてみてからがまたたいへん、シクラメンの球は直径四センチほどの大きさで品種別にトルフミュル(泥炭まではゆかないもの)で詰め合わせ、厚紙様のもので包んではあったが、球は全部が発芽部から「もりそば」ほどの太さの葉茎を四方八方に伸ばしている。長いのは二十センチを越し、詰めものの間、球根の間、水分でふやけた包み紙を突き破ってからみあっている。先端の葉は、ふつう栽培の発芽時の状態のままでいるから、隙間さえあれば進める。一球一球を、ていねいに引き離しては、幾枚か重ねた新聞紙の上にそっと置く。やがて八畳の室いっぱい、足の踏み場もなくなってしまった。

家の後の山の斜面に、はじめて手作りした小さな温室で丹精こめて育てて、翌年の春三月、いっせいに、見事な花をつけてくれた時の、天にも昇るような心持ち、若かった日の、うれしかった想い出は、いまだに忘れられない。

当時の自分の主な仕事の目標は採種だった。シクラメンの採種は、球根が二~三年たって、親株としての性質を見極めてからが好ましい。そうした球は大きくなって直径七~八センチを越す。いくらシクラメンは小さめの鉢が栽培成績がよいといっても、今日いう六号鉢(十八センチ)に植え込む。したがって採種の量の多いものでは一鉢から二〇〇〇粒近いものもあった。採れた種子は、そのころの一流種苗商数社で取引きしてくれたが、(在来のシクラメン種子一粒の代価は五厘ほどだったが、どれでも当時は高価な種子に属していた――)自分のドイツ種は一粒がたしか一銭五厘、品種によってはもっとよい値だったかもしれない。(以下略)