戦争が終わって日本で最初に行われたいけばな展「窓花展」のこと

●『花に生きる 小原豊雲伝』 海野弘(うんのひろし) 平凡社 2010(平成22年)年

●『いけばなへの招待』 下田尚利・重森弘淹 村山書店 1958(昭和33)年

●『盛花と小原流』 小原豊雲 主婦の友社 1963(昭和38)年

参照 『花道周辺』小原豊雲 河原書店 1950年 から

1945年、8月15日、日本は終戦を迎えた。それから1ヶ月もたたない9月(日付不明)に戦後はじめてのいけばな展が行われた。場所は、神戸大丸百貨店のショーウィンドウである。花をいけたのは、小原流三世家元、小原豊雲氏。

●いちばん最初にいけたときには、背景に中山岩太氏の写真が使われていた。

●いけかえの際に、背景が井上覚造氏の絵画作品(焼け跡のスケッチ)に変更された。

●井上覚造氏は豊雲氏の3歳年上で兄貴分として、生涯の友として親しくつきあったという。豊雲の長女で小原流を支えた雅子氏(1940年~)は、井上氏のことを「おじちゃん」と呼んでいたほどであった(海野弘『花に生きる』p201)という。

●新即物主義的、モダニズム写真の系譜をアメリカから日本に持ち込んだ中山岩太という人物との関連と、なぜ、中山の写真から井上の絵に途中で代わったのか、という疑問が残る。

以下、当時の写真が掲載されている資料をここに抄録する。

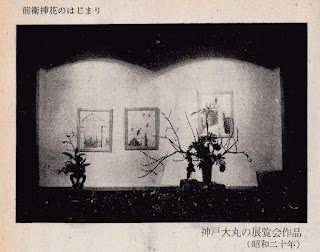

写真右ページの作品が「窓花展」でいけかえ後の展示の様子。背景は井上覚三氏の抽象絵画。左ページの写真は、昭和24(1949)年5月に大阪大丸で行われた小原豊雲氏による本格的な個展のようす。「海底の幻想」がテーマだったという。45年の作品にはない前衛的な作品に変わっている。前衛いけばなが関西を中心に動き出していた頃の作品。のちに5世家元、小原宏貴家元は2009年、これら2つの作品のイメージを再構成し「神戸ビエンナーレ2009」のプレキャンペーンとしてウインドウを使った展示を行っている。

『いけばなへの招待』 下田尚利・重森弘淹 村山書店 1958(昭和33)年

以下、海野弘氏の『花に生きる』から引用する。

焼跡に花をいける

戦争は終った。それは人々に奇妙な解放感をもたらした。

「昭和二十年(一九四五年八月十五日、終戦の詔勅を聞いたときは、敗戦ということが開闢(かいびゃく)以来のことであり、さすがに呆然自失の状態になった。人阪も神戸も焼け野原であった。そのさなかにあって、私は親戚の安否や、流の古い幹部教授者の安否を、巻きゲートルと国民服の姿であちこち尋ねまわっていた。しかし、そうしたかなり悲惨で、せっぱつまった状況でありながら、大きな屋敷跡の大樹が焼けこげている姿や、神戸辺(あたり)の教会が焼けてステンドグラスが飴のように熔け、壁が焼け落ちている風景などの異様な美に惹かれて興奮していた。いけばなをやっていたおかげで、この敗戦のショックを受けながらも、それまで見たことのない異様な風景に興奮できる気持ちがあったのである」(小原豊雲「小原流略史―思い出すままに」)

戦後の廃墟の異様な風景に豊雲は魅せられた。それは、宮武コレクションで見た原始美術への関心とつながっているのではないだろうか。

進駐軍が神戸にもやってくる。三宮に行くとタバコと日本円を交換してくれるというので、豊雲も三宮に行ってラッキー・ストライク二箱と換えた。その時、焼けた大丸百貨店で、ウインドーにガラスが一つだけ残っていた。そこに花をいけたいと思った。井上覚造と相談して、絵と花を飾ることにした。

「最初は、焼け跡の屋敷の壁の焼け落ちたのを花台にして、疎開させて助かったババリアのグラスに、ひまわりとフィロデンドロンと蓮の枯れた実を用いている。ひまわりは、時期的にもう花びらが枯れかけていたが、強い生命力の表現をしたかったので、その花の裏を見せて使った。フィロデンドロンは、いってみれば芋の葉のようなものであるが、青々と広い葉を広げているところに明るい希望を託したのである。それはまさに再建の賦とでもいうべきものであった。二回目には、いちじくの幹が焼夷弾で焼けて、油がかかっているのを使った。それに枯れ蓮と、やつでの葉を用い、その下に彼岸花の赤いのを花だけ入れた」

(小原豊雲 前掲書)

戦災の焼跡の風景に花を挿したわけである、この展示は「窓花展」と名づけられた。〈挿花展〉と音を合わせている。はじめは関西モダニズム写真の草分けである中山岩太の焼跡の写真を背景としてつかったが、いけ替えの時に、井上覚造の焼跡のスケッチを使ったという。「窓花展」は戦後初のいけばな個展として、朝日新聞でとりあげられた。

「小原流略史-思い出すままに」には書かれていないが、小原豊雲『盛花と小原流』(主婦の友社 一九六三)には〈前衛いけばな〉の語の誕生のいきさつが語られている。

神戸での「窓花展」のあと、大阪の焼野原を歩いていて、二葉流家元の堀口玉方にばったり会った。二人で知人たちの行方を訪ね、花道界を復興しようと誓いあった。豊雲は神戸の大丸のショーウインドーの花展をやったと話した。

「素材はなんであろうと大胆にとりあげ、文学的ムードみたいなものを作品に盛りあげてみたいというと、「それはなかなかおもしろいが、従来のいけばなというわけにはいきませんね」「それでは前衛いけばなと名づけたらどうです」ということになった」(『盛花と小原流』)

豊雲が〈前衛〉の語を思いついたのは、戦前に大阪の朝日会館で見たフランスの前衛映画の会の印象が強く残っていたからであった。「坊主と員殼」「アンダルシアの犬」「アヒルの囗」「港町にて」などを観たという。これについてはすでに触れたが、日記によると一九三〇年二月二十一日のことである。ルイス・ブニュエル、マン・レイなどのシュールリアリストの映像に魅せられてらしい。

一九四五年八月の終戦の直後、九月にすぐ新しいいけばなを出発させた。そのあまりの早さにおどろかされる。やはりそれは、戦後にいきなり、まったく新しいものがつくられたというより、戦前に準備されていたものが、戦争により中断していて、戦後に一挙に花開いたと見るべきではないだろうか。いけばなだけでなく、モダン・アート全体にいえることなのだが、戦前と戦後は、断絶的ではなく、巡続的にとらえ直すべきなのである。

いけばなにおいては戦前に〈新興いけばな〉の運動があった。それは戦後に地下に沈んだが、絶えたわけではなかった。〈新興いけばな〉に挫折した重森三玲は、戦後、あらためて新しいいけばなをつくるために「いけばな芸術」を創刊する。

一九三〇年代のはじめ、〈新興いけばな〉が準備されていた時、豊雲は花道界に出たばかりであり、〈新興いけばな宣言〉の同人に招かれることもなかった。勅使河原昔風はすでに頭角をあらわしていたのである。

しかし豊雲は小原流という組織に隧いつつ、一人で新しい道をさぐっていた。「南洋情趣」はその試みであったが、時局便乗と見られ、その意味は理解されなかった。だが彼はくさるほど観ていた映両や芝居、そして安部豊武や井上覚造といったモダン・アートにくわしい友人からもたらされるシュールリアリズムの知識などに魅惑されながら、既成の〈いけばな〉をモダン・アートの中へ解き放つ道を模索していたのであった。

神戸や大阪の戦災による焼野原は、彼に自由な空間をもたらした。荒廃した都市をさまよいながら、見たこともなかった異空間に刺激を受け、そこに花を咲かせようとした。おそらくだれよりも早く、彼は焼跡の廃材にモダン・アートの風景を見た。それはマン・レイやマックス・エルンストなどのシュールリアリストの作品で予告されていた風景なのだ。

大阪の焼野原で堀口玉方と会い、〈いけばな〉の再生を語り合い、その帰りに未生流の中山文甫を訪ね、一緒に肥原康甫の家に行き、新しいいけばなをつくろうと誓う。「このことが、いまから考えると、前衛いけばなの発端だといえる」(小原豊雲『盛花と小原流』)(以下省略)

●美術評論家の三頭谷鷹史氏は『複眼的美術論 前衛いけばなの時代』美学出版2003のなかで、『小原流挿花』1970年10月号の記事を次のように引用している。

(ここから引用はじめ)

井上の回想によれば、この展覧会の発端は次のようなことであったらしい。九月にアメリカ進駐軍が神戸に上陸し、街中を、闊歩し始めた。もの珍しさもあって井上と豊雲が連れ立って出かけていくと、丸焼けになった街中で大丸百貨店だけがぽつんお焼け残っていた。そして、「進駐軍の若い兵士たちが、この大丸の屋上に陣どって、そこから、ラッキーストライクやガムなどを、キャッキャッいいながら地上めがけてまいていた。地上では、あわれな日本人が、われさきにひろい合っており、まるでコジキ同然、私たち二人は、心底なさけなくなり、これではアカンとひそかに決意するところがあった」(『小原流挿花』一九七〇年十月号)。こうして「窓花展」が開催されたわけである。

これは後日の回想であり、回想にありがちな誇張や記憶違いなどを考慮して読まねばならないが、当時の雰囲気をよく伝えているものと思われる。

(引用おわり)