重森三玲 日本文化にあらわれた花の一覧表 いけばなと他の日本文化との相関に着目せよ 1967年

◯日本のいけばなは、「ネイチャー・ベースド・カルチャー」視点で展開していった他の分野(祭り、演劇、建築、庭園、絵画、工芸)をいけばなと等しく参照して、作品として創造していくことが必要だった。

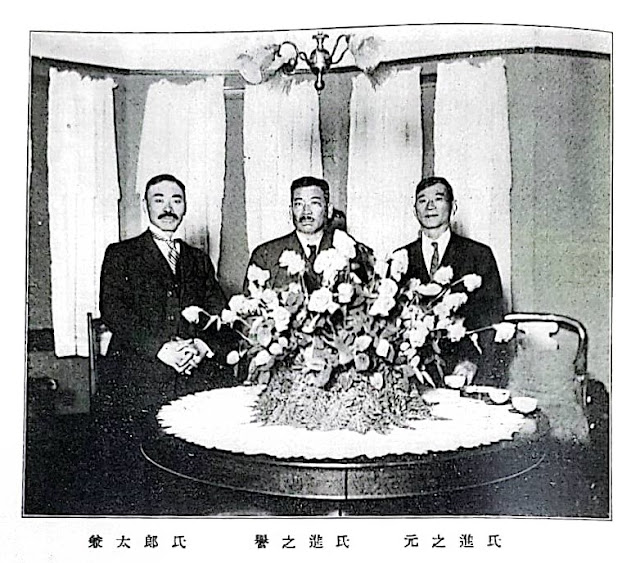

1967年 重森三玲の「日本の花と伝統文化」および「日本文化にあらわれた花」の一覧表 (『日本の花』小原豊雲 1967)

日本文化にあらわれた花 重森三玲

日本の花と伝統文化

日本では松や竹のように、花を賞しないものまで花として考えているので、「いけばな」でもそのようにとり扱われている。お互いにわたしたちは、それでけっこう納得しているのだが、欧米人にはまったく通じないことであり、不思議なことだと考えられている。

それだけではなく、「花咲爺」の童話に出てくるように、枯木に花を咲かせることが「いけばな」のうえでは考えられている。また日本は、四季自然の変化が通常なので、四季に咲く花も、繁茂する葉も、まことに変化が多く、しかも美しい。それらの植物が季節のおりおりにしたがって「いけばな」にされてきたから、花とともに葉も賞美の対象として同格に扱われている。場合によっては、葉が花以上に美しいものとしてとり上げられたから、葉だけのものも、花として扱われたのである。そしてまた、枯れた幹や枝にも別な意味での美しさがあるから、これまた花として扱われてきたのであった。枯木に花が咲くのではなくて、枯木そのものが花なのである。だから扱いしだいでは、枯木に花が咲くという表現が可能なのである。

上古では、神が天にいますものと考えられた。その天にいます神が、地上にくだって、人々に幸いをもたらすためには、天に最も近い高山に降臨されると考えていたから、高い山に神がいますものと考えるに至った。そして、その高い山の樹木には神が宿られるという考え方もできて、その樹木を神として崇敬するに至った。だから、上古の時代では、種々な草木を神としての対象と考えたり、神をまつる方法の中にとり入れたのであった。

神をまつるために、神の心を慰めることが第一だから、草木を髪に飾ったり、手に持って踊ることが起こる。それが神楽や田楽や、猿楽となり、のちの時代には能楽となり、歌舞伎となり、舞踊となった。

それだけではなく、人々の日常の生活のうえで建築物を作り、室内の装飾のためには絵画を生み、建築物の外には庭園を設けた。さらにまた、室内装飾の一部としての「いけばな」が起こったり、日常の道具としての皿や椀や膳や、その他の水を入れるもの、湯をわかすもの等々、金工、陶芸、漆芸などに至るまで、自然界の草木をデザインして楽しんだのである。

上古においては、自然界の草木を神聖視し、やがては神自体として認めた。そして、仏教がはいって以来は、仏も神と同様であるという本地垂迹説が起こり、仏にも時の花を供えることが当然なこととして起こった。

しかし、それだけではなく、日常の生活の中に自然の草木をとり入れることによって、自らの生活を自然の中に融和させることが、生活のうるおいだと考えることも必然的な傾向である。だからこそ、草木を絵にし、建築のデザインにとり入れ、庭として構成し、「いけばな」として飾り、食生活を中心とする種々の道具の中にも、または衣類の中にも、草木をとり入れるようになったのであった。

それは幸いに、四季とりどりの花が季節を待って咲き乱れる日本の国土の豊かさから生まれたのであった。そして、それらの草木を、さまざまなものに扱ってきた祖先の具象的な面を、この一覧表によって見わたしてみることは、日本の「いけばな」を愛し、扱っている人々の参考になると思う。

花道家が、「いけばな」だけのことしか知らなかったとしたら、次の時代の「いけばな」は創作されないであろう。花を種々な面で扱った事実を知ることによって、いちだんと広く高い領域をつかむことができるのであり、それによって次元を高める「いけばな」が創作されることであろう。

一輪の椿の花が、絵画に表現されるときと、建築彫刻として扱われるときと、陶器の絵付けのときと、染織に用いられるときとでは、まるで世界が別であり、扱いが異なっている。それらの多様な領域を、「いけばな」にとり入れることによって、新たな創作が生まれることにもなるだろう。なぜ今日までの多くの花道家が、それに気がつかなかったかが不思議に思われる。

不可能を可能とするところから芸術は創作される。織物や蒔絵の花は、どう考えても「いけばな」にはならない。しかし、その不可能な一部の仕事は、すでに古い時代の茶人たちが、茶室の花のうえに可能にさせてきたのであった。江戸時代の立花の作家の中には、平安朝あたりの蒔絵からヒントを得て作ったと思われるものがある。巨勢金岡の作と伝承される那智の滝のヒントは、立分けの立花になったのだとも考えられる。相生真の立花は、室町の芦屋釜の松の絵のデザインに似ている。

「いけばな」は、生きた花というふうに理解してもよい。生きた花とは、花に水がよく揚がっている花という意味ではない。芸術的な作品として生きている花ということである。「いけばな」における自然出生ということが、江戸時代では狭義に解釈されて、草木の自然状態のみをさして説明したことは誤りであった。草木だけのことではなくて、草木の周辺のあらゆる領域を生かすことが、実は高度であり、広義の自然出生なのである。この一覧表に見られるようなあらゆる領域をとり入れ、そこから「いけばな」の自然出生を生かすことが必要である。

近来の花は枯れていた。今後の花こそ、生きた花として誕生させたいものである。そのためには、この一覧表はほんの一部を選んで記載したにすぎないが、それでも何かの一助となれば幸いである。