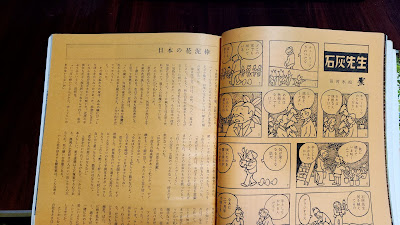

日本の花泥棒 高見沢潤子 1971年

日本の花泥棒 高見沢潤子

下高井戸に住んでいた頃、N駅の近くに、一メートルほどの高さの大谷石の上に芝生の土手を築き、四季の花木をいっぱい植えた塀の家があった。

春は沈丁花、ぼけ、山吹、つつじ、夏はあじさい、ふよう、秋は白萩や紅萩がもり上がるように咲いて、通る私たちはいつもたのしい気持ちでながめた。ただ、その花木の枝が歩道にはびこって、とくに萩などはぶ厚くたれ下がって、通る人の邪魔になっていた。

その土手にたて札があった。

「花を折らないで下さい。外国の子供はよその家の花は決して折りません」

と書いてある。私はこの家も被害者だな、と思って苦笑をしたが、田河は、

「この横に、外国の家はこんな往来の邪魔になるように花木を植えません、とたて札を立ててやろうか」

と、いった。

その頃の私たちの家は、あみの塀にびっしりばらをからみつけてあった。季節になるといろんな色の花がきれいに咲いた。近所の子供たちがよく枝を折ってぬすんで行く。私がぶうぶういうと、田河は、

「いっぱい咲いてるんだから、少しぐらいかまわないじゃないか」

と、いう。しかし私は子供の教育のために、黙っていてはいけないと思ったから、こっそり折ろうとしていた子供をみつけていった。

「お花がほしければ、おばさんにお花を頂戴というのよ。そうしたらいいのを切ってあげますからね、よそのお家のものを黙ってとって行くのはいけないことでしょう」

その翌日、玄関のベルがなって、昨日の子供が立っていた。

「おばさん、お花を頂戴」

丁度その時来客があって忙しかった。すぐ鋏をもって庭に出て、あれこれと花を切っているひまはなかった。

「今おばさんとても忙しくて駄目なのよ。こんどひまな時切ってあげますからね」

私はすげなくいって玄関をしめたが、すぐ後悔した。折角私のいった通りに実行したのにこんなこといわれて子供はさぞがっかりしたろう。これじゃ黙って折ったって同じじゃないかと思ったろう。教育にはならない。

「花ぬす人は罪にはならない」

と昔からいわれているけれど、いかにも日本人らしい、美を道徳以上に尊重する心である。風流人か花好きの人がいい出したものだろうが、私の嫌いな言葉である。

いくら花が好きでも園芸家は、こんな考えはもっていないと思う。花を咲かせる苦労をよく知っているからである。また花というものは、なるべく多くの人がみてたのしむものであって、ただ一人でたのしむものではないことを知っているからである。ことに盗んでまで自分が楽しむものではない。田河が皮肉ったたて札のように、また私のように、自分勝手なつめたい教え方ではなく、もっとあたたかく、花を盗まない精神を子供にはうえつけるべきだと私は思っている。

アメリカにいった時感じたのはそのことであった。ニューヨーク、ペンシルバニア、オハイオ、ケンタッキーなど、だいたい東部の州をまわったが、郊外の住宅地は芙しかった。むこうの家には塀がない。庭は芝生である。だから緑の芝生は、まるで公園のようにどこまでもつづき、そこにはライラック、石楠花、ばら、ドッッグ・ウッドなど色とりどりに咲き乱れていた。自分の家の者だけでなく、通りすがりの見ず知らずの人たちにも、一緒にたのしんでもらおうと、往来からみて美しいように花木や草花が植えてある。ホームシックになりかかった異国人をどんなに楽しませたか。

たしかにむこうの子供は、絶対によその家の花をとりはしない。