昭和七年、イースターリリー用の輸出ユリ球根は、埼玉県本庄町周辺で生産される晩生の「黒軸テッポウユリ」が珍重されていた

************************

『実際園芸』第13巻2号 昭和7年8月号1932

埼玉県に於ける

黒軸鉄砲百合の栽培

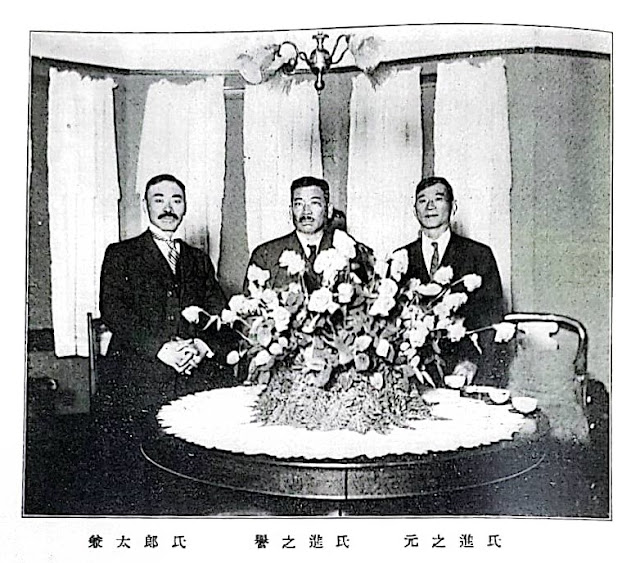

埼玉県・本庄町 富岡仁三郎

現況と沿革

吾国に於ける百合の栽培は、自然的にも恵まれており、諸多の園芸生産物の中海外に誇るべき唯一のものでもあって、百合類中に著名なる品種は、殆んど吾国が独占しているのである。欧米にては百合の需要が年々著しい数量を示するにも抱ず、その栽培は如何に細心の注意を以ってしても品質が遙かに吾国のものより劣っているので、殆んど我国からの輸出品に俟たければならないのである。その主なる原因は風土の如何に依るのである。然し、欧米の原産に依る僅かな種類があるが、それ等の品種は何ずれも優良なる形質を具備したものはなく、観賞価値の低いものである。

現今最も需要の多い百合は、殆んど東洋の原産であっで、中でも鉄砲百合の如く最も優れたる品種は、吾国が独占の産地と成っているので年々鉄砲百合の輸出額は、実に著るしい数量にのぼるものである。鉄砲百合中には、早生鉄砲、柳葉鉄砲、黒軸(くろじく)鉄砲種等があるが、中でも黒軸百合は最も晩生種に属するため、比較的に後期の促成に適するものであるから、欧米に於て最も需要の多い四月中旬のイスターの頃に用いる関係上、輸出百合類中七八割は本種が占めており、然も海外では、産地の名を取って埼玉百合と称されている位である。

今日でこそ埼玉県以外の地方に、即ち長崎、熊本、福岡、大分の諸県及び愛知、長野、静岡、山梨県等にも栽培されているが、二〇年以前迄は全く埼玉県のみに限られていた開係上、輸出も本県の独舞台の感があり、年々二千万球からの輸出を見たのであるが、その栽培の有利なるを知って前記の如く各地に於て栽培される様になったため、近年に至り全国各地の生産が急に激増加したために本県の百合栽培は非常な打撃を被むり、今日では他県の産額の六、七百万球に比して、僅かに八九百万球の輸出量に過ぎない状態である。然し球根の品質に於ては、他県のものを遙かに凌駕しているので輸出商等は他県産のものを単独で輸出する事は価格も低廉であり、加えて売行がが思わしくないので、埼玉県産のものに二三割位を混じて販売しているような有様である。

それで本県の百合の栽培地は、本庄町を中心として児玉郡及之れに隣接した秩父、比企、入間、大里の一部であるが、その栽培面積も多少減少して一二〇町歩内外である。当地に於ける百合の栽培は非常に古い歴史を有し、明治以前から相当面積の栽培が行われていたと伝えられている。筆者が当地に來て百合の栽培に従事したのは、明治二三年であるが、その頃は既に栽培も非常に盛大であり、海外にも盛に輸出されていた。その後年を経るに従って益々旺盛となり、その極に達したのは、大正十年前後であった。然し、その前同七年頃米国に於て本県の輸出球には、病害の潜在するものがあったため輸入を禁ぜられた結果、多量の百合の販路を失い、栽培家はその処置に窮した結果、他作物の栽培にと移動したのであるが、翌八年に至って米国の輸入禁止が解禁され、急激にその需要が増加を見るに至ったが、前述の如き関係から産地における品不足のため、価格の大暴騰を来し、九年、十年、十一年と引続き好況に置かれたため栽培面積が急激に増加し、それに比例して逐次生産過剰に陥り、十二年頃は一球十銭から二〇銭のものが、大正十五年頃には一球(六寸球)三銭から七寸球五銭、八寸球七銭位迄に暴落したのである。

その後昭和四年に至り、再び活況を呈し六寸球一〇銭、七寸球二〇銭、八寸球三〇銭という相場を呼び、翌五年にはその反動として幾分安く、六寸球七銭、七寸球十五銭、八寸球二十五銭位と成ったが、昭和六年に到り更らに安く、六寸球三銭から七寸珠五銭、八寸球七銭という相場を示したが六年には幾分高値となり十銭位に捌かれるに至った。

産額も年々の相場の変動に依って、多少宛増減しているのであるが、今日では全く往年の如き盛況を見る事は出来ないが、以前の様に増減も甚だしくなく、略(ほぼ)一定した感がある。それに出荷の統制を計るべく当地近接地は勿論、栃木、群馬の一部の生産者が合して、埼玉同業組合なるものを組織し、千三百余人の組合員を以って一意これが発展に邁進しているから、今後に於ては大きな変動を見ないであろうと思われる。

性状と特徴

球根は多年生であって、やや扁円形を呈し、中央部は幾分凹陥している。鱗片は巾広く、長く、色は美しい淡褐色を示している。根は球根の底部からと、茎の地中にある各節間からも生ずる。その節間に生ずるものを木子(きご)と称しているが、それも繁殖用に使用されるものである。

茎は一尺四五寸に伸長し、緑色に幾分褐色味を帯びている。葉は広い披針形にして互生し、茎と同様の色彩である。

花は茎の頂部に生じ、一茎上に二三輪から多いものは十数輪も付けるので、多花性ともいわるべきである。花形(かけい)は、筒の長い漏斗状を呈し純白色のものである。

本種は鉄砲百合中最も晩生であって、草性も比較的に強いが、過乾過湿には極めて弱いものである。

栽培地の条件

気候

元来が温帯の原産であるため、温暖なる気候の下に、最も良好なる生育を見る事が出来るのであるが、耐寒性も非常に強いので、開東以南の地方に於ても、相当立派な生育をなし、暖地のものに匹敵するほどの花を往々見受けるのであるが、球根の発育に於て到底暖地ものには及ばない。それは寒気に禍(わざわい)されて充分なる発育を遂げることが出来ない結果、球根は扁平のものが多く、鱗片等も肥大する事が出来ず、概して貧弱な球根であるのが普通であり、また往々分球せるものや、球芽を二個以上備えたものも多いため球根を目的としての栽培は到底関東以北の地方には望まれないのである。

此れに反して暖地の殊に九州方面に於ては、近来異常にこれの栽培が発達可成の良球を産しては居るが、他の鉄砲百合に於てはいざ知らず、黒軸種に於ては未だ埼玉のそれには、到底匹敵するものがない。

また球根の品質には、降雨量の多少に依っても少なからず影響を及ぼすもので、殊に高温期の降雨の多少は、最も顕著に現われるものであるから、もし夏期に降雨の多い様な地方では、特に排水の艮好なる土質を選び、栽培にあたらなければ、到底艮好なる球根を得る事が出来ないのみならず、球根を腐敗せしむる恐れがある。

土質

最も理想的な土質ともいうべきものは、絶えず適当の湿気を含有し、排水に良好な耕土の膨軟なる事で、かかる条件を具備している土質であれば大抵の土壌にも良い球根を産するものであるが、中で粘質壌土が最も良く、それに次ぐものは壌土である。然しあまり軽鬆(※けいしょう:軽くて質が粗く、さらさらしていること)に過ぐる様な土質は、乾害を受け易いので、生育中の管理にはよほど注意しなければ、往々失敗に終わる事が多い。

同一土壌に於ても、排水の良否は著るしくその生育を左右するもので、梅雨期の如く降雨が連続する場合や、夏期の多雨の後等には、排水の不良なる所では、茎が地際から倒伏してなお球根をも腐敗せしめる様な事があるから、二三日位降雨が連続しても晴れると同時に地表が速やかに乾く様なる土質ならば必ず良結果を納むる事が出来るが、雨後長時間水が停滞しているような排水状態では、決して良球の生産は、おぼつかないのである。

地下水の高低も、此の排水には少からず関係を有しており、耕土に適度の水湿を保持する限りに於てなるべく低い方がよいが、地下水が泉水の如き冷涼なものであれば、球根を腐敗さす様な事は少いが、只発育が非常に鈍いものである。

また耕土の膨軟及び深浅等によっても、球根の発育や品質にも非常に影響し、耕土の硬い土質にあっては、球根の植込みも勢い浅植に陥るために乾燥に失し易く、高温気には往々乾害を被むり、分球を多く産するのであるが、然し気候が順調であって、乾害を受けない様な時は、球根の発育は仕極く迅速であるが、球は腰高に生長する事が少く、概して横に広がった扁平形の物が多く生ずるのである。

此れに反して耕土の膨軟な土質であれば、球根も深く植込まれるから乾害を被むる様な事も比較的に少なく、球根の発育も自由と成るので腰高のよく充実した球を得る事が出来るが発育状態が幾分鈍い感がある。

栽培地の選定

百合は連作を非常に嫌うので発育不良に陥ちいる事が多く、立枯病萎縮病の発生が甚しく、少くとも二ヶ年以上の休栽を必要とする。産地では遠く他郡に迄も畑を借りて栽培している者のさえもある。前作として大豆、甘藷、麦等を栽培した後には良く出来るが、麦や陸稲等の跡は肥料分が幾分不足しているので施肥量を多くしなけれぱならない。栽培地はまた余り人家に接近している所では、大被害を及ぼす蚜虫(※アブラムシ)の発生が甚だしいので、出来る事なら、人家から遠く離れた通風の良好なる地を選定する事が肝要である。

球根の繁殖

百合類の繁殖は、分球、木子、種子、茎伏(くきぶせ)等種々な方法に依って行われるが、黒軸鉄砲百合の繁殖は、殆んど木子に依って行われており、分球或は茎伏等は単に繁殖法としてあるに止まり、営利的に栽培を行う場合は全く行われていない様である。

木子は地下にある茎の部分の節間に生ずる極く小さな球根で、種球の勢力の如何に依って、それの生ずる量が異なるので、勢力の強いものほど、多くの木子を生ずるものであるが、大抵の場合多くて五六球から、少くて二三球を付けている。また種球の植込みの深さに依っても、生ずる数が異り、即ち深植とするほど、地下茎に節が・多く成るので、木子を多量に附着する分けであるから、木子の採取を目的とする場合は、斯かる方法を取ることが得策である。

節間に生じた木子は大小種々あるが、繁殖用として用いるる場合は、中でも大形のものを用いひる方が発育は良好である。然し極端に貧弱のものでない限り、植込み後の発育には余り相異はないから極く大形のもののみを選んで植込む必要がないのである。

木子は九月頃、種球(しゅきゅう)の掘取りを行う際に、各株の地下茎に付いているものを取って、之れに附着している土を落し、少しく乾燥した後、石油箱の様な容器に入れ十一月上中旬に定植の時期まで貯蔵して置くのである。

貯蔵の場所は、あまり乾燥しない蔭の納屋の様な所が良く、貯蔵中はまた風に当てない様にする。

木子の培養

植込みに先だって、先づ圃場をなるべく深く耕耘する。その程度は種球の(二三年球)植込みほど深耕は要しない。耕耘したならば、地表を丁寧に整地し、之れに深さ一寸位、巾五六寸の植溝を一尺四五寸の距離に作り、此れに木子を一寸位に間隔を保って二列植とする。植え終わったならばその中に土を、地表と平らになる位覆土する。

植込み後基肥として、反当大豆粕二〇貫、鰊粕五貫を細かく粉砕し、それを植溝に接して浅い溝を作り施して置く。

追肥は春の彼岸以後、発芽してから、二三回にわたって、人糞尿を施すのであるが、当地では各栽培家に依って、追肥の回数を異にしており、一二回にて止めるものや、三四回行う者もあるが、球の発芽から見れば、なるべく回数を多くする事が良い様であるから、勢力の許す限り三回位の追肥を施すのがよい。施肥量は段(※反と同じ意味か?)当一回に一〇荷から十五荷位が適量である。

生育中の管理

三月の中下旬頃から発芽して来るのでその後は勉めて除草を行い風通を良くし、又肥料分の消失を防ぎ、幼球の発育を助け乾燥期には日覆の必要がある。なお五六月頃に

なると、蚜虫(アブラムシ)の発生が甚だしくなり、往々大害を被る事があるから、発生と同時にデリス剤または硫酸ニコチンの希釈液を撒布して、駆除に勉め、また予防方法として病害の発生の阻止を兼ねて、三四回にわたって三斗式ボルドー液中に前記の薬剤を加用して撒布する事も効果が多い。

掘上げ

斯くして一ヶ年間培養したものは、九月中旬頃から球根を振り上げ、土を落して石油箱に詰め込み、前回同様に十一月中旬の定植期まで貯蔵して置くのである。

木子は一ヶ年間培養したものは、二三倍の大きさと成り、一段歩に石油箱詰め十箱を植込だものが、二四、五節内外の多量と成る。

二年球の培養

植込みの時期は、木子の場合と同様十一月から十二月初旬の頃であって、深耕整地したる圃場に、植溝として一尺五六寸の間隔に、二寸位の深さに掘り、それに堆肥を五〇〇貫位すき込み、薄く覆土してから球根を植える。株間は、二寸球のもので一寸、三寸から四寸もあるので二寸位とする。

植え終わったものに、三四寸位の深さに土を覆い基肥としてやはり畦に沿うて浅い溝を作り、此れに大豆粕三〇貫、鰊粕六、七貫に、油粕又は蛹粕を五貫目位を充分粉砕混合したものを施与し、その後発芽した当時に追肥として、大豆粕を二四、五貫、〆粕三四貫を畦より少しく離した箇所に施与する。

生育中は病虫害の予防に勉め、除草も充分に行う。マルチングも亦必要なるもので、高温期に先だって畦間一面に堆肥または藁を敷込み、乾懆を防ぐと共に雑草の発生を自然少くする事が出来る。九月中旬頃と成ったならば再び球根を掘り上げ、植付け時間に到る迄貯戴しているのである。

此の間に球根は前記の二五箱を一段五畝に植付けたものが五〇箱から六〇箱となり、その大きさも三寸位から大形のものになると五寸位迄と成っている。貯蔵に先だって、此の中から、比較的に大形の、然も形状の整ったもののみを二○箱程選び出して、此れを輸出球として、翌年には特に肥培管理を行う様にする。他の発育の劣る三〇箱内外の球根は、種球とし同様に培養するのである。

輪出球の栽培

二年生の種球の中より選び分けたものを、一反歩二〇箱(石油箱)の割合に植込むのであって、その方法は種球の培養と同様にするのであるが、植溝は三寸内外の深さとする。植溝には前回同様堆肥を施し、土を少しく覆うて球を並べ、株間は三四寸の球で三寸、四五寸の球は四寸、五寸球であれば五寸の間を保って植込み、その上に球(たま)の中ば迄土を入れたならば、植溝に沿うて、基肥を施す溝を作り、此れに基肥を施してから、肥料に覆土するとともに、植溝をも四寸の厚さに土を覆うのである。

此の場合に用うる基肥の量は、前回より幾分多量として、大豆粕四〇貫、鰊〆粕、八貫から十貫、油粕を五貫を施与する。

追肥は発芽の当初に、鰊粕五貫、大豆粕、三〇貫を、畦より少しく離して、施すのである。その後は追肥は全く施す必要なく、只管理として、前回同様、病虫害の予防、除草、敷藁等を行う他、特に輸出球の管理として、大切な事は摘花であって、五月から六月にわたって花蕾が抽出して来るので、此れをそのままとして、開花せしむる事は、球根の肥大を著るしく阻害するのであるから、蕾が抽出して来たならば、未だ一寸位の中に摘除してしまわなければならぬものである。

球根の掘り上げ

掘り上げは、普通九月上旬から、行われているが、早期に行う者は、八月二〇日頃から既に掘り上げる事もあるが、然し球根の肥大からすればなるべく時期を遅らす事が良いのであるが、九月二十日以後と成ると、球はそれ以前に掘り上げたものより大きくはなっているが、貯蔵中に発芽するものである。故に掘取り後あまり期日の経過しない中に促成に供することが、植込んでしまうという場合に差支いないが、輸出用とする場合、殊に黒軸鉄砲百合の需要の多いイースター・リリーとする場合は、輸送中に発芽してしまうので、大いに嫌われて居るものである。そこで、埼玉百合組合では、輸出用の球根は九月二十五日迄を期限として掘り上げる規約を作り、必ず此れまでに掘り上げる事にして居るのである。

掘上げの方法は、先づ地上部を刈取ってか ら、万能(ばんのう)を用いて土を転じながら、球根を掘出し此れがあまり目に曝らされない中に、日蔭の場所に取り入れ、各大きさに区別し、六寸以上のものは、輸出用とする事が出来る。此れを石油箱に詰み込み、六寸の大きさの球で一箱二八〇球、七寸の球で一九〇から二〇〇、八寸球で一四〇球づつを詰め、各球の間隙には水苔の乾燥したものをあて、輸送中に動揺しても球根に傷を付けない様にし、蓋をして結束地方の仲買または横浜の輸出商に発送するのである。また輸出球の選別の場合には、各仲買人が出張し、立合の上で球を選り分け荷造するのである。

以下、収支計算(図参照)