室内園芸装飾のレジェンド、90歳を超えていまもお元気な松田一良先生の歩んできた道のりを思う

『クリエイティブ・コンテナガーデン』 ワンランク上の寄せ植えのためのアイデアとテクニック 松田一良 誠文堂新光社 2011(平成23)年

はじめに

私が園芸の道に入って今年で65年(※2011年当時なので、現在は76年)になります。昭和20年に園芸学校(※都立園芸高校、なので、戦後の同窓会第一世代)に入学し、勉学と農場実習に明け暮れた6年間の学生生活は、第二次大戦後の物不足と食糧難の大変な時期でした。しかし、今から思えば植物に関わる仕事の素地を、この時代に蓄積できた事を幸せに思います。

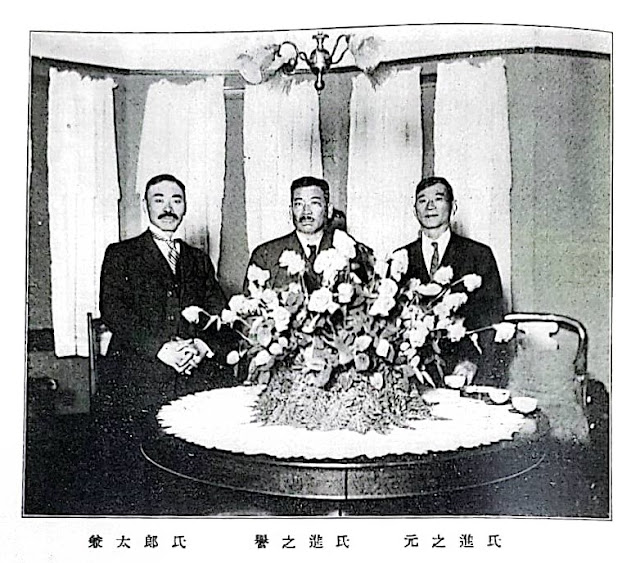

卒業後は国土復興期の就職難時代にもかかわらず、滝野川の種苗会社の圃場への勤務が決まり、当時場長であり、また植物の繁殖技術で名を馳せた西田一声氏(※肥後・熊本系の花菖蒲を広めた西田家の中心人物)に師事できたことも幸運でした。私はここに三年間住込みで働いて技術を習得し、その後かねてから興味を持っていたいけばなの道に進みました。当時、いけばな界の重鎮の一人であった福島経人氏(※国風華道会流祖)に師事し、多くの花展に出品する好機を得て培った技術と感覚は、その後私の大きな財産となったことは言うまでもありません(※銀座のスズフロさんで教えたりしていたという)。

※西田一声氏について園芸史研究者、椎野昌宏氏による解説PDF http://www.japan-iris.org/No44/P23_nishida_issei.pdf

1962年には結婚を機に、インテリアグリーンの先進である東光園に入社。ホテルや舞台装飾、店舗装飾など、多くの現場で研鑚を重ねました。そして1980年代に入ると、東京をはじめ全国に百貨店やホテル、ショッピングセンターなどの大型商業施設の建設ラッシュがスタート。私はこれらの屋内空間に植物を持ち込み、顧客があたかも森の中に迷い込んだり、高原の花畑にいるかのように錯覚をしてしまう、自然の植物装飾を店内に設えたものです。

なかでも印象的だったのは、1984年の10月に有楽町日劇跡地に同時に開店した二店の百貨店(※有楽町西武=現在は有楽町マリオン[ルミネ]と有楽町阪急)。一店(※阪急)の店内装飾を担当されたのは、当時恵泉学院(※恵泉女学園)のフローリスト(※恵泉園芸センター)におられた故百瀬(※和子)さん。そしてもう一店舗は当時都内で注目されていたサンフローリストの藤沢氏と私とで手掛け(※松田先生は藤澤氏がスズフロに勤めていた頃に知り合った)、自然志向の世相を明確に反映し、大規模なアレンジを試みました。八ヶ岳高原の自然をモチーフにした樹木と草花のそのディスプレイは、来店された誰もが目を見張る斬新かつスケールの大きいものだったと自負しています。店内各所に設えられたディスプレイステージでは、季節感あふれる落葉樹の色彩が、艶やかな商品と色彩の相乗効果を醸し出し、いやが上にも顧客の購買意欲を盛り上がらせたのです。私は長年植物と向き合ってきましたが、この時ほど植物の持つ力強いパワーに圧倒された事はありません。

1990年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」では、コンテナガーデニングの装飾のみでなく、政府苑と言われる日本の園芸技術を世界に紹介する館内の展示や、日本の四季を演出する美しい樹木の展示に、計画の段階から参加しました。全国の園芸家の叡智の結集と団結力で、大きな成果を 上げた達成感と共に、当時大阪のJFTD花キューピット会員の方々や、NIGA日本インドアグリーン協会の大阪支部の皆さんにご尽力をいただいたことを、今も昨日のことのように思い出し、感謝の念を禁じえません。

こうして長らく続いた室内植物装飾の安定期にも、ガーデニングブームの到来で変遷期が訪れました。植物の活躍の場は、屋内から屋外へと移行していったのです。当時イギリスに行かれた方々が帰国後に、ご自分の庭を、色とりどりの花物や葉物をより自然に近い状態で愛でるイングリッシュガーデンの様式にリニューアルするケースが急増。小スペースでも愉しめるコンテナガーデニングが、日本人の目と手で扱える最小限の園芸表現として定着したのもこの頃です。当初のコンテナには安価で体裁の良いイタリアンテラコッタや、女性にも扱いやすいシンセティックコンテナ(※硬質プラスチック製)が活用されていました。ところが10年を経て、古き良きものとしてエージングストーン物やアンティークテラコッタのコンテナが再び脚光を浴びることに。また都市でのシンプルなマンション暮らしのブームに伴い、シャープでスタイリッシュなシンセティックコンテナヘと、その流れも変わってきました。

時代は変化し、技法や素材は日々進化していますが、植物を育てることの基本である「一木一草」を大切に思う心と、見る人に制作意図を明確に伝えるという創作の原点は、今までも、そしてこれからもなんら変わりはありません。我が国の植物の表現芸術として歴史のあるいけばなは、長く自然主義的な表情や風情を追求してきました。我々は同じく花器をコンテナに置き換え、水を土に変え、植物を素材として、物語や情感を表現するところまで到達しています。コンテナガーデニングで、人は植物と語らいながら季節の移ろいを感じます。春には草木の芽ぶきに感動し、夏には旺盛な成長に力をもらう。秋には落葉樹の葉の色づきや結実の収穫を喜び、冬には寒さに負けぬ小灌木や、雪に埋もれた小球根達に思いを馳せます。近年対策が急がれる都会のヒートアイランド現象では、それを助成する手段として設えられた人工地盤上の緑化も、ある意味コンテナガーデニングと言えるでしょう。広義の意味は大きいですが、ひとつひとつの小さなコンテナガーデニングの集まりが、地球上のC02を減少させる大きな一策になることを切に願っています。

松田一良

【松田一良 Kazuyoshi Matsuda】

平成5年に(株)ハーベストガーデンシステムズを設立。代表取締役。長く園芸装飾のパイオニアとして活躍。ガーデニングを通じて屋内外の植物による装飾を追求し、人と庭・人と植物との関わりを探り、多くの実績を持つ。JFTD学園講師をはじめ、後進の指導にも熱心。東京都出身。

誠文堂新光社『フローリスト』誌はバブル景気まっただなかの1984年に創刊された。この年の12月号に有楽町西武のオープニングにあたって全館にわたって八ヶ岳の自然を持ち込んだ装飾が特集されている。藁をつかった大きな馬が注目を集めた。