シクラメンの実生栽培が確立した当時の栽培方法について 昭和七年の記録

※シクラメンは明治後期の導入当初から大正時代にかけては、「球根」を植えて育てて出荷されていた。これが、昭和の始めころから現在と同じように、実生から約一年かけて鉢に仕立てる方法が確立している。これにより、安定した品質のものを大量に生産できるようになった。価格はそれまでより下がったものの、それゆえに市場規模はぐんと大きくなっていった。

※「甲折葉(こうたくよう)」とは何か?最初の本葉?こうたくとは、草木が芽を出すこと。

シクラメンのフレーム

温室とフレームは両方活用された

シクラメンの温室

ベッドではなく、地面に直接並べ置く

播種のための用土

播種から一年後のようす

『実際園芸』第13巻第6号、1932年(昭和7年)11月号

シクラメンの実生栽培法

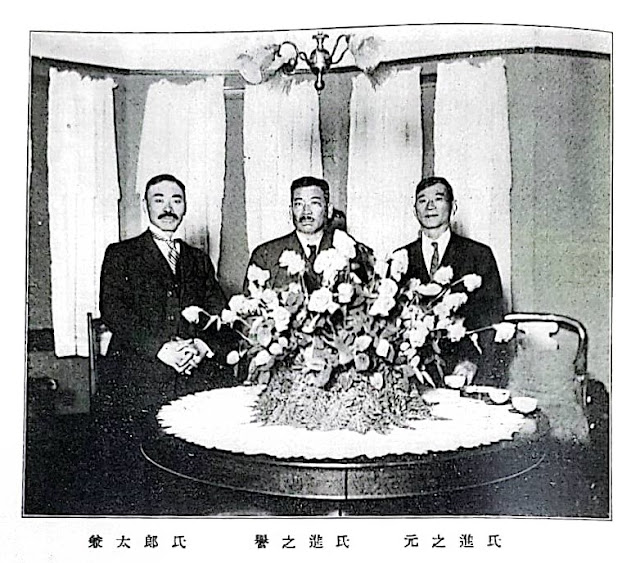

清華園 太田清太郎

最近のシクラメン栽培

冬の高級鉢物としてのシクラメンの需要は近年著く増加して来て居り、それに伴いその作込み(つくりこみ)も増加の傾向がある。私のところにても昨年の千鉢を干二百鉢に増したが、他の栽培家の作込みも多少の増加があろう。作り込みの増加とは反対にこの花の市況は漸落して好景気の頃の約半分になっておるとしても、一面から見るとこの花の本相場を表すようになったと云えよう。昨年では五寸鉢の上物で一円(※現在の六〇〇円から八〇〇円)、下物は出荷の時季も遅れて他の鉢花に人気を奪われる関係で三十銭位のものであった。本年の予想も昨年と大差はなかろう。

シクラメンの人気は十月下旬から十一二月にかけてのクリスマスの頃が一番良く十ー月より早くても、十二月以後になっては人気は落ちて桜草、チューリップ、ヒヤシンスその他の促成鉢物の方に移って行くからこの頃を目ざして作り込まねばならぬ。十年前はシクラメンの栽培と云えば専ら球根を使用した関係で芽立が遅れ二月から四月でなければ開花しなかったが、昭和の初め頃から実生法が行われるようになって成育の早いものでは六七月の夏に、或は八九月の頃には既に出蕾開花するようになった。然し夏の中はこの花は人気が出ないから十一月頃まで置き一斉に出荷するようにするのである。

そして今日のシクラメンの営利栽培と云えば専ら実生から育てて行くことになっており、球根として取扱うことはなく、ほんの家庭の趣味栽培だけが球根をもって栽培し、また却ってこの場合はこの方が便利なこともあろう。

栽培の設備

シクラメンの性質として寒さには可なりの抵抗力をもってをり、葉が凍っても枯死することはない程であるが、暑さには弱い傾がある。従って温和な空気を好み、多湿と過乾は面白くない。この性質に基いて、それに適した設備のフレーム及び温室を設計することが必要である。

フレームはなるべく框(わく)の浅い日光の照射と風通の充分なものが良く、前框一尺、後框一尺五寸巾四尺或は六尺、長さは適宜で良いが、南北に長く、東に向けて設くることが大切である。これは朝日を早くより当て、西日は多少避けると云う意味合からである。

シクラメン栽培の温室は巾七尺から八尺、棟の高さは五尺で充分で、長さは適宜で良いとしても八間位のものが室温と室内空気の湿気の加減から適当であろう。方向は東西、南北いずれにしてもこの場合差支えないようである。入口は巾三尺、インチ板を二三寸を土に埋めて腰板とする。横窓は巾一尺、高さ二尺の総窓とし、天窓も一尺五寸巾の総窓とする。横窓は夏の間だけは全部これを取りはずし出来るようにして、主柱と屋根のみが残るように考案するのが理想である。夏の管理の上からすればシクラメンは全部室外に取り出して雨を防ぐ為めのガラス屋根をするだけで、却って成績が良いのであるが室内と室外を斯様に使いわけするのも都合で困難であるから、極力夏の室内を低温に保ち通風を可良にするような構造にするのが設計の中心眼目である。屋根の勾配は五寸勾配、室内通路は二尺、ベンチを使用せずして地べたに鉢を置くのが良い、暖房の為のパイプはニインチパイプで室内を一周せしめる位の設備で充分で、極寒中最低四十度に保ち得る。この室で夏は窓を解放して葦簀覆いをすれば六七十度とすることが出来て、先づ夏を無事にしのぐことが出来るのである。冬季の温度は先づ五十一二度(※華氏)のところが、シクラメンの最も好む適温であるが、最低四十度には保たねばならぬ、それで、十一月から十二月の盛りに出荷するに差支えない。多少早目に開花せしむるには六十度位をかける必要があるが、茎葉の徒長と、球根腐敗等栽培上の危険を増して来る。

以上のフレーム温室のいずれかを設備するのが有利かと云う疑問も起ることであろうが、要はその地のシクラメン市況に依ることである。大都会に於ては矢張り温室をもって十一月クリスマスを目標にしなければならないだろうが、温室と共にフレームをも必要とする、その理由にシクラメンが一様に成育するものでなく、可成り生育不良のものが生ずるから、何れこんなものはフレームにて凍らぬ程度の保温で栽培して行く方が得策であるのみならず、毎年実生育成して行く関係からも必要である。

品種と花型

品種として衆知のものにパーシカム、パピリオ、ロココと云う三つのものがある。パーシカムは花弁がそり上って、所謂篝花の名に應しい花型のもので、性質が他の種類に比して強いと云うことと、咲き出した姿が良い為めに最も好まれて居るものである。パピリオと云うものはパーシカムと同じ咲き方であって、その花弁の縁がウエイヴしたものである。ロココと云うのは矢張りウエイヴの縁でパーシカムのように上向して開花しないで下向となり半開の姿のものである何れの品種にも、濃紅、鮮紅、純白、白底紅、乳白、紫、薔薇、桃、藤鮭色等があるが、鮮肉色とその系統の紅色、純白、鮮紅等が一番普通に好まれる色で、淡色の変わった色彩は特殊な人以外にあまり歓迎されておらない。

花型には先づ前記の三つの型のものがあることを知られておっても、任意の花を見てこれがパピリオ、ロココだと云って規定することは一寸困艱な場合が少くなくて、パーシカムとロココの中間のものや、パーシカムに近いがパーシカムでないと云った花型のものが多くの実生苗から出て来る。色彩もまた常に変化し退化するものが稀でなく、殊に鮮紅色のものが褪色するのが目につき、また白色の種子から紅色系のものを生ずると云った工合でシクラメンの品種は固定して居らないようである。従ってこの花を品種の名称をもって取扱うにはかなりの不便がある上に国や商会に依っても統一されて居らないから、営利栽培にあて(ママ)花型の系統と輪の大小色彩の別に取扱われるのが普通である。

実生の仕方

播種期と種子 八月下旬から九月一ばいに播種するのが、一番良くこれよりも早くては高温の為めに一時苗の成育を止めて休眠するかのようでそれ以後になっては苗の生育が寒さの為めに阻害されることになる。

シクラメンの種子は自家にて採種した優良種なら九〇%の発芽を見ることが出来るが、同じく発芽したものでも成育が可成り不揃なもので遅々として生育しないものや、二枚目の葉を生ずる頃からあまりに多くの芽が出るものはみな正常に生育するものでないから、完全な優良苗は先づ七〇%とみるべきである。然しこの数字は最も理想的な生育に於てであって、普通には五十以下とみて置くのが安全で、優良株の予定数のニ倍以上、三倍位の種子を準備する必要がある。種子の形は一寸小麦のようで、これに凹がある。裏面に平らな面の表裏の二面があり、表は平らで多少張り気味のものでないと未熟のことがある。総じて大粒のものが良く、色は赤褐色で飴状の色沢であるが、黒味や黄味(こうみ)のものは過熟未熟の場合である。然し種子は古るくても色は変化しないようであるから、必ずしも飴色のものが新しい種子であるとは限らない。

用土と播種法 播種の用土は肥えたものは禁物で却って肥料は必要でない。そして軽るくて、排水と通気の良いことを眼目として調整する、調製の一例として荒木田五、腐葉土三、砂二としたものを使用しておる。肥沃なものや、重いものでは発芽に要する四十日の間には、地表に青苔が繁殖して排水と通風を害し、小苗を腐敗せしむることが多いのである。このことから用土の表面には砂を撒布するのが安全である。 蒔鉢は平鉢蒔か、深さ三四寸の平箱を使用するのが便利で底部に腐葉土の篩い糟やゴロ一寸の深さに、一分目の篩で通した播種(ばんしゅ)用土を二寸の厚さに入れ、一度この土を落着かせ土均をしたる前に河砂を一分の厚さに敷きその上に播種するのである。播種する前に種子を水漬けにし て水を吸収せしむることもあるが、新しい種子では必ずしもその必要はないように考える。種子は五分間隔に一粒宛これを置き、その上から前記の砂を一分の厚さに覆い、細目の如露で砂の上に水が一度たっぷりと溜る程度の灌水する。その上に新聞紙を覆って、フレーム或は温室内に取入れて置く。この新聞紙を覆って置くことは大切でそれでないと表面に砂を使用するために乾きの程度が早い上に、用土の内の水分との調節がうまく行かないで、過乾過湿に陥らしむる惧がより多い訳になる。覆って置けばこの頃の天候では四五目に一回位の潅水の量で足りるから手数も省ける。

発芽から鉢上げまでの手入

発芽に要する日数は早く発芽するものでは、一ヶ月位遅いものでは四十日以上を要して、表土をもたげて来るから、はじめて新聞紙を取り除いて直接日光に当てて行く。シクラメンの発芽の状態は前述の草花の種子と趣を異にしておって先づ種子の中から長細い小さな球が出来て、それから丸味の甲折葉(※こうたくよう)が伸びて来るのであるが覆土が浅ければその球は表面に飛び出すものがあり、種子殻が甲折葉に附着して伸びるものもあったりする。地上に球が出るのは差して問題にしないにしても種子殼は毎日見て取ってやらないとよくない。この頃の日光は強くはないから、充分に当て、通風を良くする為めに夏からこの方温室の横窓、天窓は解放して置き、灌水も一日一回の割に施用して行くと、約一ヶ月で本葉一枚を生じ、間もなく二枚目を伸して来る頃は、早いもので、十一月下旬で、この時に第一回の移植を行うのである。成育の遅れるものはそれだけ移植を遅らしてするのが良い。

移植の鉢は二寸または二寸五分の小鉢で、用土は播種の際使用したものよりも多少重し。また肥料をも加える必要がある。この移植用土は鉢上げの用土にも供するもので豫(あらかじ)め多量に調製して置くことが必要で、荒木田六、腐葉土二、砂二位とする。これに豆粕にても油粕にても土の全量の二割を加え堆積し数回切り返し腐熟せしめ置くのである。荒木田を使用することが出来ない地方では畑を堀って赤土を採り、これを五分目の篩を通したものを用土調整に供しても結果は頗る良い。

移植するには、先づ苗鉢に適当の湿りを与え置き、一方の稜をもち上げて一方の隅を地に軽るく当てて振動させると、上方に鉢と用土の隙が出来るから、ここからピンセットまたは竹箆を挿入して移植苗を探り、土を振って一本宛鉢に取るのである。この際根際に生じた小さな球根は土に埋め発芽部が土の表面とすれすれになる深さにするのが肝要で、まだ幼弱なこの球を露出させては、その後の成育を害するようである。移植したものは、充分に潅水したるフレーム温室内に取り込むが、可成り寒気も加って来る頃であるから夜は温室の横窓をしめて加湿し最高五十度(華氏)を限度として保温し、フレームでは筵等で保温する必要があるが、日中はその時々に応じて通風の便宜を計って行くのである。灌水は先づ一日一回を午前中に行い、肥料は十日に一回位の割合で、油粕腐熟液の稀薄なるものまたは人糞尿の希薄なるものの施用を続けて行くのである。

次に本葉が五六枚になる頃は早いものは二月、遅れるもので三月下旬になるが、この頃に第二回の移植を行う。鉢は三、四寸鉢で一回移植の用土をもって、今度は鉢土を振るわぬように、そっくり鉢から抜きとって静かに移植する必要があるが、この頃から根際の球根は表土の上に露出するも生育には関係がないもののようで、寧ろ根本からの腐敗を防ぐ上から露出するのが必要である。この頃は寒さも烈しいから保温に努めるが、日中は天窓を開放し、フレームでは障子を透して通風を充分にして行き、潅水も昼中も温暖なる中に葉上から施用する。また鉢の間隔は葉と葉が接しない程度に広く取って置かないと徒長する傾向があり、肥料は十日に一回位施用する。四月になれば外気の温度も上昇するから加温を止めて高温に失せぬよう注意するのである。

それで五月下旬から六月の中旬に到れば、第三回の移植をする段取りとなるが、この頃では葉は十枚を生ずる。大抵は三回の移植が本植となる訳で五寸から七八寸の鉢をこれに使用するが生育の良いものは鉢を替えて大きくするだけに大きくなる。然し東京市場では大鉢よりも五寸程度のものが一番好まれるようであるから、普通は五寸鉢どまりとする。用土は前記のどのものでも良いが多少肥料分が多くこれに燐酸分と加里分を加えるのが良く、鉢底にゴロを敷き植え方は第三回の移植からは成育の上からも球根を地上に埋めて発芽部を冷やしたり、加湿するのは禁物で三分の二を出し、鉢底にはゴロを入れて排水を計る。

定植から開花までの手入

暑くなって湯気が多くなるにつれてシクラメンの腐敗の危険性を増すから手入に注意しなければならぬ。

肥料は理想から云えば基肥とし追肥は避けたいが葉が黄味を加えるか、薄くなって肥料の欠乏を訴えるならば十日に一度位も施用して行くのである。

鉢の間隔も葉が相接せぬ程度にひろげてやり、フレームでは框をもちあげて、下からの通風をたすけ雨天以外の日は解放し、温室で横は窓や天窓を日夜でも開放して通風に努めて行く。

潅水は暑さに向う時であるから一日二回を行うこともあるが、大抵は一日一回朝八時の頃に行い、日中は必ず避け、二回の時は夕方今一回を行うことにしたい。葉上からの灌水は殊に効果がある。梅雨の候や雨天の時は無論のことであるが、流水は二日に一回と云った工合に減じて雨水を防がねばならぬ。

八月も近くなって来たら、日中の日は葭簀をもって防ぎ室内の空気をやわらげ過乾を防ぎ、低湿に保つのである。これが九月になれば日中の太腸でも差して強くなければ差支えない。

八月の頃から斑点病や球くされ病の発生があるから、発見次第に取除くのであるが、これらの病気は灌水の仕方に依ることが多いから、灌水の方法及び量時間に注意しまた通風を良くする必要がある。

六月の初めから早いものは蕾を生じ七、八月に開花しなくても小さい蕾となって根元にあって十一月の頃になってから伸びて開花するものであるから、これは差支えないとしても、早く開花するものの処置はそのままにして置くのが安全であろう。これを下手(へた)に切っては切口から腐敗の入る惧(おそれ)があって、却って恐るべき害を被ることがあるからである。

九十月の頃から冷気を増して来るが、室内フレーム内は程良い日射を受けて、自然のシクラメン成育の良い環境を作り出すので益々美しく成育して来る。根元を見ると多数の蕾を生じて来ている。それで十月の末頃から横窓をしめ十一月に入って加温する時は開花をはじめる。成育の面白くないものも多少遅れて開花し、フレームのものは凍らぬ程度の保温で二月頃から開花する。

出荷するには先づ花を軟い紙にて包みその上から鉢毎新聞紙にて包装して出すのである。

開花後の手入

五月の頃には、成育不良や低温の為に遅れたものも花が終わるから漸時潅水を控えて来ると、葉は枯れてしまう。然る後球根を掘り取って日蔭にて干したものを箱に入れて貯蔵する。これで九月になれば乾いたままの球根の発芽部に芽が動いて来るから、五寸鉢に植えて給水すると葉を生ずる。 (終り)