昭和10年、温室を建てようと思う人に読んでいただきたい検討項目 エキスパート犬塚卓一氏によるアドバイス

『最新温室園芸 建て方・暖房・栽培』

石井勇義/編 1935年7月 金正堂

※カーネーションと温室栽培の専門家、犬塚卓一氏による、温室建設のためのアドバイス。

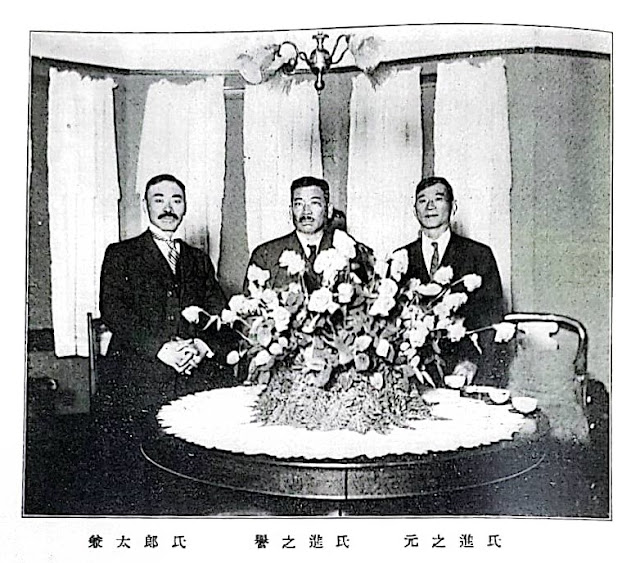

「愛され続けて100年 カーネーション生産の歴史」2009によると、犬塚氏は、1907年(明治40年) 米国ポートランド(オレゴン州)へ移住、カーネーション栽培を学ぶ 、1925年(大正14年) 新しい栽培技術、多数の品種、米国式温室120坪、 暖房施設一式を船に積んで帰国。玉川温室村に温室建設。 近代的カーネーション栽培技術を確立した、とある。

営利用温室の建て方

日本フローリスト東京分園

犬塚卓一

温室建築の型式

温室の建築にあたって、先づ最初に決定しなければならないことは、どういう型式の温室を選ぶかと云うことである。現在温室の様式としては片屋根式、スリーコーター式、両屋根式の三つがある。

片屋根式温室は現在では主として娯楽温室として家屋の側壁を利用して建てるか、また営利温室に於ては温室と温室の連結の部分等に限られて用いられる型式で、営利温室として特に単独に建てられることはない此程の温室は南側はコンクリート、石、煉瓦等の壁として屋根は南面のみとするので冬期最も高温に保ち得る利益があるが、夏期は室内が荒れて殆ど利用が出来ない。冬期は保温には好条件を有しているが内部の植物が南に曲ったりするのもこの種の温室の欠点で、特殊の植物の栽培には良いが、今日の様な切花栽培には不適当で営利的には冬期の木物の促成及び蔬菜の促成栽培に使用されるに止る。

次のスリーコーターは前述の片屋棍式の欠点を補うために考案されたもので、南方の尾根を四分の三とし、北面を四分の一とし、他は壁としたものであるが、なお通風乾燥の不充分なる傾がある。然し冬期のメロンその他の蔬菜類、球根類の促成にはよく用いられ、また蘭科などを栽培する娯楽温室には或程度用いられているが、建築費は比較的嵩むのでこれまた一般的営利栽培には利用の少い温室で、次の両屋根の形式に圧倒されるつつある。

両屋根式温室は、前述の片屋根式、スリーコーター式温室の欠点を補ったもので、日光、通風等総て外界の影響を四方から均等に受ける為に栽培植物は順調に生育し、前記二種の温室のように南面からだけ強い光線が照射する結果生ずる、いろいろな欠点が少いのである。それでスヰートピー、バラ、カーネーション等の切花栽培には、何れも此の両屋根式温室が採用されてゐるし、なお最近は百合の促成にも両屋根式の小面積のものが使用されて来ているのである。

このように切花本位の営利栽培では、両屋根式に一定されていると称しても過言でないので、以下両屋根式の営利用温室の建築を基礎として述べて見たいと思う。

温室を建てるにはどんな土地を選ぶか

温室を建てる位置であるが、営利栽培では種々なる栽培条件の外に、交通の便否、出荷すべき市場との距離及びその交通関係、地価即ち近き将来に住宅地となり、地価が急騰すると共に温室が住宅に囲まれると云うようなところは不得策であるから、こうした問題に就いては計画に先だって慎重に調査したる上にて建築に着手しなければならない。次に建築に就いての主要条件を詳述すると、

日光照射が充分であること

植物を栽培するに当って日光の照射の可否が、如何に植物にとって決定的な問題であるかは云う迄もないが、特に温室栽培では四季を通じて日光が充分照射する所でなければならない。つまり付近には日光を遮る障害物が無く広濶で、朝早くから日没まで何時も日光に当るような所を選ぶべきである。

通風が良好であること

通風も日光と共に温室栽培上の主要な条件で、通風の良い場所に建てられた温室であれば、天窓或は横窓に依って自由にその調節が出来るが通風の不良な場所に建てられた温室では、如何ともその調節がむづかしく優れた栽培術を持っていても好成績は望めないのである。

バラ、カーネーシヨンのように夏季も温室を利用して栽培するものでは、特に夏季は通風を充分にして室内を冷涼に保つ必要があるので、此の点に充分の注意が必要である。また通風の不良であることは、諸種の病虫害発生の誘因となるものであるから、充分通風に就いては考慮しなくてはならない。極端な例であるが、通風が良いからと云って、年中強風の吹き荒ぶような場所ではガラスの破損或は温室そのものの耐久力を減少させるから、こうした場所は避けなければならない。

乾燥が適当なること

栽培する植物の性質によって、乾燥した温室を好むものと始終室内が相当な湿気を保っていなければならないものとがあるから、此の点に就いても充分考慮しなくてはならない。

一般には湿気の多い土地よりは少い土地の方が適当なのであって、それは乾燥する土地ならば、温室内では戸外の場合と異って、撒水等に依って容易に湯気を与えることが出来るが、湿潤な土地であると、人為的に乾燥させると云うことは非常に困難であるからである。ただ促成する百合や羊歯類のように、却って地下水の高い場所に設けられた温室で、即ち自然的に多湿な場所の方が、人工的に湿度を多くした温室よりも遙に好成績を得るものであるから、それ専門の栽培をする場合は地下水の低い高台等は不適適当である。故にその栽培植物の性質に応じて高燥な場所を選ぶとか或は湿潤な場所を選ぶようにしなければならない。

適当な土質を選ぶこと

以上述べたような条件を完全に具備していても、土質が悪かったならば、栽培用土を購入したり、遠隔地から運搬しなければならないような事となり、経済上多大な損失を招き引いては生産費を多く要することとなるのである。

現在では温室地の土質としては沖積土或は荒木田の如き赤土が最もよいとされているのであるが、このことは前述の湿度の問題と密接な関係があり、一般に温室内は戸外に比して多湿高温であるから、同一の植物でも温室栽培する場合には、幾分粘質土壌の方が徒長することを防げるし、花持ちの良いものを得られるのである。従って荒木田のような土地であれば、それを土台として大体多くの温室作物の適土が容易に調製されるのであって、火山灰質腐植土、特に砂土は一般に避けられているのである。

交通の至便なること

交通の便利な場所を選ぶことは、営利栽培の温泉にあっては、生産品の出荷、石炭の搬入等の爲に出来る限り便利なることが得策である。従って大都市の郊外で温室経営をする場合は、電車、或は汽車の駅に近距離なところで、切花の出荷に多大の運賃交通費を要せず自転車、リーヤカー等で容易に運搬出来る場所がよい。なお自動車道路から余り隔った所でなく、石炭、肥料等の搬入にも便利なことが必要である。

地価又は借地料の低廉なること

交通至便のところでは地価や借地料の高低如何が問題であるが、土地を購入する場合にも、また借地する場合にも、都市の中央より離れた地程廉いのが一般であるが、反面かかる土地では出荷に多大の運賃と時間とを要し、市価の低落した時期には運賃と交通費を差引くと余す所少いと云う様な結果ともなる場合がある。

併し、郊外の都市中心に近接せる土地を借地する場合は一面都市の膨張するに連れて従来安価であった地代も漸次高騰し、これが為に経営上採算が合わぬような場合に逢着することもあるから、交通の便否を考

えると同時に此間の事情も充分調査して取りかかる必要がある。

要するに営利的に温室経営をするに当っては、以上の諸条件をも考慮して土地の決定をなすのであるが、更に充分経験を有する経営者の意見をも聴いて建設地の選定をするのが最も無難である。

温室の配置と構造

位置

土地の選定を終ったならば、次は温室の位置を定める。これは地形に依って一率に云い難いが、仮りに四角の地形であるとすれば、位置は敷地の北寄り側に建て南側に充分余裕ある空地をつくって置くのがよく、これは増設する場合に順次南側寄りに建増しが出来るからで、また一つには仮令(たとえ)建増しなくともそこにフレームを造ったり、その他総ての作業に利用する上にも都合がよい。

方向

これも地形に依って左右されるが、一般には南北に長く建てて居る。併し東西としても差支へないのであって、仮りに温室建設の予定地が広く、何う温室を建てても差支えない地形であれば、四季を通じて最も強風の多い南北の向に棟を向けて建てるのがよい、これは風圧を最も広範囲に受ける部分は横面であるから、温室を強風から避けることが出来ると同時に、風当たり面が少くなるので、硝子の間隙から外気の入る率も少くなるのである。また、培養上から見て、夏期比較的冷涼に保ち得るのも南北向の温室である。

面積

適当なる温室面積は栽培植物に依って一様でなく、百合、フリージア、その他促成開花を目的とする温室であれば、四、五十坪の面積で充分であるが、バラ、カーネーション等の場合では、小面積であると室内の気温の変化が著しく栽培が困難であるから、面積が大きい程よいのである。我国では一般に一棟百坪乃至百四、五十坪を管理の便宜上一定の単位としている。

温室の配置は北側に最も面積の大きい棟の高いものを建て、南側に向って順次棟の低い小温室を建てるようにする。そして汽汽罐室は石炭の搬入に便利なるよう、道路に面してなるべく温室の北側に設け冬季温室に北風の当ることを遮るように建てるのが良い。

構造

尾根の勾配は米国等では普通五寸勾配とし、降雪の激しい地方に於てはこの被害を未然ならしめる為に六寸勾配として居る。 我国では五寸乃至六寸勾配が一般に採用されて居るが勾配の緩急は日光の投射量にも関係するので、植物の性質に応じて適宜に定むべきで、むづかしい問題である。棟の高さも栽培す可き植物に依って異るがスウヰートピーやバラの如き草丈けの高くなるものは高い程良いが百合等の促成開花用ではその必要はなく、之等の促成室では高温を必要とするので、温室の棟が高ければ従ってそれだけ室内の空間の容積が多くなり温度を保つ上からも不経済であり、また冬季厳寒時に際して葭簀、菰等の類を以って防塞となし保温装備をする上にも容易で便利だからである。次は栽培す可き場所をベンチとす可きか、又はベットとす可きかは、矢張り植物の種類に依って異るが、通常カーネーションは前者がよ<、バラ、スウヰートピー等にはペッドが良い。然しこれは地下水の高低に依って考慮を要するものである。そしてベッドの配置は温室の方向に従って設定すべきは勿論である。

なお、ベンチ及びベットの幅は温室面積に依って多少の差異があるが、普通幅は三尺内外、通路は一尺八寸前後である。そして播種床及挿芽床としては窓側のペンチを当てるのが良いようである。此は幅二尺五寸位で窓寄りに面して通路を必要としないのである。又切花用温室は通路を少くとも一尺五寸を必要とし、それ以下であっては室内作業の総てに不便である。通路が狭隘であれば自然通る回数も少くなり、病虫害の発見その他の管理上にも支障を来し勝である。

建築材料とその選択

温室建築の材料は、一般家屋の建築の場合よりも一層吟味しなければならない。

元来温室は暖房による加熱、日光の照射等の影響、乾湿の変化等が多く、殊に木材は外部に面せる部分と内部のそれとが接触する空気の温度及び湿度が甚だしく相違するために、住宅等よりもズット腐朽が早いものである。故に風雨に曝されても容易に腐朽しない、耐久力の強いものを選ぶことが大切である。

また良材と云う意味は以上の条件に該当した実用的なものと云うことで、上等の用材でなければならないと云うのではないのであって、或程度低廉なものでなければならないのである。

コンクリートと石材

近来の建築法では従来石積または煉瓦を積んだ部分を混凝土(コンクリート)で仕上げることが一般に為されて居る。が、特に営利栽培の温室にあっては之が大部分を占て居る。それ故、基礎工事は勿論、側壁もコンクリートにする場合が多いのでセメントは重要なる建築材料の一つである。

石材としては東京附近に於ては大谷石が一般的に用いられて居る。これは材質が温室建築には至極適当であるが、しかし地方に依っては各々特産の石材があるから、其の土地に依って適当なものを採用さるのが便宜である。大谷石の場合では普通、幅八寸、厚さ五寸長さ三尺のものを標準にして、温室面積の大小、建築の型式に依って各々適宜な大きさのものを用いる様にするのである。

ここで注意したいことは、温室は或る一定の耐久年限を経れば腐朽個所を生ずるが、この場合部分的に修繕するよりも改築した方が結局経済的であるから、その点を考慮すると、基礎工事はコンクリートよりも石材でやれば再築の場合にはそのまま使用出来る利益がある。然し、石材はコンクリートよりも、例えば東京に於けるように、二三割も高いような地方では此の黏充分考へてから何れかを選ぶようにするのがよい。

木材

以前は温室用として大抵、檜、楄柏(ひば?)、杉の赤味材等が使用されて居た。就中楄柏は水切れが良く、耐久性に於ても他材を遙かに凌駕する良材であるから、温室材料としては最適である。しかし上述の日本材は一般に高価であるので営利栽培の温室では現在殆ど米材に一定されている。その中でも特に米松が最も多く使用され、普通土台及母屋には並材、窓枠は小節材、扉が上小節、垂木、樋、棟の笠木には上小節又は無節材、その他は小節材が適当とされて居る。

その他の樹種としては米檜、米杉、米栂、蝦夷松等が使用される。

鉄材

最近我国で一般に建築されて居る温室は柱、方杖、母屋等の主要なる部分に鉄骨を用い、垂木、棟木その他に木材を用いた半鉄骨のものが非常に多く、営利栽培の温室の大半は此の建築法に依っている。

鉄材の主なるものとしては鉄管とアングルで、中柱用材は普通百坪位の温室に使用する鉄管ならば一吋1/4乃至一吋半、アングルならば一吋半乃至二吋迄を用い、外柱は鉄管ならば一吋半乃至二吋、アングルならば二吋乃歪二吋半を使用し、母屋の場合にあっては鉄管ならば一吋乃至一吋半、アングルならぱ二吋乃至二吋半を使用するのである。一般に鉄管よりもアングルの方が値段に於て三割前後低廉であるので、中柱、方杖並に母屋に鉄管を使用しても外注にはアングルを使用するようにしている。

硝子

上述せる材料の外の主なるものは硝子であるが、これには各種の外国品がある外、国産品としても旭、日本、両硝子会社製の品等がある。普通温室用としては前記両会社のB印及C印の二種が一般に用いられ、寸法も各種各様あるが、此中温室硝子として主として用いられて居るものは16吋×18吋(一箱五十枚入)16吋×24吋(一箱三十八枚入)である。厚さは一分厚、並厚に分たれて居り、両者何れも一長一短があるので何れを良しと云うことは困難であるが、一般に並厚のものは一分厚のものよりも室内作物に好結果を得るが、風圧、降雹等に対する抵抗力比較的弱く一分厚のものは之等のものには強いが作物に対しては並厚のものよりは結果が悪いかのように思われる。それ故百合類等の促成蒸物専門の温室には、後者の硝子の方が日光の透射力が弱められて居るから、これを使用することが良いと云われて居るが、その他の切花向の温室には前者の方が適当であろう。

パテとペンキ

現在一般に日本ペイント会社製の◉印のもの、東亜ペイント会社製のA印のものが用いられて居る。何れも一缶三十キログラム入りで、ボイル油で捏(ね)って用いるのである。ペンキはパテと同様に前記の両会社の製品が一般に使用されて居る。

窓開閉機

これは天窓及横窓を開放するために用いられる装置で、営利栽培する大温室の如きにあっては、一個所に居て全部または半分の窓を一時に自在に開閉出来るものである。

以前は我国では特に注文して造らなければ容易に手に入らなかった為めに、営利温室では一般に使用されて居なかったが、十年前筆者が温室建築に際してこれを米国から持帰って使用したのが端緒となって、これを模造したものが内地で出来るようになり、現在建てられる温室には殆んどこれが使用されている。

その他の材料としては、附属金具類があるが、これも出来るだけ確実な品物を使用して、長期の使用に耐えるものを選ぶようにしなければならない。

以下、さらに詳しい記述があるが、省略する。