現代美術家、李禹煥によるいけばなの持つ魅力 「いけばな」、「いけばなに思う」

李禹煥『余白の芸術』みすず書房 2000

いけばな

いけばなという言葉の響きは独特だ。近代日本の造語のなかでは、特記すべき文化のにおいの濃い新鮮な空間性を持っている。これは中国語にも韓国語にも、ましてや英語などには翻訳できそうになく、だから“いけばな”とそのまま用いられているようである。

昔は、華道が一般の呼び名だったとか。奥座敷でなにやら胡散臭い抽象的な言葉で合槌を打っていればよかった時代があったのだろう。隠れた世界では象徴や秘儀がつきもの。華道というイメージこそは、その見えない世界の、暗黙の了解空間なのだ。そこが魅力で、この見えなさで、人々を煙にまく制度ができていたのかもしれぬ。茶道と同じく、精神や趣味の領域として、閉鎖的な秘儀性が売りものになれたことは想像に難くない。 しかし時代は変わり。人も物も社会もそれぞれ具体的で明確な存在性を要求される世界となった。民主主義の謳い文句のなかで、近代化都市化を余儀なくされ、すべてが白日の下に引きずり出されたのである。当然あらゆる表現物もまた、暗黙の了解事項としてではなく、それ自身の存在理由を持つ、しっかりした客観的な対象性を獲得したものでなくてはならない。伝統的な表現言語を今日の次元に蘇らせようとすれば、その意味も形式も批判的に捉え直さざるを得ない。いけばなという言葉も、そうした時代背景のなかで生まれたものに違いない。

いけばなは勅使河原蒼風の練り上げた言葉だと聞く。花伝書を繙くまでもなくこの言葉は、必ずしもそこらにある花を摘んできて、器に挿すという意味よりははるかに広く大きい。つまり移し替えることであり、組み直すことであり、はなを花に高めることである。素材は別に花である必要はなく、何を選ぼうと、この三つの方法、あるいは三段階の考えが大事であるはずだ。花ばかりが花ではなく、いければすべて花なのだ。いけばなは、いけられてはじめて花になる。いけられて花になるということは、花(はな)から花(ハナ)へとズラされた別な存在性を獲得することであろう。そこに新たな表現言語としてのいけばなの方法や様式性の要請がある。

そういうわけでいけばなは、無からの創造といった厳めしいものではなく、すこぶるポスト・モダン的な余剰性に富んだ表現の一分野に思える。現代思想の文脈からしても、この移し替えと組み直しは、非常に重要な概念であるが、その上花に高めるという浄化作用にいけばなの芸術的性格が窺える。つねに新鮮で美しく刺激的な世界に居合わせたいという願望をそこに読み取ることが出来る。野の草や山の木、あるいは石や土、あるいはプラスチックやガラスを選び抜いてきて、それを別な場所でさらに切り取ったり塗り変えたり組み合わせるにしても、それだけではいけばなに成り難い。いける方法と様式が明確でなければ、それこそ花というコンセプトを、見えるものへと形象化することは難しい。

天地人を形取るという、古来の曖昧な象徴形態はほとんど役に立たぬ。なぜなら天地人という文脈がすべてを物語っている通り、そこはまだ宇宙と共にいるという農耕的な共同幻想の世界である。つまり、周囲空間との関係性としていけばなが成立していたわけだ。それが近代では、他から切り離された表現物、自足独立の存在性を誇示する強い対象感を作り出さなくてはならない。そのために導入されるのが、オブジェのイメージであり、マッスだのフォルムだのアンサンブルだのといった近代彫刻の概念である。巨木の根っ子に色を塗ったり、鉄板をあてて膨らみを持たせたり、鋸を入れて形を作ったり、プラスチック箱に土を盛ったりといった具合。

しかしこれらの要素は、西洋美術のコンテクストのなかで、永い間切り詰められてきたものだ。そして特に、近代の表現が空間指向的性格を強めるなかで発達をみ、重要視されてきたものだ。従ってそれらの概念を借用するには、その必然性や性格をよく吟味してかからないと、まったくちぐはぐでちんけなものになりやすい。今日のいけばなのかなりの部分が、現代美術の亜流か、ひどい思わせぶりなものに映るのは、このような事情と深く関わっている。

さらに困難性が増すのは、いけばなが必死に押し進めてきた近代化の地平が、あっという間に見えにくいものになりつつあるということだ。表現を対象物へと駆り立てる美学が崩れ出し、再びしかし別な意味で。辺りの空間や時間との関わりが問題になりつつあるということ。それ自体で空間を作ってしまうという、息の詰まるような人間中心の構築性に限界が見えはじめた。従来の構築性を生産的な未来思考だとすれば、そんなものは人間を楽しくするどころか、人間を矮小化しうんざりさせるだけだというのである。夥しい植物や何かの物量が、空間を占拠している鬱陶しさは、もはや堪えられるものではない。自分で律しきれない時間、限りなく浸透してくる過去や周りの無限定な空間を受け入れられる表現のほうが、はるかに自由で豊かであることが解ってきた。つまり未知を含ませるためには、こちらの表現を限定し、辺りの空間や時間と絡めて、空き間多く表現を解体的に構築しなければならない。しかも表現が、物量の拡散として展開されるのでなしに、一層大きな世界を感受できるものへと純化されることが望まれる。

こうした状況からすれば、移し替えや組み直しや花に高めるといういけばなのモチーフは、まさに現代のものである。空間や時間を含めた場所概念として展開するには、いけばなこそ打って付けのものではないだろうか。そのためにも、現代美術から不用意に借用するに止まらぬ、いけばなに適った方法と様式の模索が急がれよう。

いけばなに思う

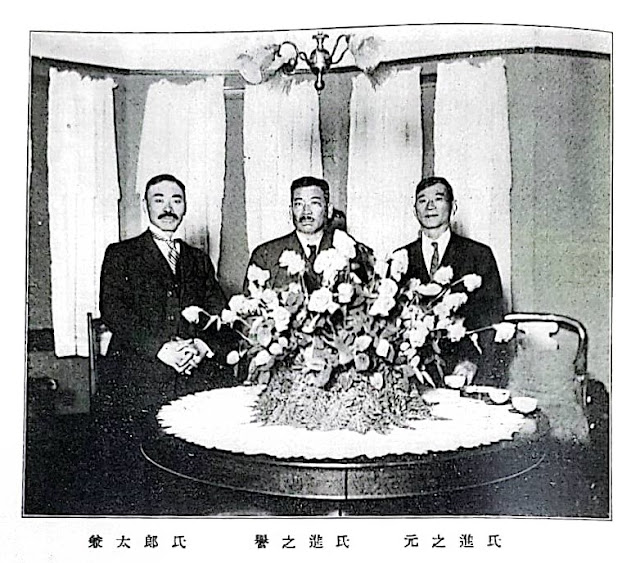

いけばな展を観て歩くと、それがいけばなであるにもかかわらず、いや、だからこそだろうか、会場の雰囲気の非自然さに気づく.生きているかまたは枯れている植物を用いてはいるが、必ずしもそこに生命の生死や自然の時空間が表れているわけではない。むしろ自然からも人工からも隔てられた場所、異様で巨大な飾物に居合わせることになる。時には、反自然や悪趣味にさえ思えるのだが、それでも知的な好奇心を煽られたり、呪いのような気味悪さを覚えることがある。 現代彫刻に見られるような、空間の分節とか、イデーや物の解体相を示す表現とは異なり、一つの統一へ向かう有機体か、対象的な象徴性が際立つ。一般に、植物を持ち込むという生休のイメージから来る、これはいけばな特有の性格のような気もする。 例えば、勅使河原宏は、主に竹を用いた個展(一九八七年九月二三日―九月二九日、草月会館、一九八七年九月二○―十一月三〇日、日本橋高島屋)で.変換自在のしなやかな内部世界とも言うべき、ドラマティックでエキゾチックな雰囲気を演出している。青く静かな竹組みのトンネルかと思うと、突然それが突き出したり折り曲げられたりしていて、そこに電気の光や土色の布や半透明のビニールカバーや、噴き出す水や壁を被う書やうろつく人間やが絡み合い、安らぎと刺激で鬨ぎ合うダイナミックでポスト・モダンな空間が広がる。ここでは、竹を見るべきオブジェとして眼差の前に置くという態度や方法は取られていない。竹をその自然的性格で活かしつつ、文明レベルのコンセプトで捉え直し、引き裂いたり寄せ集めたりしながら、変化に富んだ内部空間として脱構築している。自然や歴史やイメージの対象化よりも、包み込まれるような、内側的次元に強い関心が向けられていることが解る。

一方、小原豊雲は、植物を情念的なイメージのオブジェにした個展(一九八七年十月二二日―十月二七日、日本橋高島屋)を開いている。大きな舞台を作り、そこに熱帯植物を林立させたり、金物で繋ぎ合わせた巨大な枯木を立たせたりした上、ところどころ奇怪な仮面を配している。そこの舞台を占領している物量的な植物群は、見る者を圧倒する。いけばなが、不用意にオブジェだの彫刻のコンテクストに近づくと、表現言語としては方法や様式の曖昧さが目立って、いささか鈍重なキッチュに映る。それでも、遠い原始人の森からの叫びのようなどろどろしたイメージの塊は、都会人に無力感と不気味さを呼び起こすに充分と言える。勅使河原の知的で解放感に満ちた空問にひきかえ、小原のは、そこから眼を逸らすことの出来ぬ呪術的な象徴物といった趣である。

いずれにしてもいけばなが、内側としての空間自体か威圧的な占領物、といった巨大化現象にあることは一考を要する。もともといけばなは、その言葉通り、植物の決して大きくない部分を切り取って、他の場所に移し直し組み替えることを意味したはずだ。そして、一つのアクセント的な役割を果たすことによって、そこの場所がより大きく活性化することを望んだはずだ。それが途方もない今日の都市環境に対応を迫られるあまり、自らを拡大化し、その存在を誇示することになったのだろうか。植物のダイナミズムを引き出した代わりに、退行性ともいうべき静的で受動的な要素が無視されすぎはしないか。英雄的なものものしい空間性よりも、植物自身の然り気無い時間性を気にしたい。日常的な死を扱ういけばなが見たいのである。