昭和28年、真剣にいけばなに向かう女性達の状況 戦後いけばなの先鋭化と大衆化

びっくりするような深い内容がある女性花道家による座談会である。

まず、流派を超えて、当時第一線で活躍する女流生花作家が集結していることに驚く。当時の最前線の現場から見つめたいけばなの状況が忌憚なく語られている。

なかでも、都会や地方でいけばなを習う女性達の状況がリアルに語られているところに注目して欲しい。

戦争で夫を亡くした未亡人がいけばなを教えることで生計を立てているひとが多かったというのはよく聞かれることであるが、花が単に生業であること以上に人々に希望や力を与えていたのだとわかる。そして、いけばなの女性指導者たちの姿勢がすばらしい。

都市では、会社の福利厚生で、いけばなのお稽古をクラブとしてやっているところが少なくなかった、というより、やっていないところのほうが少なかったのではないかという。経済的にも物質的にもけっして豊かではなかった時代に、花はほんとうにささやかで大きな楽しみや慰めになっていた。

非常に興味深い対談だと思う。

**********************

座談会

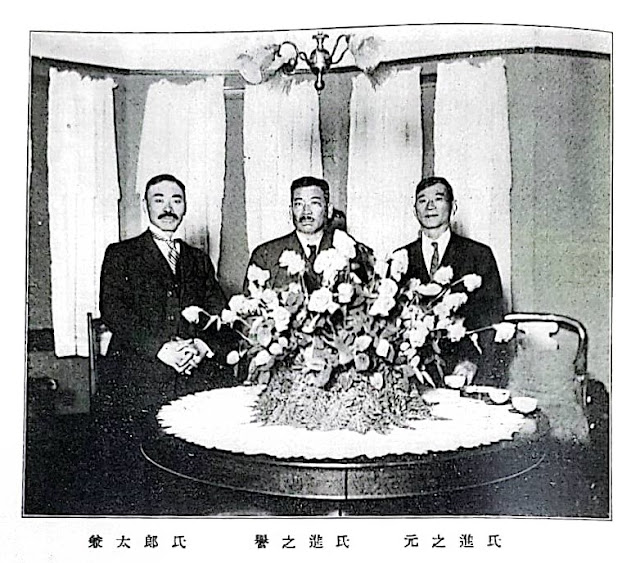

東都いけばなの代表的女流作家のつどい

出席者(五十音順)

池田理英(古流)、石山文恵(池坊)

小川青虹(草月流)、工藤光園(小原流)、平光波(同)、司会 本誌・鮫島(守一郎)

戦前と戦後とでは……

鮫島 お寒い折柄、お忙しいところをおいで頂きまして、ありがとうございます。今夜はかたくならないで、お気楽に放談をしていただきたいのです。初めにまず私が話の糸口を立てましてお話を伺います。それは戦前と戦後とでは非常に花が変って来ました。これは門外漢である大衆でも知っていることですが、この辺について先生がいろいろお考えになっていること、また御意見なりを伺いたいと存じます。池田先生、如何ですか。

池田 当然そうなるべきものじゃないかと思っております。またそうして変って来たことに対しては、私はよいことだと思っております。それでなければやはりいけ花の進歩というものはないのではないかと思います。私どものような古い流儀でも、やはり今の時勢につれて考え直さなければならぬ点がずいぶんあります。

鮫 その変化はよい方に向いていると御考えになりますか。

池 私はそう思います。

鮫 今のお話について石山先生いかがですか。

石山 やはりそうでしょうね。池田先生のおっしゃるように、戦争に負けたことは悪かったでしょうが、やはりアメリカの新しい文化に入って生活から何から一応みな変った。それに追いついて行くような花が必要になって来たのですね。

小川 ほんとうにいけばなの世界にとって、今までにない飛躍だと思いますね。

鮫 それで石山先生…。

石 試験されて、点をつけられるみたい…。(笑)

小 (笑って)研究会みたいね。

鮫 イヤ、そういう形になると困るので、一つ十分に御放談を願います。

工藤 たしかに飛躍でございますネ。戦争後初めての文部大臣の招待花展のときはそうでもございませんでしたが、その翌年、大阪でございましたか、勅使河原先生がなさいましたとき、あのとき拝見に行ってビックリして帰りました。これでお花かしらと思うようなものがございましたね。

小川 それがふしぎなことに、それから一年々々じゃなく、ほんとうに時を刻むごとにそ変って来たような気がいたします。それで最初奇異に感ぜられたようなものが、この頃では自分のものとして考えられるようになったということは、とても大したものだと思います。

工 従来の花でしたら、ほんとぅに東洋の生活、わびさびの世界えございました。この頃のものはやはり世界性と言いますか、そういうところがございまして、ああいうものになると、やはりほかの芸術や美術なんかと肩を並べなければなりませんし、以前のものだけじゃ済まされなくなったですね。それで自然いやだとか、きらいだとかいうものはだんだんなくなって来ましたネ。

池 まだ今もあるのですけど、そのきらいだということは、結局理解することができないということじゃないかと思いますね。

工藤 ビックリして帰りましたが、今では見なれて、なんともなくなりました。やはりそれも一つの過渡期で、ああいうものからだんだんまたよいものができて来るのですから、それを否定してしまうことは、いけないと思います。

池 それは新しいものが生れて来る道程ですから。

小 ほんとうに進歩がなかったら、いけないのですから…。

石 飛躍し過ぎたというか、私たちなんかから考えますと、向う見ずに服装でもなんでも、全部向うのものを取入れた。お花も一時そういうことでしたネ。

工 やはり一応消化されて来たのですね。

石 まあ少しかたいものになって、そして新しいものに入って来たような気がします。

小 つまりいけ花の幅が広くなったのですネ。

池 幅が広くなったということはしみじみ思います。いろいろなことがあっても、いけばなは幅もほんとうにたくさんのものを持っておってよいのではないでしょうか。

小 それはそうですね。それでなければいけないでしょう。今までのものはあまり片寄り過ぎていますから。

池 そういう意味では、勅使河原先生、小原先生などにわれわれのようなわからない者でも、非常に啓発されたような状態で、ほんとうにありがたいと思います。

工 池田先生なんかは苦労していらつしやるので、早くお気づきになりまして、いつか美術倶楽部へ拝見に行きました時は。材料などは新しかったけれども…。

池 新しいお生花にしておりまして。

工 あのときどなたか幹部の方が、どうしたら新しくなるだろうねと帰りにおっしやいましたが、やはり型は型として、古流の型は残しておく必要があるのではないでしょうか。

池 私の方では。お生花は今のところ大事にしております。

工 型にとらわれて、型に依存しながら形が成り立ったのでは、やはり中途半端ですね。やはり別に出発しなければ新しいものが生れないのではないですかと私は申しました。よく思い切ってあすこまでなったものですね。

池 まだまだ至りませんが、何か勉強させていただこうという気持だけは持っておりまして、幸いにしてうちの方では、幹部の方からわれわれの気持に同意してくれて、一緒に上の方から研究を始めたことが私たちの仕合せでした。まだまだそれこそ未完成ですが。

工 おやりになりますと、お生花は楽しみですね。

池 それはそうですよ。(笑)お生花ですと、よい材料があれば腕にまかせてできます。ですからこの頃は、展覧会にしましても、頭の使い方が違うのです。それだけ苦労が多くなりましたけれども、お生花をやっておった時分は、展覧会でもちっとも苦労がありませんでした。よい材料さえ来ればよかったのですから。

小 ほんとうに創作するということは楽しいことですね。

池 創作の楽しみと言いますか。幾分かでもそういうことがわかって来ますと、嬉しうございますね。

鮫 先ほどもお話が出ておりましたが、先生方が御指導の対象になっている門下の方々の態度は、戦前と戦後と相違があるとお思いになりますか。

工 それはとても変りました。

小 戦後の方は若い方でも自主性があります。しっかり自分というものをつかんでいらっしやいます。おかしいことに、戦争前でしたら、お正月の花ですと大抵先生方がいけたのです。今の人はそんな観念がございません。始めたばかりの方でも、御自分でしようとなさいます。その点ずいぶん先生が楽になりました。

石 先生もそうなさるようになったのではないですか。

小 何といっても、戦争前にはそういう習慣みたいのものがあったのではないですか。

工 お正月の花は、よそ行きみたいのものになっていましたネ。

小 先生がいけたものを持って帰るということでしたネ。

池 ただいまはそういう方はございませんね。ですからまだ私どものところへ。生花を習いに来る方がたくさんあるのです。そういう方は一生懸命になさいます。ほんとうにそれ々やってみたくていらっしゃる方があります。

小 それをわかってなさるのは、一向さしつかえございませんネ。

工 やはり若い方でもこざいます?

池 若くてモダーンな方が、生花を一生懸命やっていらっしゃるのです。

石 私の方では、生花の方は、昔は最初から教えました。今は普通、盛花とか投入を教えます。しばらく経って、一応自分の腕でできるようになると、生花をしてみたいというふうに進みます。そういう人に教えてやるというように…。大休、先生方はそういう傾向でやっているようですね。

池 今までお生花を持っておった流儀は、大体そんなことではないですか。

小 殊に西洋の方なんかは、技術的にギューツと曲げたのを喜びますね。

池 西洋風な目でごらんになって、あれを何か骨董品みたいに見るのではないかと思いますね。

工 それがお生花だと思っていらっしやるのですね。

小 それにチャーミングなものを感ずるのですね。

池 池坊の方のお生花は、やはり技術的にできるだけやさしくやらせるような方法ですか。

石 生花ですか。

池 たとえばとめる場合に、非常にむずかしかったものを、何か工夫してやさしく生花がいけられるというように…。

石 そうでもないですね。投入、盛花をやって。一応工夫してやるようになると、第一古典的のものを親たちが勧めるのですね。

池 家庭で勧める型がありますが、しかしそれだけにやはり満足しないですね。

石 両方でしようね。

工 石山先生の方ではあまりお感じになりませんか。今までの型の花というととになると、技術的になかなかできておりますね。それから新しい花をさせますと、若い方にどっちを習いますかというと、やはり新しい方を習いたいという方が多いですね。それも程度ですが、どうもそういうものを非常に習いたがりますね。一通り型が終ると、ちよっと退屈になるのではないかと思います。けれどもお年を召した方はやはりだめですけど――。

石 先生の再教育をしなければだめでしょうね。(笑)

小 うちの教場なんかにいらっしやる方は。若い方は思い切ったことをなさるんですけれども、お年寄りの方も、この方がと思うようなとてもモダーンないけ方をなさいます。

池 その点は年ではないですね。

工 その人の持っている一つのセンスかしら。そういうものを持っていない方はあまり…。

小 お年を召した方は一概にそういう花をきらうかというと、そうでもないので、してみたいという気持はあっても、なかなかそれに這入れないといっていらっしやいますね。

石 一応年をとると。若い方に聞くのもいやでしょうし、ちょっと面子か何かあって…。

池 今までその方たちが持っているものを大事にしたいのですね。

工 それもありますね。

池 それから中年者になってまた新しいものにかかって行くのが、オックウなんじゃないですか。

小 お花というものは、そういうふうに古風なものが得意の方があってもよろしいし、モダーンなものが得意な方があってもよろしいですね。

池 さっきのお話のように、できるだけ幅が広くてよいのではないですか。

石 池田先生の方もそうでしょうが、やはり何のことも全国的に東京が尖端を切るのですネ。それからだんだん地方に及んで行きます。

池 ただいまは全国的にほとんど回じようなものを要求しておりますね。

石 しかしやはり地方は吸収する程度が薄く速度も遅いですネ。

池 その地方々々に応じたもので行かなければだめですね。やはりお生花でなければだめだという地方があります。

石 そういう人たちが新しいものに入り込むと、ほんとうにしゃにむに行ってしまう具合で。それまで悪いとかなんとか言っておったのに、一旦入り込むとたいへんですね。

鮫 つまり前衛いけばなとか前衛挿花とかいう名で呼ばれている造形性迫求の花ですね。これに対して先生方が御門下の方たちに対して御指導なさる場合のお扱い方ですね。どういうふうなことをしておいでになりますか。いろいろ質問が出たりするのではなかろうかと思うのですが、つまり各流派々々のきまった花の御指導は、その型通りのことをなさればそれでよいわけですが、前衛挿花の場合は扱い方が違うだろうと思うのです。

小 それはちよっとむずかしいことですね。やはり指導する方にそれだけの造型の知識と申しましようか、芸術の理解といいますか、そういうことがなければせっかく伸びようとする人の芽をつまんでしまうようなこともあるのではないですか。私たちはとてもその点勅使河原先生が始終研究をしていてくださいますし、また適当な指導をして下さいますので、たいへん仕合せだと思っています。

工 優秀な方がたくさんいらっしゃるので、羨しいと思います。

小 今の若い方は、名が出ていらっしゃる方は、特徴のある方がずいぶんあります。そういう方は普通のお稽古にやはり思い切ったことをなさるのです。普通科と申しまして研究会じゃないのですが、そこには今日入門した方も入っております。そういう新しくお這入りになった方は、普通の規則的な基本からドンドン稽古していらっしゃいますが、始終研究的な新しい花に触れることができるわけです。それに対して一々先生が丁寧に説明していられますので、その新入の人たちもだんだん理解して参ります。そして、一通りコースが済むと、そういうものにドンドン入って行く方があります。今度は、今月の三日から、新宿のウイスタリアで五人の人たちが展覧会をいたしますが、お店の方の望みで、今までの花じゃなく、思い切ったことをやってくれということでいたします。

工 それはぜひ拝見したいですね。

石 私の方では。やはり先生方の再教育というのですか。専門の四十だとか五十だとかいう方が全国から集まって参ります。東京の若い人もおりますが。造形美術とか植物学とか。学問的のことだけを、ずっと各教授の得意なところを詰め込んでもらっております。それで集った先生方も助かるわけです。力を持っていらっしゃるのですが、なかなか先生一人だけでは、発表ができないわけです。

池 指導者の立場にある教授者を、そういう意味で教育していただくことは非常に大事なことだと思いますが、しかし結局はセンスの問題じゃないかと思いますね。

小 それはほんとうにそうです。

池 しかしそうしたセンスのある者が教育を受けた場合には、非常にそのセンスが働いて参りますね。それを狙うための教育であるわけですね。

工 造形の話とか、構成法とか、やはり理論が必要ですね。

池 人間は勉強すればいくらかずつでもものがわかって来ます。これはふしぎだと思います。そういう意味で、わかるのかわからないのか一向たよりないけれども、講習会のようなものを年中やっています。それでほかの美術というものを理解する力ができて来ます。まあ教授の方は自信をもって教えられるのでしょう。

石 そうでしょうね。何しろ若い人はいろいろな新しい勉強をしますから、お花ならお花だけといっても満足しません。

池 生徒さんの方の受入れ態勢はあるけれども、それを指導する側の方がちょっと無理だというような状態があります。われわれの方は流儀が殊に多いものですから。

地方との違い

鮫 今の問題で、東京と地方とで又相違が出て来るのではないかと思いますが、地方の若い方たちで先生方の指導をお受けになっていらっしやる方は、東京のそういう方たちとやはり先生方のお扱いが違って来ませんか、そういう相違はないでしょうか、平先生は殊に地方によく御出張になりますが、何かそういうことをお感じになることはございませんか。

池 若い地方の方がそういうものを要求する度合いですね。

平 むしろ要求は地方の方が強いと思います。

池 私どもなんかの例で申しますと、地方では先生の方が割合いのんびりかまえていますけれども、社中のやりたいという希望で始終地方へ参ります。そして参りますと非常に喜ぶのです。そういう人の講習などをいたしますと、何か明るい感じがすると、その地方の方たちが申します。

工 地方にいますと都会のように、そう始終展覧会を見る機会がございませんし、ほんとうに勉強するのは雑誌だけでしょう。ですから特に要求するのですネ。

池 新しいものか要求する非常に強いものを持っていますね。

平 これは地方のその人たちにも依りますけれども、ときどき私たちが反省させられるくらい勉強しています。実は私は、自分自身にまだ解決できないものをたくさん持っておりますから、思い切った指導ができないでおりますけれども。

鮫 要求は相当強いですね。

平 強いどころではない。ドン底の叫びですね。それは文学におけるリアリズム、お花におけるリアリズムというものに対して十分の理解を持っている人がやはり私と同じような悩みを持っております。やはりいけばなにおけるリアリズムをほんとうに憚りなく盛り上げることができるものを持っているのです。私なども追求しておりますが、自分自身いつも問題が残るのです。性格もございましょうし趣味もございましょうが、とにかく上っ面だけのことはしたくない、何がなんでもこれでなければ生きて行けないという生き方、それに共鳴する人は、むしろ地方に多うございます。

鮫 地方の要求の方が激しいということは事実だろうと思いますね。さっきお話がありましたように、展覧会を始終見る機会がありませんし、雑誌なんかの作品よりほかに見られないでしょうから。

平 実によくものを読んでおりますね。

鮫 それはたしかにそうですね。若い聡明な人たちは進歩のテンポに後れまいと特に心がけているから――。

平 実によくものを読んでいるのに、ときどき打たれますね。ですから、質問でも非常にマトにあたっていますし、また新しい堀り下げたものを持っています。ところが東京の人は刺激が多いので、それに生活が忙しいので、そこまでじっくりと考えるひまがないのではないかという気がいたします。ただ感覚で生きているような面がありますわね。

小 それと東京の方は安易に考える面がありますね。

平 殊に私は、地方と申しても東北ですけれども、これは東北人自身の特性かもしれませんが、つき詰めたもので行きたいという気持がありますね。

鮫 なるほど――。石山先生は地方においでになることがありますか。

石 私自身は出ませんが、会とか会社の方の関係で出ますけれども、地方の方がうちの方は層がよいのです。

平 真剣な度合いが違います。

鮫 地方はムキで、よいですね。

石 やはり昔からお花とかお茶をお嬢さん、娘さんのしつけというように第一に皆さん考えていらっしゃるのです。なかなか東京の人は、よくよくのお嬢さんでないと。お花とかお茶でなくて、ダンスでもやるとか、芝居とか映画とかいうことが先になって、年がいったらお花でもやろるというのが多いですね。ただ最近、私非常に嬉しい現象だと思いますのは、夕方六時頃銀座など歩いていると、お花を持っていらっしやる方が多いことですね。特にここ一、二年多いのではないかと思います。

鮫 そうおっしゃれば、そういう方をしばしば見受けますね。

工 ああいう方はお勤めの方が多いですね。ああいう方は自分から習おうと思ってやっていますから、みな真剣ですね。

石 真剣ですよ。昔よりずっと真剣だと思います。

工 親に言われて習いに来るよりも、意気込みが違いますから。

平 銀座でそういう方が多いのは、会社や何かでしているからですね。会社銀行などでは、ほとんどしないところはございません。

小 大抵四時半頃に、終ってからお稽古ですね。

鮫 それは戦前と少し違う事情かもしれませんね。会社銀行なり官庁の厚生課あたりで盛んに奨励して、女の方たちにやらせる傾向ですね。それが非常にふえて来ましたネ。

小 戦争前もございましたが、戦後はなお一層ふえています。

平 手早くなりましたね。理解が早いのでキャッチの仕方が早いですネ。

工 地方の話ですが、よい指導者を向けてやる必要がありますね、地方の要求にこたえられるだけの人を。

小 切実にそう思いますね。

工 そうすると地方も伸びますね。

小 ほんとにそうですね、ただそういう先生は東京では忙しくて、おひまがないし、あちらでもこちらでもひっばりだこですから、なかなかうまく行かないのですネ。

平 それと、地方の教授者は非常に見識を持っています。古くからその土地で聞えた先生たちですから。よい専門の者が参りましても、やはりただ技術面だけでは間に合わないのです。人格的の感化とか指導とかいう十分の経験のある者でなければ間に合わないのです。

石 うちの方は九州とか北海道の方が多いのですが、熱心な指導者は一年に九回くらい京都、東京を往復することになります。半分しか自分のところで教えるひまがないそうです。ところが往復することによって自分も勉強し、力もつくのでしょうけれども、殊に北海道あたりはまるで洋行したように思うのですね。ですから往復することによって先生に箔がつくし、よい弟子がふえるという状態で、東京なり京都なりで勉強して仕込んで覚えて、発表するというようなことをみなやっていますね。

池 そういうことがおありになるでしょうね。

小 研究する方は、それだけ力がつきますからネ。

石 それだけにいろいろなことに働きます。

大作と小品作と

鮫 近来展覧会が盛んにありまして、結局そこに展示される作品というものが観る者には、非常に大作ばやりの傾向に見えると思いますが、しかしそれぞれの流派で最近いろいろ御工夫があって、小品作も展示されることがありますが、どっちかというと大作ばやりじゃないかと思いますけど、その情勢を先生方はどうお考えになりますか。どうも少し小品作がおろそかになっているという感じはないものか、その辺のことを伺いたいのですが――。

平 そこはどうですか、作家によるのじやありませんか。私どものいまだ目に残っていますのは、勅使河原先生のいけられた日まわりですか、ああいったものもあるので、大きい小さいじやないと思いますね。

鮫 むしろ小品作がむずかしいといえる点もあるのではないですか。つまり小品作でありながら、大作に劣らぬ迫力のある、しかも大いに内容のあるものを表現するということは、もちろんむずかしいですね。

石 それは非常にむずかしいと思いますね。

工 大作をするより、そういった小品で近代感のあるものをドンドンやった方がよいのじゃないでしょうか。それなら家庭にも向きますし。しかしこういった建物が変って来ていますから、やはり大きいものは必要ですね。

小 そういうものでなければ間に合わないところもございますから。

池 展覧会の会場効果から行きましたら、やはり小品ばかりではだめです。また拝見します側から申しても、大作も拝見したいと思いますね。

鮫 それは展覧会の場合としては当然ですわ。

池 片寄らない方がよいのではないですか。

小 ふだんの研究はほとんど小品ですね。むしろ私たちの方では、大作の研究をしたいという方がずいぶんございます。

石 ふだんは大作は数をやりませんね。展覧会でないと大作が持てないわけですし。花展の大作は宣伝の機会でもありますが。

池 と同時に、展覧会の場合でしたら、作家としての力を一つ出してみたいというのには大作も必要ですね。

石 しかし見る人の側からは、ああいうものは家庭ではいけられぬという批評も出て来るわけですね。

鮫 それがありますネ。

池 見る方はそこは納得しておりませんが。

石 そこを矛盾がないように指導して行かなければいけないと思いますね。

鮫 展覧会は、会場作品を見るものだと納得してしまえばよいわけですね。

石 それはやっている人たちはわかっていると思いますけれどもね。

池 一般大衆はその点は理解しておりませんネ。

鮫 それでもだんだん慣れて来ていますね。

池 家庭向きということになれば、そういう大きいものを教えるとも思わないでしょうし、家庭に持って来てそういうものをいけようとも思わないでしょう。

鮫 ただ私はこういうことを感ずるのです。一般大衆としては、ああいう大きな展覧会の花も、ふだん見られないものがあの機会に見られますから、けっこうと思うとしても、一方、ああいうことがいけばな界の勢いになって指導性がああいうところにあるというふうに理解しますと、一般大衆は家庭の花というものが何か度外視されたような感じを持つのではないかと思うのです。

石 そういう評はチョイチョイ聞きます。

鮫 もっと家庭生活にマッチしたような花を見たいという気分ですね。

工 しかし。ふだん実際には皆さん小品の方をやっているのでしょう。

池 教えておりますよ。

小 その環境にあわせていけることを私たちはモットーにしておりますから。

鮫 小川先生の方はミニアチュールの方もよくおやりになりますね。あれは課題にあるのですか。

小 ございます。

鮫 あれはお嬢さん方が興味を持っていられますね。

小 いろいろ工夫して、ちょっと今まで捨ててしまったようなものが器になったり、ほんとうに廃物で、屑の中からりっぱなものをつくっておりますね。

池 いつか拝見したものに、ほんの一寸か二寸くらいのもので実に大きさを感じましたね。ですから先ほどのお話のように、作品そのものの大きさではございません。ほんの一本立っているこのくらいの作品ですが、(指二本を一寸開いて)実に嬉しうございました。

鮫 勅使河原先生の個展のとき、あすこの前は多勢の人だかりでしたね。ああいうようにいけらることは、珍しいということもありましょうが、身近かな感じがして、みな喜ぶんですね。

石 私は勅使河原先生などはよくお続きになると思いますね。あの隠れた努力は大したものです。上に立つ方はどういう方でもそうでしょうが。

小 そうですね。

花の大衆化ということ

鮫 二つ伺いたいのは、いけばなの大衆化ということがやはり一つのテーマになるのではないかと思いますが、今のままの自然の情勢で大衆化ということは、自然その方向に進んで行きつつあるからこれでよいとお考えですか。もう少しこういうようにすべきだということがありましょうか。

平 あらゆる層に届いているのではないでしょうか。

小 そう思いますね。

平 それに順応するように導いておるのでしょうと思います。

池 特別にどういう対策ということは、ちょっと頭に浮びませんね。

石 大衆化ということは、単に作品だけを主にしないで、やはりお花を通しての一つの教育ですね。それを忘れたら大衆化ということがむずかしいのではないかと思いますね。

平 私は頼まれて、今全国繊維労働組合から出ています「友愛」という雑誌、これは三十万出るとか聞きましたが、そんなに出ますか? それに作品の写真を出していますが、工場で一日働いているあの人たちが、自分の机の上でも木箱の上にでも置ける花ということが向うの望みですから、わざとそういう人たちがごく手近に、花なども一輪で間に合うようにお弁当箱にいけてみたり、そこらのビンにいけることができるようにとやっておりますが、そこまで行ったらほんとうの大衆化ですね。

工 やはりその環境にあわせて、その方々に向くようにして行けば、たいていついて参りますね。それで少しずつでも向上させるようにして行ったらよいのではないかと思います。

平 この頃の人は、こちらで向上させるというより、もっと自発的じゃないかと思いますね。それに。鮫島先生が今日婦人ばかりで座談会をお催しになったことは、つまり女流作家であり、華道家としての生活に触れてのお話合いじゃないかと思っておりましたが、そうではありませんか。

鮫 そうなんです。よいことをおっしゃってくださいました。どうぞーー

特殊な立場(*女性を取り巻く環境)

平 それは男子の方とは全然違っております。それなしに婦人の作家の方の話の価値なんてありません。(笑)それはほんとうのことです。

鮫 男の先生方と女の先生方は、いろいろ条件が違いますからネ。

石 女流作家として専門になすっていらっしやる方は、どんな人でも、やはりその方では男性の方が一番上に立って仕事をしていらっしゃる。そういう点婦人は損だと思います。(笑)それに、内容は持ってい らっしゃっても消極的ですね。そういう意味においても、ここの先生方はもう少しうんと頑張ってくださらなければ…(笑)

池 消極的だというより、それだけ女流の方が勉強が足りないのではありませんか。

石 広く全般的に見て、それは勅使河原先生、小原先生はもちろん別ですが、男の方で最初からお花をやる方と女の方と比べると、大体において御婦人の方がきついですね。(笑)教養もありますよ。そうお思いになりませんか。

小 きついということはありますネ。うちの先生などは、作品を見て「女ってどうしてこうきついんだろう」とよく仰有るんです。男の方の花はやさしく弱いということがよくありますネ。(にぎやかな笑)

工 今まではそういう時代があったけれども、この頃の男子の方でお花をやろうという方は、少しそれとは違いませんか。やはりしっかりした、この花の中で立って行こうという気持でやっていらっしゃいますね。

池 同時にセンスを持っていらっしゃる。

石 それは持っていらっしゃいます。ところが全然お花やなんかなさらない方が、男の方でお花の先生をやっていらっしゃる方々に対してどんなことを言っているか、お聞きになったことはございませんか?それは私は非常に残念だと思います。

工 それは言えない?

石 言えますよ。(笑) 一応の地位のある先輩の方ですね。お花をやっている方とそうでない方と相対した場合、なんでお花なんぞをやるのかと、何かしらばかにした態度をとる方がチョイチョイありますね

鮫 やっばりまだありますかネ。

石 ございますよ。

工 今までのいけばなの世界は、それだけに見られたのではありませんか。

石 華道家の中では皆さんそうおっしゃいますが。離れて見た場合、今でもそうではありませんか。皆さんは特に御気付きになっていらっしゃらないかとも思いますが。

平 私はもっとプライドを持つべきだと思います。私たち自身は生活を背負って、台所を片手に持ちながら、しかも何か生み出して行こうという意欲を常に持ち続けています。

池 女性の場合はその努力が非常に大きい。それはほんとうに涙ぐましい努力だと思います。

平 ほんとうに自分のものだけにかかり切っていることができない。私たちは家庭を処理しながら、子供を抱えたり家族を抱えたり、それでなお伸びて行こうという努力、何か生み出そうという努力を寸時も忘れたことはございません。寝ては夢み、起きては苦しんで、それでいけております。

工 負担が多過ぎますネ。

平 それは作品に出るべきだと思います。決して私は台所を背負っておっても、生活を背負っていることが苦しいと思ったことはございません。非常な飛躍的な喜びを持っています。自分自身のドン底から作品が生れます。自分の生活のきびしさからほんとうの作品が出て来ると思います。作品というものは、自分以上のものは出やしません。ですから私は、毎日の生活をほんとうに尊くやって行きたいと思います。

池 ほんとうに女性というものの現われた作品が出て来るべきだと思いますね。そこには非常に努力の尊さがあります。

平 ですから私は。お弟子さんにプライドを持ちなさいと言います。

池 家庭を持っている人が努力をして行くと、そういうように思いますね。

平 殊に地方では。戦争未亡人が大半です。そして東北のような恵まれない土地の生活ですと、ほんとうに涙ぐましい、いたいたしいと感ずる生活をしております。けれども、なんという精進ぶりでしょう。ほんとうに見ておって、気持がすがすがしくなります。尊いと思いますよ。そういう清潔な花をいけて生きております。ことさらに教育なんということを言葉に出さないでも。そのすがすがしい気持に触れて行くことができれば、私たちの勤めは果せると思います。

池 戦前と違って、ほんとうに生活のためにやっておられる婦人の教授者が多くなっております。

平 この間、十二月の『いけばな芸術』に、専門に立って行くことが非常に困難だと書いてありました。お読みになりましたか。けれども婦人の場合は、それ專門でやっておりますよ。

小 多うございますね。

平 僅か百円くらいの月謝で…(*昭和28年のうどん・そばの値段が20円、昭和29年お米一升108円)

石 地方はそうですからたいへんですよ。私も東北ですからわかります。私が教育と云うのは、そういう所へ飛び込んでいって本当に心の触れ合いをして行くという意味です。

平 私もお言葉で、どちらかあてようと思っておりました。

石 故郷が山形市ですので、始終参ります。うちの弟子は未亡人が何人おるかわかりません。お花で生きているのがいたいたしいです。それはなかなか生活に恵まれませんし。

平 ですから私は、地方に参りますのはある意味で慰問ですね。正しい指導ということはもちろん必要ですが、一面慰問をかねなければ行けません。その人たちのこころまで下った気持で行っております。ですから私は、いつも生活を、あの人たちと同調してくださいと書いています。あまり卑近の例を申しますと何ですが、着るものにしても食べるものにしても、生活をほんとうに同調して進みたいと思います。人間の一生の仕事なんていうものは、わずかの生きる間の仕事ですから、なんにもできないと思います。けれども、せめて私は私なりのかおり高い感化を残して行きたいと思います。その仕事が大きいのではないかと思います。

石 それがお花を通しての大きな教育じゃないかと思いますね。何よりとうとい教訓です。

平 それにはやはりほんとうに価値のある指導者をつくらなければならないですネ。

石 そうです。

平 口で言っても間に合わないと思います。ほんとうに生活して見せなければ。

小 そうですね。

平 よく家元がお前は始終そんなせわしいことではいけないと言われますけれども、私は一枚の葉書でもあの人を慰めることができるならば、励ますことができるならばと、手紙を一日に十本より以上書かない日はございませんね。

池 なかなかそれはできませんことでーー。

平 私はやむにやまれないというか、地方の人の実情を見ておりますと、何とか励ましてやろう、慰めてやろうということになると、字とかなんとかでなくもうぶっつけに書いてしまうのです。それで楽しくなります。

小 それはそうでしょうね。いただいた方はどんなに慰めになりますか。

池 離れております方は、何かすがりつく気持を持っております。ちょっとした手紙をもらっても喜んでおりますから、直接先生のように心をとめておまめになさいますと、いただいた方はどんなにお力強いか。でも、できないことですね。

平 そうではない、熱心です。熱心さえあれば、小さくとも何かできると思います。

池 私どもなんか、遠くの方はまとめて出します。北海道へ行くのやら、九州へ行くのやら、一緒に出てますから。

平 私は体裁も何もない、ありのままです。何より生き方のありのままより強いものはないと思います。ほんとうに私は花を見ることが好きですが、花ほど強いものはない、美しいものはないですね。

石 それはそうです。私は何もできないから、自分の生のままで美しく生きたい。しかし美しくと同時に生きて行くからには、理想と現実とはマッチしないので、なかなかむずかしいと思いますね。その苦しさにまともにぶつかることが肝腎なのです。

平 指導者たることはかたいですよ。自分の思う通りに、導くままになるのですから、そこに偽善があってはいけないし、それを思うと、ちよっとこわくなることがありますね。

石 話は変りますけれども、そういう点で御婦人のお家元ができてよいと思いますね。

池 かなりいるのではないですか。

石 それはいらっしゃいますけれども。皆さんのよく存じあげている方は、先生くらいのものですね。

池 よくお偉いですねと言われますが、偉かったらできませんよ。これはばかになることでできるのです。

小 ばかになることは仲々できませんよ。

池 そう言われても決して腹が立ちません。

石 ばかにならなければ一人前ではございません。その苦しみに耐えられなければ…。

池 大層ほめていただいて何ですが、ただ私は何よりも親しみじゃないかと思います。

石 愛情ですね。

池 私が地方に行きます前は、先方では、さぞかしこわい先生だろうと思われているのですが、二、三日いますうちに、お母さんのようだといいます。それが私は一番嬉しいのです。

石 愛情こともに、きびしさがないといけません。これこそ口だけでは出来ない事で!…

池 やるだけの仕事はやって行きますけれども、初めはおずおず出て参りますが、しまいには非常に親しみをもって。母親のような感じがすると申します。私は明けっばなしですから。

平 その明けっぱなしということが、それが先生の一番の力です。

池 そんなところだけなんじゃないかと思いますね。非常に親しみを持って来ます。その代り私はおてんばですから、どこへ参りましても。初めて行った支部なんかでも、飲んだり歌ったりやって参ります。それがかえってよいのですね。

鮫 それじゃ左の方がおいけになりますね。

池 ええ。(笑)

鮫 そうですか、それはけっこうですネ。

池 それは石山先生の方が:…(笑)

石 私はいつも相手が男ばかりが多いですから、荒っぽくなって行きますが、ほんとうはやさしいんですよ。(笑)

平 勉強する時間が少いですね。

小 ほんとうにそうですね。

平 何か少しまとまったものを読もうと思うと、夜二時、三時になります。

池 さようですね。

石 けれども正月とか何とかは、三日とか四日とか暇があるはずなのにそれでも勉強できない。実は。忙しいさなかに無理して勉強することが一番よいのではないかと思っています。私は横着ですから、ひまがあるとなったらだめです。

池 小川先生は、御家庭向きの細かい仕事をおやりにならないで済むのではありませんか。

小 どういたしましてーー朝の用は必ず私かやります。お食事のことでもお掃除のことでもーー私は不潔なことが嫌いだものですからーー。

平 私は五時に起きて洗濯します。洗った物をかけているうちにつららができてしまいます。

池 私は家族がございませんし、いたって気楽でございますが、やはり女の仕事はしなければなりません。抛りっぱなしですが、やはり私がしなければ片付かないところもあります。

石 それがまた楽しみなんじゃないかと思います。貧乏は貧乏なりに、生活の中でいろいろ工夫して、あすこをこうして、ここをこうしてときれいにするのが楽しみです。

小 それはやはり女ですヨ。(笑)

平 結局男子のようにならなくともよいと思います。私はむしろ女らしさを持つ女でなければできない味のある生活であり。作品でなければならぬと思っております。それで親しめるのではないでしようか。

石 殿方のなわ張りまで荒らしてはいけません。それより私達の領分を充実させることです。

池 家庭向きのことを考えますと、旦那様はほしくはありませんが。(笑)奥さんがほしいと思います。(大笑い)何から何まで自分でやって行くことはたいへんですから。

平 私は楽しき余技と名づけております。洗濯をすることも、お台所をすることも楽しいです。

池 たまにいたしますと。そんなように考えますけれども。

平 あなたはたまですが、私はそれが毎日の生活ですから。

池 でもそうした細かいお仕事をお持ちになってのお花のお仕事はたいへんですね。

石 ほんとうに大変な事だと思います。

平 でも私はそれがほんとうに楽しいのです。

池 けっこうなことですね。

小 私は好きでやっていることは、とても仕合せだと思います。ほかの方は疲れるでしようと申しますけれども、ちよっと気分か悪いので休もうかという時に無理して指導に出かけて参りましても、帰る時は頭の痛いのもとれてしまって、ほんとうにこの仕事がやっていられることは仕合せです。

エ 趣味と仕事が一緒だということはとても仕合せです。どなたでもそうですね。

小 つらいとか、いやとかいうことは一度もございません。

石 それに美しい花に手を触れていると、いらいらしたことも、けんかしたことも忘れてしまいますね。

小 生徒の喜ぶ顔を見ますとほんとうに嬉しくなって、こういう仕事を選んでよかったと思いますね。その点、ほんとうに感謝しきれない時がございます。ただ、よい作品ができないと、とても悩みますけど。

工 先生なんか、そんなことはございませんでしょう。

小 とんでもございません。始終です。

平 産みの苦しみがなければ、よいものはできません。

工 十分に御勉強がおできになってよいですね。ほんとうに家庭のことに煩わされないで。

小 夜は大抵お食事のときにいないことが多いのですけれども、朝は必ずお台所をいたします。

池 そうですか、やはり偉いですね。

小 朝は私の役目ですから。

鮫 平先生、もつと女流作家としての立場でおっしゃりたいことがございましたら…

平 皆さんの方がよほど考えていらっしゃいます。私はぬか味噌の方が多いですから。

小 平先生はほんとうに精神的ですから、とてもお強いところがございます。地方の方はそれに感化されてお仕合せでございますわ。

平 私がするならとてもできないと思いますが、自分がするとは思いません。ただ愛による奉仕ということに自分の一生をまかせております。してくださるのは神様だと思います。私はただ奉仕さえすればよいと思っています。皆さんからごらんになると、窮屈なところがございましょうね。何がなんでもこれでなければいけないというものを持っておりますから。婦人友愛運動にも、皆さんからお導きいただいても、それにも振り向きもしませんで相済みませんが、自分の使命というものに対してほんとうに一目散で、いけばなすることによって私は世の中の御用をしたいというので、どうしてもそこに溶け合いたい、その一筋だけに生きて行きたい、勅使河原先生に言われます。あなたの花にはあでやかさがないと。私にあでやかさが出て来たときはもうおしまいです。ほんとうにそう思っています。清潔さだけでよいと思います。それぞれの特徴のある作者がたくさんあってよいと思います。

池 個性のある作者が沢山あってよいと思いますね。

平 私どもは(工藤先生を指して)二人で仕事をしておりますが、二人の工藤女史でなくてよいと思います。

池 作品のそれぞれのお気持とか個性とがはっきりしないと、拝見しておってもおもしろくございませんね。

平 そうですね。追求ということは一筋だと思います。

池 結局、個性が出るというのは、それが自分の作品なんで、ほんとうのものですね。

平 ほんとうに掘り下げて行きたいのです。昨晩読んでおった中に、水沢さんの前衛作品における貢献でか、模倣と何とかいう言葉で書いていらっしやったのですが、ほとんどの作品がそうだといっています。私はこれはほんとうに自分で産んで行くことだと思います。

小 理想はほんとうにそうです。

平 ですから私はリアリズムに立てこもって、それに徹して行きたいと思います。まだいけばなのリアリズムに対して論争が重ねられておりません。絵画にしろ、音楽にしろ、文学にしろ、何世紀かのそこに論争があって今日の二十世紀のアヴァン・ギャルドになって来ているので、いけ花のリアリズムに対していつか土門さんが何か言っていらっしゃったけれども、これはいけ花をする人自身が解決すべきだと思います。まだまだ解決していない。それを把握していないので、実際はほかに振り向けないのです。どうも中途半端では、私は模倣のできない性咯ですから、頑固といえば頑固ですけれども。

池 そこに先生らしいよさがあるのです。

平 私は何でも一つのことを追求して行きたいのです。とにかく造形的のものは、何といっでもヨーロッパが発足地です。あっちから来たものですから。やはりあちらには何ともいえない一つの優れたものがございます。それでやはり相対性にいわれるものがその中にあるのではないかと思います。やはり日本というものの地方的の豊かさと美しさというものが、あれで十分出なければいけないと思いますね。もう寝ても考え、起きても考え、どうあるべきかについていっばい考えているのです。ですからすぐ手が出ない。すぐ模倣できないのです。

鮫 たいへんよいお話がいろいろ出まして、どうも皆さんありがとうごさいました。