1955年、勅使河原蒼風、霞両氏の2ヶ月におよぶヨーロッパ旅行の記録

草月流家元、勅使河原蒼風氏は1955年5月6日から7月の上旬、ヨーロッパをめぐる旅に出た。各地を見て回ったほか、パリではバガテル宮殿を使って大きな個展を開いている。個展は大きな反響で、『ル・フィガロ』『ル・モンド』のほか各紙および、アメリカの『タイム』にも「花のピカソ」という言葉で紹介され、たいへんな数の観客が訪れたという(『創造の森』1981)。

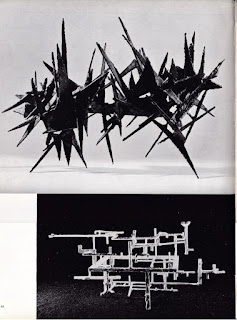

下は、フランスの美術と建築の専門雑誌『オージュルデュイ』に掲載された記事である。

『ヨーロッパの旅』は、蒼風氏が旅の記憶が新しいうちにまとめられたもので、見聞きし体験し感じたことがいきいきと描かれており、当時の欧州の状況が垣間見れる。先年(1952年)にアメリカに招待されて見てきているので、その比較も興味深い。

・ヨーロッパ各地に戦前からの草月流で学んだ弟子がいて多くの孫弟子がいたこと

(大正から昭和のはじめに外務大臣をしてい内田康哉氏の妻子が草月を学んでおり、その知人、各国大使夫人の間では草月流を学ぶ人が多かった)

・写真家の巨匠、ドアノー氏と交流し、モデルの頭に花をいけたものを「ヴォーグ」誌のために撮影した、という話

・バガテル宮殿での個展のために、どのような準備をしたのか

・当時のフランスやイギリスの「いけばな」がどのような状況だったのか

・パリにおける芸術家のようす

など、

興味深いことがたくさん拾うことができておもしろい。

勅使河原蒼風 『ヨーロッパの旅』 昭和31(1956)年 東峰書房 から

*******************

ドアノさん

パリでカメラマンのドアノさんとたびたびあえたのはうれしかった。

いちばん最初は大使館公邸のレセプシンのときで、わたしはもうじきお客さんが来るというので、会場全体の仕上げに廻っていると、女の人にライトを持たせてわたしの花を写真にとっている人がいた。

ちょっと見ても普通の写真屋さんでないことがすぐわかるので、誰かしらとおもっていたらそれがドアノさんで、ライトは奥さんだった。

気どらないで、さわがないで、かなりのふざけ屋のドアノ氏とにいっぺんで仲よしになって、それこそ十年の知己的な調子になった。

はじめてのとき、友達だという天井桟敷の人々の作者で詩人のジャック・プレーベルさんがいっしょにこられたが、フレーベルさんはわたしの長い釣り竹の作品を馬鹿に感心してくれた。

この竹がわかるようじゃ相当なものだといったら、ドアノさんはおそらくあなたのためのいちばんいい見物人は彼だろうといったが、どうやらあとで考えてもあまりこの一言はちがわなかったようだった。

フランス人はいったいカイギャク好きらしいが、ドアノさんはちょっと高級で群をぬいていて、実にさらっとしていて、苦労をおっぱらう薬をもっていた。

ドアノさんは、わたしに二つの注文を出した。

一つは、きれいな女優さんをつれてくるからそのあたま(*あたまに傍点)へ花をいけてくれという。もう一つはあなたと霞さんを連れ出して、一日誰もいない森の中であそびたい。

二つとも気にいったからひきうけたことはもちろんなのだが、東京へ帰る二三日前までひまがなかったので、どっちもあまりのんびりしていられなかったが、こういうのがたのしいおもい出というのだろう。

女優さんはモデルさんに変ったが、パリでも第一級の人というので、すべてによく出来ていて。仕事もしやすくておもしろかった。

なんでもボーグ(*ファッション雑誌「Vogue」か)に使いたいといっていたが、わたしは四つの場合をあたま(*あたまに傍点)にこしらえてみた。むろんありふれたものでなく、大胆にねがうというので、タマゴ、カゴ、ハタキ、ハリガネ、花、などいろいろなものを使って充分誇張したのだが、表情や顔だち、ドレスなどのハデなせいか、すこしギョウサンに見えるのをのぞむのに、とかくちょうどよく似合ってしまうのだった。

この時、ちょうど北欧の旅からパリヘ帰って来られた木村伊兵衛さんがいっしょだったが、東西の巨匠に世話になって制作するのは旅先のおかげだとおもった。

森へ行くのはドアノさんの車で彼の運転で、これまたのんきなたのしいひと時で、走りながらドアノさんあんまりふざけるので心配なくらいだったが、パリ市内をはずれるとほとんど人の通らない道ばかりで、やがて着いたのは、日本と同じような大きい赤松ばかりのランブイエという森たった。

この先にいまの女房と結婚する前よく来て語り合った場所があって、そこには池かあるのだがどうしようというから、行ってみたいといったら、「メッシイ」と走り出した。なるほどここは恋をささやくのにいい、恋をささやくのにはかたわらに水が必要だといったら、だからわたしはまだこういう場所をいくつも知っている、といった調子で、日本をはなれてひさしぶりのおもしろさだった。あたりに落ちている白骨のような枝を拾いあつめて、「こだま」というモニュメンタルなものを一つこしらえて、夕風がすこし寒くなるまであそんできた。

西村大使夫妻

パリに着いて日本大使館のバンサンによばれたときはうれしかった。

西村大使夫妻特別の好意で日本で食べているような日本食が出され、おさしみにわさびをつけたり、おわんのふたをとっておつゆを吸ったり、日本酒がお酌されたんだからたまらない。

いっしょだった村松梢風さんもおなじように嬉しそうだった。

フランス料理がおいしいといっても、日本食の好きなものにはどうしても日本食以上とはおもえないのがあたりまえで、パリに着いて二日目ぐらいから、日本料理が恋しくてたまらなかった。

もっともパリヘ行く前にカイロへ寄ってきたから、日本を出てからはかなりの日がたっていたし、カイロのたべものはどうも口に合わなかった。

展覧会の相談などでよく日本大使館や西村さんのいられる公邸へ行くのだが、日本のものが置いてあるし、お茶もいい匂いだし、よほどたすかったとおもう。

西村夫人は、霞がそろそろホームシックになるはずだといって、よく車であちこち見物させてくださったり、日本の話をさせるようにしむけてくださったのはありがたかった。

大使館で発表する展覧会用の花を集めるためにある晴れた日の午後、パリから大分はなれた森へ案内された、

森の中へはいって茂りの途ぎれた明るい場所をえらんで毛布の上に坐っておやつをたべて、のんびり話をしたり、さかんに囀る小鳥の声などに耳をかしたり、わたしとしては、日本でもやることのないのどかなことをさせてもらった。

西村夫人は草月会の師範の一人で、わたしはただの日本からきたお客ではなく、夫人の先生なのだからいろいろ特別にサービスをされたのだろうが、わたしもそれをさいわいに、遠慮しないで大いにたのしませてもらうことにしたわけだ。(以下略)

ロンドン――マドリッド

ロンドンには三百人ほど出品するいけばな展覧会があって是非見てほしいとよばれたくらいだから、ヨーロッパではロンドンがいちばんいけばなが流行しているといっていいだろう。

花屋を調べてみるとどこの花屋にも注文でいけてくれる専門家が二人ぐらい置いてあってそれぞれお客の注文に応じていけているが、日本のいけばなの古い形の上半身をひきのばしたような形にするのが代表型になっているようだ。

色彩は下を濃く上を薄くするというぼかし調。いろんな色をまぜないで、おもにその色の濃淡でゆくというのが専門的な方法となっている。

もう一つはクラシックな感じがねらいでいろいろな花にアスパラガスなどをふわりと茂らして左右シンメトリーな形でいとも婉曲な貴族好みなスタイルを誇張しているのであって。高いもの屋のショーウインドーなどにそれが飾ってある。

われわれから見ると安易で古風な装飾にすぎないものだから何ら問題のないものばかりなのだ。

しかし、ともかくロンドンにはロンドン独特のフラワーアレンジメントが発達しているといえるわけで、専門の教師もかなりいるらしいし、展覧会を見ても日本と同じように、奥さんや、娘さんが習ったいけ方でこしらえたものを発表してたのしむところまできているということに興味が感じられた。

しかし数百の作品をならべた展覧会もタイクツきわまるもので幼稚だというよりしようのないものだった。

スペインにもバラの審査がてら出かけた(*パリでもバラの審査員として招かれていた)のだが、マドリッドあたりでも実に花屋の少いところで、一番目貫きの通りというのを歩いてみたが、花屋はついに一軒しか見当らなかった。

それくらい花屋のないところだからいけばなの風習が発展しているはずはないわけだ。

花はないがスペインはどうも美男美女の多いところだとおもった。大抵の男が皆ホセみたいで、女に皆カルメンのようなといった感じ。

大体目つきがすごく立派で眉毛が濃くってまず彫刻的な情熱的な顔だらけなのだ。

ハンペンみたいな、お豆腐みたいなふわっとした顔じゃない。

スペインで残念なことは、闘牛を見て来なかったことだ。どうしてかというと、マドリッドで年間を通じてこの闘牛がないという週間に行っちゃったからだ。

草闘牛というかどうか知らないが公式のでない素人のやる闘牛でもいいから見たいと言ったが、それさえこの週間はない。マドリッドで闘牛を見ることが出来なかったという人はめったにないだろう。

なんだかスペインは非常に貧富の差みたいなものが極端なような気がした。表の本通はすばらしいビルディングが林立しているが、その裏側は崩れかかったようなきたない民家が寂しく立ち連なっている。

全体からうけるものが健康なものを求めるより刹那的に興奮しようとする風がさかんな国だという感じがいろいろの点にあらわれているようだ。

イタリアなど

イタリアでは、ベニス、ローマなどを特に注意してまわったのだが、なかなかいいところで好きになれるものが多かった。

わたしはイタリアという国は東西合併国だと思った。東洋と西洋のあいのこみたいな感じで、そういう点からもわれわれに非常に興味を感じさせ、愛着を持たせ、理解されるのではなかろうか。

やはり風情なんてものを愛するような感じがあって、風貌その他東洋と西洋の合作という感じがいろいろなものに出ている。食物でもそんな気がした。

イタリアが重ねて行きたいと思う国の一つで、ここには花屋は実にたくさんあった。街角にも随分花屋が出ていて、通行人がよく花を買っている。

人に贈るのか、持って帰るのか、とにかく花を家庭生活の中に取り入れるということは相当盛んな処なのだ。

多様多彩、非常に変化のあるいいところで、新しい芸術もえらい勢いで発展している。

パリ同様というかむしろパリ以上にアバン・ギャルド精神というものがイタリアには強くまき起っている。

つまり、ヨーロッパ随一の古い都というものが、そういう反対のものを生もうとする力を旺盛にさせるんだろう。彫刻でも絵画でもパリと競い合うようなものが相当ある。

その点でも私たちの友だちは多いということになるわけだ。(以下略)

人間の故郷

ヨーロッパ旅行といっても三ヵ月足らずだからたいしたこともないのだが、しかしだから印象が鮮かなところもあるかもしれない。わたしは前にアメリカへ行ったけれども、アメリカへ行ったときは随分珍らしいことがたくさんあって、斬新だとか、奇抜だとか、厖大であるとか、大胆であるとか、そんな言葉で現わすようなことにたくさん遭遇して、なるほどこれは外国だ、日本とは違うなあという感じがした。

ところが今度ヨーロッパを回って見ると、外国へ来たという実感があまり強くなかった。これはちょっと不思議だと思った。どういう感じかというと、ともかく故郷のような感じがする。自分の故郷にはじめて来たような感じがして、アメリカへ行ったときとはそこが随分違うのだ。

それでまた日本へ帰って来て東京や大阪を歩いてみると今度は外国に来たような感じがする。なんて妙なんだろう。帰ってから段々日が経つとなおこの国が外国のような気がして、ヨーロッパが故郷のような気がする。むろんわたしは絶対に純粋な日本人なのに。

ヨーロッパというところは、決してよそから来たなという顔つきで見る人がいないということもおもしろかった。前からお前はいたなという感じなのだ。パリは古い都だからそういう感じがするんだなと思っていたんだけれども、スペインへ行っても、イギリスへ行っても、イタリアへ行っても、ドイツへ行っても、スイスへ行っても少しも調子が変らない。ヨーロッパ全体が一つのそういう味わいによって統一されている。これは行ったことのある人ならきっとこの考え方に共鳴するとおもうのだがどうだろう。

故郷なのだヨーロッパは。つまり人間の故郷なのだろう。それだから具合がいいわけで、日本から行った人がなかなか帰りたがらない、一度行った者はまた行きたがる。これは故郷だからだと思うことにしたい。

ヨーロッパというところは人種的な差別をしない。黄色いのも、黒いのも、白いのも、いろいろまじっているけれども、それらが一緒に和合して、あるいは、お互いに邪魔をしないでうまく統一されている。

パリにいる日本の人とこの話をしてみたのだが、私もそう思うという人ばかりだった。来た日から昔からいるような気がするという。今日ゆっくり反省してみても、やっぱりそういうところがある。

アメリカでは、日本人が来たといって、向うも珍らしがって別扱いにするのだが、ヨーロッパではそういうところはなかった。それはいいのだがともかくこまるのは、日本へ帰って来ると外国へ来たような気がするというそのことだ。

短い言葉で表現することはむずかしいんだが、何か原因はあるにちがいない。日本人がヨーロッパの方を故郷に感じて、東京や大阪なんかを外国に感ずるということは、何かあるにちがいない。一応これはアメリカ的とか、植民地的とかいわねばなるまいが、そう簡単なものばかりでもなさそうだ。

いけばなの処女地

アメリカの方へは日本からいけばなのために出かけるという人もちょいちょいあるのだが、いけばなで日本から本式にパリなどへ出かけたという例はない。アメリカの場合は古くから向うへ行ってあちらで日本のいけばなの先生で立派に一家を成したという婦人もあるくらいで、アメリカでは各地でフラワー・ショーというものがさかんに行われていて、それはいけばなだけじゃあないけれども、花というより植物に関する一切の仕事を組み合せたものの発表会が盛んに開かれている。

そこ(*アメリカ)では日本のいけばな調を取入れるのがいまや大流行なのだ。いちばん人気のあるのが、ジャパニーズ・スタイルなのだ。

私はこの前ニューヨークのフラワー・ショーの審査に呼ばれたのだが、実に日本調がはやっていて、たとえば、お城の石垣みたいなものをこしらえて、ちょっと松の枝を傾けながら出して、丸橋忠弥でも出て来そうなお濠のマネなどをやったり、舞妓の姿に花をならべて日傘なんかをつきさして、そこに柳みたいなのを入れたりして、日本での思い出といった題でつくる。

つまり異国的な珍らしいスタイルを持ったものが一等になってしまう。しかしこれは映画で「何とか門」というような古典ものが必ずほめられるという場合とは少しちがっているといいたい。映画だからいいのだが、あんなかっこうは今の日本ではだれもやっていないのに、あれを見た外国人達は、日本とは不思議な国だ、チョンマゲを結っているというのでよろこばれたりしてしまう。

パリヘ行ったときにある新聞社でエレベーターに乗って、あまり入口が小さいので、妙だと言うと、あなたの国ではエレベーターというものはないんだろうと言う。つまり私が日本にいるときは、刀でも腰に差して歩いていると思っているらしい。

パリのエレベーターは階段の間へあとから無理にこしらえたから極めて狭まくてまるで犬小屋みたいで、二人か三人やっと乗れるというのが多い。外の見えるように鉄サクで出来ていて、ちょうど動物がオリに入っているような工合になる。だからおかしいから笑ったのに、はじめて乗ってこわがっていると思ったらしい。

映画のせいもあって、ジャポネというのはまったく不思議だということになっている。妙な服装をしてすぐ人を殺したり抱きついたり、そんなことばかりしているというふうに思われている面がある。

それだからニューヨークのいけばなの展覧会でも日本調と称してそういう特異的なものを出そうとする。われわれから見たら非常に幼稚な、次元の低い発想によるものなのだが、それが実に多かった。

ほかの仕事だと、必ず外国に手本を求めなければならない。日本ではあらゆる仕事が他の国から輸入されている。芸術の部類でもそうなのだ。

世の中のことほとんどが一応向うへ行って来たということが裏付になり信用になる。こちらでは訳のわからぬものでも、向うにはあるんだといえば、よろしいということになる。

そういう特殊な状態だから何でも向うへ行ってこなきゃだめだということになる。そのもっともいい例として、わたしがパリで一番たくさん会ったのは洋裁の先生だ。おや日本人だなと思うと、何々ドレスの誰というようなことになる。

とにかく、ああいう向うが本場のものは、何かしら手本やネタを見つけに行かなくちゃどうにもならないのだろう。

そういう点でいけばなだけは随分違うわけだ。いけばなに関する限りまあヨーロッパは処女地なのだ。

イギリスでは、ロンドンにナショナル・フラワー・アレンジメント・ソサエティというのがあって、その会長のミセス・コーというのが草月の師範で、たまたまロンドンで発表会をやっていた。なかなか盛んなもので、三百人ぐらいの門下が出品していて、そこでぜひ審査をしてくれというので、どれがいい、これがいけないということをやってみせたのが、いろんな点で万事上手に教育がされていて、珍らしがられるからもあるだろうが、かなり繁昌している状態だった。

いけばな以外のことは向うから持って来る。洋行しなければだめだ。ところがいけばなならば日本へ洋行しなければだめなんだということになる。ロンドンのミセス・コーにしても、その主人が日本で銀行の支店長をしている間、七年間日本にいて研究したのだった。

いけばなだけは本場がこっちで、われわれはほかの芸術などのように洋行して入門するというようなところが残念ながらないわけだ。日本人は人がいいからなんでも向うから帰って来ればほめることになっているのだが、それがいけばなだけに利用出来ないというわけだ。

ジョッフェさんのこと

パリでは、蒼風個展をバガテル宮殿ですることになった。そしてバラの展覧会と一緒にやってくれ、それの応援協力はすべてパリの市が主催であって、監督するのはバガテル公園管理人ジョッフェさんだという。ジョッフェさんというのは大した人物だった。公園の管理人といっても向うでは大臣級らしい。なにしろ公園が一番大切な場所なんだから。

というのは、パリの人たちは公園で暮しているようなもので、また公園も東京の日比谷公園みたいな貧弱なものじゃあない。公園はいつでもすべてに大努力をはらって人たちの来るのを待っている。またパリ人は暇があればかならず公園に行くのだ。

石の暗い家の中で寝起きをし、あるいは働いているから、暇がとれたら日光にふれたい、自然の空気を吸いたいというのは生理的、本能的欲求だろう。だから皆とにかく出かけて行く。家内中そろって小型の自動車に一杯詰まって、屋根の上に乳母車まで乗せて。そういうのが行列になって森へ森へと行く。その森の総監督なのだ、そのジョッフェという人は。

とにかくジョッフェさんはいけばなの理解者で、よく来てくれた、あなたの望みは何でもかなえて上げるから好きにおやんなさいというのだ。

本当に解ってくれるのかなと思っていろいろ難題を出してみるのだが、全部OKで、わたしの仕事をするのにはこういうものが要るんだけれども、花屋に行ってもそんなものはないんだが、じかに切ってもいいかというと、もちろんよろしいという。どこへでも案内してくれる。

普通、ヨーロッパのいけばなというのは、ただ草花の枝を壺あるいは花瓶にさす、つまり根元を水の中につけておくだけなんだ。絶対に切らない。だからおかしかったのは、どこの家庭でも花鋏というものはない。鋏を貸してくれというと布を切る鋏、あるいは治療に使う鋏を出す。それしかないのだ。日本の家庭で花鋏のない家庭は一軒もない。向うでは、どこへ行ってもそれがない。

花を買って来る、または人からもらう、そうして挿す。しかし切らずにそのまま花瓶に挿す。だから鋏の必要はないわけで、かっこうも何もとらない。そこで花の茎は長いほどありがたいというわけで、長い方が大きい形にいけられるというのだろう。グラジオラスでも、バラなんかでも非常に背が高い。長さで値段が違って来る。

ジョッフェさんに、いろいろの花や木ののぞみをいうと、何でも心配なく切りなさいという。私は生きてる木は切らなくていいから枯れてる大木を切らせてくれと言ったら、死んだものをもう一ペん使ってくれるなんて、それはうれしいことだという。

向うでは、樵夫、木挽というのがバガテル公園だけでも六十人ほど置いてあるのだそうだ。毎日森を歩いて、ちょっと枯れているのを見つけても切ってしまう。どこへ行っても枯枝のない森が自慢なのだ。つまり不精たらしく枯枝を残しておいてはいけないということなんだ。切っちゃ捨て、切っちゃ捨てる。こっちはそれがほしいというのだから、向うは恐れ入ったわけだ。

それから邪魔になっている根っこはないかと言うと、ぜひお使い下さいという。向うではどうでもいいものをほしがっているのだから話はすらすら進むわけだ。立派なトラックをつけてくれて、木挽を三人とその指揮者というか隊長のブギヨンさんという人のいいおやじさんを貸してくれた。この木挽の隊長というのが。もう十四年とか十五年とかその仕事ばかりしているという、それが家来を連れてついて来る。

これと思うのを探すんだけれども、枯木を始終整理しているからなかなかないわけで、相当やっかいなのだ。しかし隊長だけあって、だいたいどこへ行けばあるということを知っている。つまりどの辺はまだ手入をしてないということを知っているから、そこへ行くとなるほど大きな立枯れのぼく(*ぼくに傍点)があるし、掘ればいい切り株や根っこもある。

花の方は植物園にあるものでもよし、市の指定の花屋のものなら何を使ってもいいというので、これまた非常に都合よく使うことが出来た。

パリらしさ

バガテル宮殿というのは、ふだん使っていない古い建物である。もっともパリでは新しい建物はめったにないが、昔どの帝王かのお妾さんが住んでいたという、つまり独特の離宮なのだ。昔の帝王はそういう隠れ家を方々に作ったものらしく、そのうちの一軒というわけなのだ。

なかなかしゃれた建築なのだが平素使っていないから汚い。それでこれをすっかり修繕するからという。壊れたガラスを入れる、壁を塗りかえる、床を洗う、見違えるようにきれいになった。

ただ、十八世紀の建物がモダンであるはずはないわけで、それがこっちの仕事に理想的とはいえないのだ。ところが、パリ中探してもモダンな建築は一軒もないというくらいのもので、これは新築しないのかというとそうじゃない。するけれど古く見せるように作るんで、周囲との調和を壊すようなものは建てさせないようだ。

かのエッフェル塔なんてものも一番古いスタイルの一つだろう。ちょうど日本の火の見櫓みたいなもの。ちょっと田舎の町へ行くと鉄で出来た火の見櫓がある。あれの何百倍かのものと思えばいい。その古色蒼然たるスタイルのあの塔が、どこから見ても、何の上にでも伸び上ってそれがいともしっくりと似合っている。かりにこれをコルビジエが彼らしい新しい形の塔でも建てたとしたらどこから顔が見えても不釣合なものになり、パリの邪魔になるだけだろう。それほどパリというところは昔ながらの骨董的な美しさを守ってそれを持続させている。

ネオンサインの色さえ国で制限しているというから、どぎつい色は全然見られない。日本の浅草級のモンマルトルあたりへ行くと少しはあるが、シャンゼリゼの通りなんかは強い色は絶対に使わせない。いくらネオンをつけても、先ず古風な、優美な、上品なという感じ。決して釣合を壊すようなものは許さないんだ。

建築にもそういうスタイルの制限があるらしい。だから新味を出そうとすると、外はそのままにしておいて、家の中だけニュー・スタイルにする以外に方法はないわけだ。そこへ行くとイタリアなどでは市内に新しい建築がどんどん出来て、新しい建築雑誌の実物が並んでいるようでおもしろかった。特に新しいスタイルをしているのは主にアパートのようだった。

パリはなかなかそんな点ではうるさいところで、ほんの少しは新しい形のアパートが建てられていたがすっと中心をはなれた郊外なのだ。バガテル宮殿が古くさいのは当たり前で、わたしが会場デスプレーの図を書いて、ベニヤ板を張ってくれと言うと、そればかりはかんべんしてくれという。なるほど少しあとで私も反省したが、そういうものは似合わないし無理なことだった。

さすが雰囲気はやっぱり宮殿らしい雄大さがある。沢山テーブルをならべてこの上にいけてくれという。どの部屋にも大きな鏡があって、金ピカピカの額縁が飾ってある。だから二、三百年後戻りしなくちゃいけないというところだ。

ともかくユイショある建物はどれでも、そういうスタイルしかないのだ。そこから世界の新しい流行が生れるのだからおもしろい。その古さと新しさとが積極的に両立している。

だいたい新しいものはパリでは考案するだけで、外国ではやらせているといった観があった。自分の国では作るだけ、輸出するだけといった感じだ。

だからたとえばパリの女の人にしてもいわゆるパリ・モードを見せびらかしていない。たいてい黒装束で若い人もお婆さんと同じような色のものを身につけて落付いたかっこうをしている。それを日本という国は逸早く何が何でも買入れてしまう。だからひにくめくのが、日本が逆に外国だといいたくなるのかも知れない。

東京へ帰ってくるとはじめてパリ・モードが見られるなんてまったく妙な話といわねばならない。パリでも赤とか何とか明るい強烈な色やハデながらを身につけているのはだいたいエトランゼで、パリの人じゃないということだ。つまりその古さがある故に新しいものが生れるのだろう。古さを征服するというか超えているというか、そういう新しさだから信用があるんじゃないだろうか。

アメリカの生んだ新しさとは違う。パリの新しさだという妙な信用、裏付がある。これはちょうど日本の京都あたりに妙に進歩的な性格があるのと同じようなものかもしれない。ああいうところに住んでいるからなおさら新しいものへの憧れが強く、何となく似合わないような京都らしくない新しいものが生まれるといった逆の状態をつくり出すのだろう。そういうようなところがパリにもあるようだ。

芸術でもアバン・ギャルド芸術というものはパリからどんどん生まれて来て、それがクラシックと両立しているということ、あの大きな遺産、これを前にして、自分はどう乗越えようか、よほど新しいものを作らなきゃ乗越えられないというそれがたくましい力を湧かすんじゃないのだろうか。

パリでは模倣したものは尊敬されない。必ず各自の天分を生かしたものを尊敬する。それだからわれわれのいけばななんかを見るときにも、一度も見たことがないとか見馴れていないとかいうことで侮辱的であったり、負けおしみ的であるような態度を取らない。

むしろそういうものには、一応敬意を表する習慣とでもいうようなものがある。だから、おそらくパリで一番威張っているのは芸術家なのだ。また芸術家は非常な自信をもってたとえば貧乏などを少しも遠慮しない、そのためでもあるのだろうが全部みなりがそまつでむしろ薄汚いくらいなのだ。決してパリッとしたワイシャツなんか着ていない。それでもどんな着飾った人の中へでも芸術家だけは平気で出られるようで、芸術家というものは創造の王者であるということによって尊敬されている。

だから私の展覧会を見に来た芸術家達にしてもちょっと工場の職工さんかとも見えるようなかっこうをしていた。たとえば一流の美術雑誌でさかんに紹介され、ピカソの後を追う大家などといわれ、いま世界的に有名になりつつある画家のアトランという人にしてもそうだ。

そしてわたしはその人と展覧会が機会で心易くなれたので、遊びに行ってみたのだが、アトリエに行くには、私のような目方の重い身体じゃ上りにくいような古いガタついた細長い妙な階段を綱につかまって登ってゆかなくちゃならない。その奇々怪々な感じのするうすぎたない屋根裏でそこに猫とやさしい奥さんとがいた。薄暗い部屋、ちっとも明るくない。その中で彼のあの強い快活な絵は生まれているのだ。

他のことに少しも気兼ねしないで、堂々と自分を丸出しにして暮してゆけるところがパリなのだ。

またこういう例もある。世界的キャメラマンといわれているカルティエ・ブレッソン、あるいはドアノというような人が私の展覧会の作品を写したのだが、彼らにしても黙っていたらどこかそこらの一寸した写真屋さんかと思うような気軽さでまことに素朴だった。

そういう点ではパリというところはちっとも虚飾を必要としない国なんだ。それで尊敬は十分与えられる。すべてに人間を尊重するということが根本になっているからだろう。

人間の力というものに対してお互いが尊敬し合う。祖先の作ったものに対して敬意を評し、なおこれを超えるようなものを作る人を期待しているのである。

そういう国だから芸術が伸びるのではないだろうか。そして生れるのじゃないだろうか。

いけばなとイケパチ

バガテル宮殿でわたしの展覧会をするのに壁を塗り加えるという。天井はえらく高く、ステンドグラスはところどころ壊れている。それを直すという。

出来上るまでは花を生けたくても生けられない。前日の朝だのにまだ修理や塗り変えをやっている。あした見せるんだよ、どうか早くしてほしいねと言うといけばなのことをまるでしらないから、あしたやってはまにあわないか、と言う。

いろいろこしらえるんだからちょいとはいかない、かなりひまがいるんだと、やっと半日詰めてもらって、前の日の午後に仕上げをしてもらった。

そうしたら、その宮殿たるや驚くなかれ、電灯がつかない。昼しか使わないのだと言う。むかし帝王がお使いになっているころは電灯じゃなかったんだろうがこれではどうにもしようがない。何かほのあかりでやっていたんだろう、しかし天然の光線が美しく利用されている。

電灯の設備がないために日が暮れればやっちゃいられない。懐中電灯でやるより仕方がない。あしたはもう人が来るというのだからなんともかんとも忙しかった。

そういう理解の足りないところでやったのだが、見せたらびっくりしちゃって、なるほどこれじゃ大変だ。入場料は五十フランだが随分人は多勢来た。一番多い日は五千人とアメリカのタイムス誌が取り上げてその模様を報道していたが、実にうれしかった。

団体も来たし、学生達が熱心に写生をする。ハズバンドを連れて来て奥さんが手伝って写真を撮るのだ。発表した作品は、大は一丈五尺ぐらいあった。

一番大きなキャタツの上に乗ってやっと先端に手が届くような大物や、チビは徳利にゴムの葉を一枚、プラタナスの葉を一枚、それを腹合せにしてさしただけで、わずかニ枚の葉なのだ。これがなかなか物を言って美術家が来て特殊な興味をもって、めずらしかったのはむしろこの方だったようだ。

ゴムの葉のツヤツヤした肉の厚い板みたいな葉っぱを表向きで立て、プラタナスの非常に薄っぺらな葉脈のきれいに浮き出ているのを裏向きに貼りつけるように組み合せた。濃い緑のところに白っぽい緑が貼りついている。両方で引立てあう。ゴムとプラタナスの二枚の葉、そういうものをあらためて造形品として見たことがないわけで、これは二週間の会期中最後まで出品しておいた。

そういうふうに性質の上でも形の上でもなるべく幅広く見てもらうようにした。大体向うでは、たいていの家庭に花鋏といったものがないくらいだから植物を加工してながめるという仕事は知らないのだ。

花を喜び、花を飾り、花がなければいられないということはわれわれと同じだが、もう一つ、それを自分の感情や感覚の現れとして作品にこしらえて楽しむということがない。

花を飾るのには、おもに植木鉢のまま飾っているわけで、窓にずらっと植木鉢が並んでいる。どこの家も季節の花が並んでいる。わたしの行っている間はちょうどゼラニウムのシーズンだったかヨーロッパ中ゼラニウムだらけ。どこの窓でもゼラニウムだらけ。蔓バラとかペチュニヤそんなものもあった。

窓に花を並べることは、石造りの冷い暗い感じの建築に潤いを与える効果がある。

部屋の中からも通りからも両方から見える窓にきれいな植木鉢を飾るということはとても具合がいい。

たいていの人が庭を持たないから植木鉢を置くところは窓しかない。だから日本などでは見られない窓のふちの寸法に合わせたいろいろの形の植木鉢が出来ている。

しかし鉢では気がすまなくて花を切っていろいろなものをこしらえる仕事、つまり造型する喜びを花にプラスしたのは日本人なのだ。

一つの芸術として、人間のこしらえるものとして発達させたのは世界で日本人が最も早く、そしていまぼつぼつ世界に影響を与えつつあるわけだ。

向うではこしらえる喜びを知らないのであってわたしはそれをいけばなといわないでいけ鉢と言う事にした。

みな草花で日本の盆栽みたいなものじゃない。いけ鉢というわけは、たとえばバス、電車の停留所などには、非常に大きな石でこしらえた壺型のしゃれたものがやたらに置いてある。その壷の中に草花の鉢がたくさん詰めてあって、遠くから見ると壺の中にいけてあるように見える。そのしゃれた石の壺なんか日本だったらとられそうなものだが鉢を持って行く人なんてないらしい。

イタリアなどは泥棒が多いから気をつけなさいなどと言われ行ったのだが、わたしの廻ったところにはどうも泥棒らしいものは見られなかったし、別に迷惑もしなかった。何も持っていないと見られたのかもしれないが。