フラワーデコレーター 永島四郎の著作 『花のデザイン』 緒言ほか

*****************************

はしがき

古い話である。大正十年、私は新宿の東洋園芸株式会社に入社した。当時の調査では東京で電話を持っているレストラン、つまり花を使いそうな店は、たった四十軒たらずだった。そのレストランに働きかけて、東京駅前に新築された、海上ビルディングの八階の中央亭を、新たに得意にもった。三田の東洋軒にも仕事に行った。ここでは時間がせまり。ボーイ達にいじめられ、さんざんな目にあった記憶がある。

現在日本唯一の、千葉大学園芸学部にも、花卉園芸学の講座はあっても、栽培方面のみで、花卉装飾の講座はない。当時の千葉高等園芸学校で、恩師、林脩己(*正しくは「已」)先生から、観賞植物の講義をきいた。先生は英国のキュー・ガーデンで学ばれた花卉栽培の専門家で装飾は専門外であられたが、花卉装飾という部門のあること、そして、今後この方面の研究の重要性について教えられた。私がかねての造園学志望を変えて、花卉装飾に決断したのは、実にこの林先生の導きによったものであり、また東洋園芸会社に入社したのも、先生の推薦によってであった。しかし実際には、花東一つまとめることもできないし、学ぶに師もなく、たよるべき書もなく、東洋園芸での一日一日は、不安と苦しみの連続であった。外国大使館からの大きな注文があっても、それに応ずる力も自信もなく、また帝国ホテルがライトの設計で新館が落成した時も、アーケードにフロリストを設置するについて、日本郵船の船客課(*兄、義治氏は船客課長)をとおして話があったが、折角のこの機会も、みすみすみおくってしまわねばならなかった。このようなことから、私は渡米の決断をしたのである。

当時、すでに花は欧米では、生活必需品といわれていた。しかし、なんと言っても贅沢品といえば贅沢品である。花卉装飾は富の裏づけが必要だから、他の芸術、たとえば絵画、彫刻などと異って、欧洲に発達しないで、富裕なアメリカに発達したのだと思う。

私は渡米して、何よりもアメリカの大きな花の消費に驚いた。当時ハリウッドは、映画都市としてスタートして十年あまり、いよいよ堅実な発展途上にあった。その頃オークランド市郊外のサンレアンドロ地方の日本人のカーネーショングロワーが、ハリウッド市の消費に対して、皆きそってローズ栽培に転向する騒ぎがあった。私はたとえ流行がローズに移ったとしても、カーネーションの必要性を説いて、一、二のグロワーに、その転向を思いとまらせたが、二、三年後になって、私の主張の誤りでなかったことが証明された。花の流行性という問題についての一例として、ここに書きとどめることにした。

渡米の翌日から、私は街に出ては、いたるところのフロリストの前に立って、そのの飾り窓に見入った。オークランド市のあるフロリストの窓でみた、ボンボンジニアのバスケットから受けた感銘は、今でも忘れない。古典的なその色調は、故国のなつかしい錦絵の色調と、相通ずるものがあると思った。

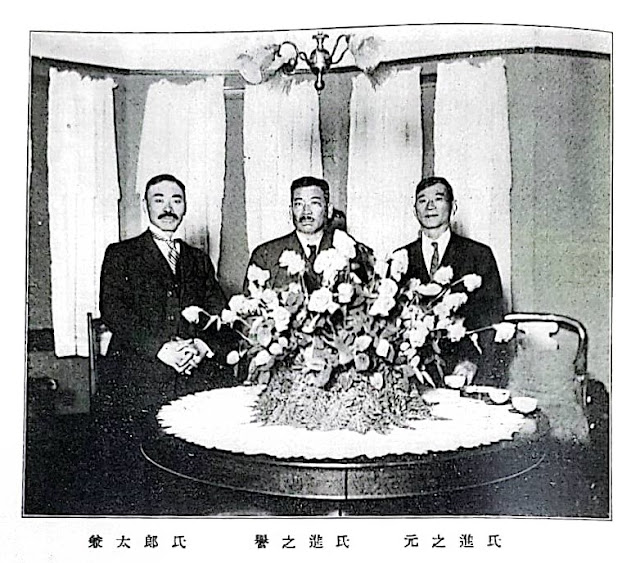

私があらゆる面で、最も多く学んだサンフランシスコは、落着いたよい都市だ。スペイン領時代からの、古都といえば古都だ。この街は、露天商は許可しないが。花の露店だけは許している。私は幾多の革麗なフロリストの窓にたって、時のうつるのを忘れた。列べられたさまざまの作品から、言いがたいその色調とデザインを、頭にしみこませた。そして日本郵船の、サンフランシスコ初代支店長中瀬精一氏の懇篤な手びきで、時のサンフランシスコ市長ローシイ氏に紹介され、同氏経営のフロリスト・ペリカノローシイで、フランク・サチエル氏の指導を受けることが出来たのは、私の生涯忘れることの出来ないよろこびであった。

私は渡米して、西洋の花卉装飾を学ぶには、身についた日本的洋風花卉装飾をまず払拭しなければ、完全な模倣は、出来ないことを悟った。しかし単なる模倣に終るのでは意味はない。学んだものにさらに東洋人としての自己を表現し得て、はじめて完成に近づくものであると信ずる。これは仏蘭西に学ぷ多くの洋画家の行く道でもあるように思う。全ての芸術は模倣からはじまる。そして模倣から出て、自己の芸術を樹立することだ。

ながい乾燥季がすぎて雨季となり、降誕節もすぎて一月ともなれば、カリホルニアはもう春が近い。澄んだ空の碧に答えるように、ミモザが黄色に咲き、ロビンが鳴く。アモンドは、アイボリーホワイトにかたまって咲く。私はアモンドの花を梅になぞらえて、遠く日本をしのんだものだ。バークレーに梅があるときいて、ある日曜の午後、ドワイトウェイの坂を登って行ったこともあった。こんなに恋しく思った白梅も、ひさびさに日本に帰ってみると、ただ灰色に、ひどく貧乏くさく見えるのだった(*歌集にある)。十年ぶりに接する日本の自然は。暗くわびしかった。そして、年をへるにしたがって、いつかまた、わび、さびの境地がなつかしく、鋏を持って、床の間の前に坐って、茶花に心をかたむける日があるようになった。私の拙いこの作品集は、このような、言いがたい心境のなかに生れた作品を集めたもので、帰朝後間もない頃のものから、現在の作品におよんでいる。

帰朝後、私の仕事の最初のそして最大の理解者は、前中央公論社社長嶋中雄作氏であった。時あたかも同社の五十周年にあたり、記念文化事業の一つとして花の店を開設することになり、銀座に、時の最尖端のフロリスト「婦人公論花の店」が開かれた。

福岡の二川(ふたかわ)や、鹿児島の苗代川の水がめ、大分の小鹿田(おんだ)の茶壷、丹波の立杭なども、ながい外国生活の後の私の心を新しくとらえた。これらの民芸陶器を花器として、これに花を盛り、新しい感覚を表現しようと努力した。銀一色の単調であったバスケットに、新しい造形と色彩を与え、リボンの改良に手をそめはじめたのもこの頃からであった。

今この小著を上梓するにあたって、林先生と次兄の畏友中瀬精一氏、アンヂェロ・ローシイ氏、並びに嶋中雄作氏の在天の霊に、私は天を仰いで、新たなる感謝の誠を捧げる。

一氏、アンヂェロ・ローシイ氏、並びに嶋中雄作氏の在天の霊に、私は天を仰いで、新たなる感謝の誠を捧げる。

日本の活花と西洋の花卉装飾

西洋の花卉装飾家達、主としてアメリカのデコレーター達は、早くから日本の活花に眼をつけた。日本の活花のどこに眼をつけたかと言えば、主として古流の持つ、流麗な線に目をつけたのである。これはさすがだと私は思う。たしかに日本の活花は、形に於て、形式に於て最もすぐれ、世界にほこるにたる挿花芸術である。この線の美しさに、彼らが目をとめたということは、日本の浮世絵、錦絵が仏闡西の画家達によって、あの繊細な線の美しさを見いだされたのと、好一対の話と私は興味深く思う。

敗戦の後、進駐のアメリカ軍高級将校夫人達の、熱心な活花の稽古やそれらの人達の帰米後の宣伝などによって、日本の活花はアメリカで非常に有名になった。しかしこれよりさき、戦前すでに専門家に着眼され、摂取されていたことは、前に述べたとおりである。そうして私達が、爆弾から逃げまわっている間に。彼らは一つの型を作りつつあったのである。写真等でそれらの作品をみると、日本の活花の影響が、ありありと見られて、私には極めて興味深く感じられる。

さて日本の活花は、形式美に於てすぐれたものを持っているが、色彩の点では、はるかに彼らにおよばない。かつての日本の活花は色彩にはあまり重きをおかなかった。牡丹を活けても、わずかに色をきった蕾を賞美した。燕子花(かきつばた)を活けても、必ず蕾を多く用いて、あでやかな花をさみしくあつかった。文学では散る花のあわれをうたったが。華道では牡丹の花のくずれんとする風情を、表現しようとはしなかった。

戦後の日本は、あらゆる面に於てめざましい変化をしめした。日本婦人の服装は、かつての地味な控え目な色調が、派手なあかるい色に変り、しかもそれが、よく身につくようになった。これは戦時中、黒や紺がすりのモンペをきせられていた婦人達の、無意識の反動もあったろう。進駐軍からうけるしげきもあったろう。しかし何よりも新憲法のもとに、婦人の位置の確立されたことと、精神の安定から来るほがらかさによると、私は思う。ともあれこういう時勢の中で、日本華道は一、二の革新的な家元によって、新興活花を展示した。それは一言にしていえば、従来の活花に、色彩的感覚を増し加えたものといって、さしつかえないと思う。ここで私は日本の活花が、西洋の花卉装飾から受けた影響の二、三を述べることにする。

明治期以後、東西の交流がしげくなるにつれて、多くの園芸植物が渡来した。アスパラガス・プルモーサス・ナナスのたしかな渡来年月は不明であるが、これも後年渡来したカーネーションには、必ずこのアスパラガスがそえられた。このアスパラガスほど、日本のさし花に影響したものはないだろう。アスパラガスは、西洋種の花には調和のよしあしなく、必ずといってよいほどあしらわれた。今日でもなおカトレヤのコサージに、このアスパラガスをそえているのをしばしば見受ける。

花屋や、活花をする人達の間で用いる言葉に、葉ものという語がある。この言葉の語源は、西洋の花卉装飾のグリーンから来ていることは明らかである。日本の活花では、菊には菊の葉を用いるのであって、他の植物の葉のみをとって、これにあしらうということはしなかった。一枚のハツ手の葉に、君子蘭の花首を短く活けるという手法は、以前はなかったものである。これは西洋の花卉装飾の一手法であって、花は花、葉は葉という考え方の影響である。また戦後、日本の活花のある流派で、マスという手法を用いるようになった。一九三三、四年頃、アメリカでこの手法によるフラワーバスケットが流行し、その一つの型を、私は帰朝第一作のフラワーバスケットに用いた。その写真はこの作品集におさめてある。このマスという手法は、色彩的に花をあつかう以上、当然到達すべき手法なのである。この手法も以上のように、西洋の花卉装飾の影響だといってよいと思う。

戦後日本の活花界で、木や草の葉を染めたり、木の枝の皮をむいて、これをさまざまの色にペイントしたりして用いることが流行している。花を色彩的に、花を色として取扱う以上、花にないさまざまな色が必要となる。この手法も西洋の花卉装飾では、すでに古くから用いているものだ。私などもアメリカで、あまり上等でないバーの装飾などに、ドギツイこの手法を手伝わされて、閉口したことがある。また、四方見という手法がある。これはパーラーの卓上、あるいは食卓に花を飾る場合、さした花に裏があってはいけない。つまり四方から見られるようにささなければならない。これなども西洋花卉装飾の、最大な影響であると思う。

今後は交通機関の発達にともない東西の交流は、ますますしげくなって、彼我の影響はとどまらぬことと思う。これはまことによろこばしいことである。

花卉栽培と装飾

私は花卉園芸学を、花卉栽培理論と栽培法だけにかたよせて、実際に大切な消費への段階にある花卉装飾を、軽く扱っている傾向が、わが国の花卉園芸界にあるらしいことを、遺憾に思うものである。

私はカリホルニアの花卉園芸をみて、その強大な発展ぶりに驚き、つぶさにその内容をみて会得するところがあった。それは花卉園芸は、花卉栽培と、花卉装飾との二部門に分類し、この二つの部門が丁度よいバランスに保たれていなければならない、ということである。栽培だけが進歩しても、装飾の方が栽培の進歩にともなわなければ、折角進歩した栽培家によって作り出されたすぐれた作物も、装飾技術の拙劣なために、その価値が発揚されないことになる。この二つの関係は、以上の場合の反対、即ち装飾の方が非常に進歩して、栽培の方がこれに比べて劣っているという場合を想像してみると、実際にはむしろこの場合の方が、前の場合よりもよいようである。

いずれにせよ、この両者の関係はほどよいバランスをもって、たがいに相より相助けて、はじめて正統な発展をすることが出来るものだと思う。私は日本の花卉園芸界の、栽培と装飾との関係が、あまりに不均衡であるのに驚いた。栽培技術の点では、公平な目でみて、たしかにあるものは世界的水準に達しているし、またあるものは世界的水準をぬいているものさえある。しかも装飾面では、栽培面に比べてはるかに劣る状態である。二つの関係が、このように不均衡である以上、花卉園芸は片輪の発展をするほかなく、決して正統の発展はとげられないのである。言葉をかえていえば、花卉装飾は、花卉栽培家によって栽培された花卉を、さまざまにアレンジして消費の側に渡す仕事である。栽培されたものをそのまま消費者に渡すということは、つまり製糸家が生糸を生糸のまま売るのと同様であって、織物という美しい製品にして、より高価に売ることをせず、原料を売るのと全く同じである。

徳川時代、既にすぐれた幾多の花卉が、改良栽培されていた歴史はあるが、わが国の近代花卉園芸は明治期に発し、大正期に入って漸く非常な発展をとげたもので、一般文化の進展に比べて不均衡である原因は、いまだ日の浅いことに起因するものと思われる。

花の消費の量をみれば、その都市の文化の程度を知ることが出来るという。この意味でその都市の文化の程度を知るには、その町の花屋を見ればわかるとさえいわれている。観光国家の立場からも、花卉園芸の荷担する面は、今後ますます拡張されなければならない。花卉園芸の正統な発展を切望する者は、私のみではないと思う。

花卉装飾

花卉装飾とは花を素材にして装飾する仕事で、胸飾りや、髪飾りのような小さなことから、室内に木立を作ったり、花壇をしつらえたり、噴水を置いたりして、造園家のやるような仕事をしたり、宮廷や教会堂を飾ったり、花嫁の花東、結婚式の祭壇、披露宴の食卓装飾、ハネムーンのゴーイングアウェーコサージの製作、産院に贈る乳母車や揺籠の製作などが挙げられるが、食卓装飾にも大小さまざま、いろいろの場合があって、外国の皇帝、首相、大公使の歓送迎の晩餐の食卓装飾ともなれば、一国の運命にも関連する仕事であるから、かりそめならない心地がする。

人は生れて、結婚して、死んでゆく。この三つの祭典とも皆花を用いないことはない。これは世界中の如何なる民族にも共通のことであるらしい。私はいままでに、幾度産院に届ける揺籠を作ったろうか。幾百の花嫁花束を製作したろうか。十字架にしても、花環にしても、幾多の数の中には忘れがたい思い出がそれぞれにある。大隈重信侯の国民葬の花、東京駅頭でたおれた原敬総理の花環、これらの花環は渡米前の仕事であったが、新渡戸博士への花環、坪内逍遥博士へのオープンブック、与謝野晶子夫人や北原白秋氏や森鴎外先生への花籠、嘉納治五郎翁への花環、又独乙大使館武官室からの注文で、派手なナチのマークのリボンをつけて、多くの花環を作った。島崎藤村先生への花籠は戦時中のとぼしい花で苦労して作った。これらはみな帰朝後の、「婦人公論花の店」時代の仕事だった。終戦の後、ララ物資の委員長 Bott 先生への霊前の花環製作は、今も忘れられない。斎藤茂吉先生への花環製作も生涯忘れられない思い出である。

これらの小さな仕事、大きな仕事も、たいてい極めて短い時間で仕上げなければならない。そして、苦心した作品も、鮮度を保つのはせいぜい十数時間である。花卉装飾とはこのような仕事である。

*****************************