2015年 「花のクロノロジー」~日本花卉装飾近現代史~ 序文 『フローリスト』2015年5月号原稿

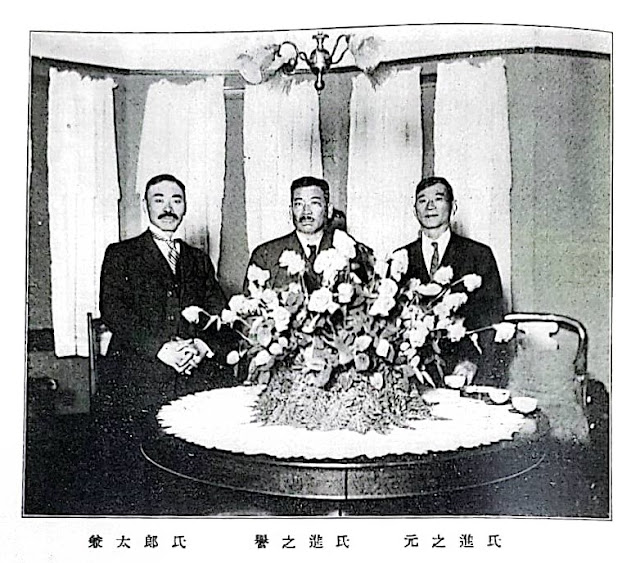

花のクロノロジー 日本花卉装飾近現代史~永島四郎さんの時代~

*すべて2015年当時の状況を述べたものです。

サッカーにはホペイロと呼ばれる仕事がある。ポルトガル語で用具の係を意味するプロフェッショナルだ。単なる雑用係ではなく選手がフィールドで最高のパフォーマンスを発揮できるようにさまざまな心遣いと技術で奉仕する。わたしは今、そんな裏方を花のしごととしてやっている。はなぜんフローリストのグランドプリンスホテル高輪花卉装飾室。ここで毎週末、婚礼の仕事を中心にお手伝いしている。

仕事場は品川駅から高輪さくら坂を登ったところにある西洋館の地下にある。貴賓館と呼ばれるこの歴史的な建物は鹿鳴館や綱町三井倶楽部の設計で有名なジョサイア・コンドルの最初の弟子だという片山東熊らが設計し宮内省(当時)の技術者たちが技を集めて建てたものだ。明治41(1911)年だからすでに百年を超える歴史を誇る。関東大震災も戦争にも先の地震にも耐えて、今はホテルで人気の高い結婚式場や宴会場として使われている。そんな歴史的建造物の直下に作業場があるからいろいろ不具合や不都合なこともたくさんあるけれど、それもまた味わい深い記憶になっていくんだろう。

わたしたちの仕事場では毎年、JFTD学園の学生さんたちの研修を受け入れている。未来のフラワーデザイナーであり花店の経営者になる人たちだ。はなぜん高輪の統括マネージャーは井上実さん。かつてはJFTD主催のデザインコンテストで活躍した素晴らしいデザイナーだ。婚礼やクリスマス装飾の実際を見てもらっている。わたしは学生さんたちに時間があれば、いつも花のホペイロ仕事のほかに、この貴賓館や高輪周辺の土地の歴史について話をするようにしている。聞いたことのある仲間はまたかと思っているだろうけど毎年誰にも話してきたので今年は来た人は聞いてないというのもつまらないかなと思って同じ話を繰り返している。

明治時代以前、私たちが立っているこの高台から品川の海が眼下に見えていたということ。お天気がよければキラキラと光る海に白い帆を張った舟がいくつも見えたはずだ。その様子が貴賓館の階段の上にあるステンドグラスのテーマとして描かれている。いまJRの線路があるところに海岸線がありその向こうは海だった。品川駅は日本で最初にできた鉄道の駅で陸蒸気と呼ばれた機関車はここから横浜にむけて海辺を走った。高輪の高台からは遠くに房総半島の山並みが見えたという。

高輪のプリンスホテルは高低差のある広大な土地に日本庭園を囲むように4つの建物が立っている。ここは明治時代、土佐出身の志士である明治の元勲、後藤象二郎の自邸があったところで、のちに明治天皇の「高輪南町御用邸」となった。品川駅前のホテルグース(旧パシフィックホテル)をも含めてすべてが御用邸だった。やがて、明治天皇の皇女が竹田宮、北白川宮、朝香宮の各宮家へ嫁ぎ、三宮家に分けられる。旧北白川宮家の建物の跡地にはパミール館がある。今はかつての門が残るだけだ。朝香宮家はしばらくして目黒に居を移し、現在の東京都庭園美術館になっている。

江戸時代までさかのぼるとここは、薩摩藩の中屋敷があった。篤姫も江戸城にお嫁入りする前にここに立ち寄った。薩摩藩の藩邸はここ以外に三田、田町の近くに上屋敷、蔵屋敷などがあった。西郷隆盛と勝海舟が会談した歴史的な場所。高輪周辺は幕末の史跡がたくさんある。少し興味を持てば今歩いている場所が特別な意味を持って自分とつながってくる。高輪のようにドラマチックでなくても、人が生活してきた街にはそれぞれに歴史があり記憶が積み重なるようにしてつながっているんだ。大切なのは、細い糸をたどって、土地や過去の人々と自分とをつないで見ることなんだと思う。そうすることで、自分の今やっているしごとが未来に向けて特別な意味を持ってくる。

例えば、この高輪から泉岳寺のほうに1キロほど離れた高輪1丁目には旧高松宮邸があり、戦後は光輪閣として外国人のクラブやのちに結婚式場などとして使われた場所がある。光輪閣の支配人は川添浩史という人で、この人は、先ほど触れた後藤象二郎の孫にあたる。川添さんは飯倉の有名なレストラン「キャンティ」のオーナーだった。ロシア大使館前の道を六本木に向かう通りに面した小さなレストランだが、ここは60年代、70年代と通してさまざまな才能、アーティスト、芸能関係者らが集まっていたことで知られる。加賀まりこやユーミンなどキラ星のような人たちを数えるときりがない。

キャンティに集まっていた人の中にシー・ユー・チェンがいた。70年台は音楽活動をしていた彼はその後アメリカに移住し、レストラン経営や大型商業施設のプロデュースを次々と成功させた。90年代以降はGAPやナイキの日本進出、ユニクロのブランド戦略で名をあげた。この人が井上英明社長の求めで青山フラワーマーケットのブランドデザインを手がけている。井上社長が考える毎日の暮らしに花をどう取り入れてもらうのか、商品やお店づくり、ロゴマークといった総合的なディレクションに参加し貢献した。

前置きが長すぎた。わたしは、これから始めるこの連載について自分が何者でどんなふうに話を進めていくつもりなのかを書こうと思っていたんだった。だからホペイロの話をした。昔はどこの花屋さんにもさまざまな雑事を静かにやってくれるおじいちゃんやおばあちゃんがいた。わたしが最初につとめたお店もそうだった。花の仕事は雑事が多い。忙しくなると仕事場が荒れる。あっという間に容易く荒廃する。そんな雑然とした中でも仕事は待ってはくれないからやらざるを得ない。お店のおじいちゃんはそんなときにこまめに掃除をしたり道具を片付けたり器をきれいにしまってくれた。とても助かっていた。

花の仕事は面白い。長くやっていても学ぶことは常にある。たいへんなことも多いけれど、一生を懸けてやる仕事だと思う。25年仕事してきて、わたしもようやくそんなふうに思えるようになってきた。若い人たちにもどんどん花の仕事にはいってきて欲しいし、やめずに続けていって欲しい。美しい花を集めて美しくデザインしお客様に喜んでもらう。しあわせになってもらう。元気になってもらう。そうやってたくさんのありがとうと言ってもらえる、そういうことがフローリストのしあわせなんだと思う。私たちだけじゃなくて世界中の花屋さんもきっと同じだと思うし、私たちの先輩も、その先輩もみんな同じように仕事をしながらさまざまなものを見つめ、感じ、花や緑を通して表現してきたんだと思う。(以下略)

1959年(昭和34年)4月14日から19日、東京日本橋三越本店にて行われた第一回花の文化展で秩父宮妃殿下にツバキの説明をする永島四郎氏と加藤光治(園芸文化協会理事) 1959(昭和34)年 第一回花の文化展(『農耕と園芸』1959年6月号)