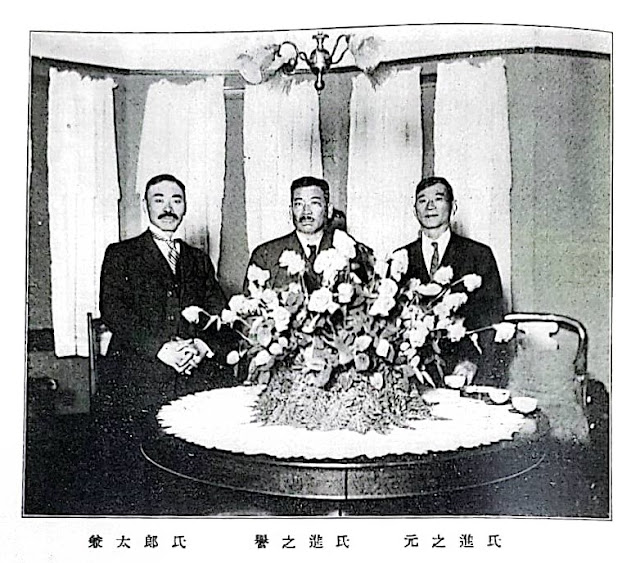

昭和13年当時の いけばなの状況 集団での教授法を進めた 安達潮花

●安達潮花氏は『実際園芸』にたびたび文章を寄せている。いけばな界に対して変革が必要であると考えていて自ら行動した人で、業界に対して辛口の論客として知られる。住居の変化やインテリアの変化に合わせて住環境にあった新しいいけばなが求められていた。

●「生花は床の間を出でよと叫ばれ、つづいて床の間を出ろと唱えられるに至った。人の為に生け、客の為に生けるのでなくて自分の為に生け、花を生活の糧とするのだというように主張せられて来たのである。」

●大正期から昭和にかけておきた「自由花運動」や昭和8年に重森三玲や勅使河原蒼風らが「新興いけばな宣言」を起草するなど変化が起きている。

●この文章では、せっかく新しくものを生み出そうとして動き出す中で、その内容が西洋花器装飾のモノマネであったり、旧態のなげいれのように型へと回帰するような姿勢では前に進むことはできないと批評する。

●ただ、時代に合った新しい「花器」(新花器)が各地の窯元から創造されつつあることがわかる。戦後にいけばなが大流行するが、そのときに作家ものの造形的な花器が大活躍するが、この時代にすでに萌芽があったことが感じられる。「四日市物が出現し、常滑が更生し、破部が新生面へ進出した」と述べている。

●花材の生産に関しても利用される場面を想定した仕立てや収穫(荷姿)が求められる。切り方についても、過去の生産者、切り出し屋の知識が継承されていない。各流派の求める材料も異なるので、それらを理解することが大事だと述べている。

●ただ、安達氏の言っていることをやろうとすると生産面では大きな手間となり、また規格どおりに大量生産することは難しくなる。一方で、花屋も花道家も店頭の花しか知らないという状況は改善すべきだと考えていた。

●「アレンジメント」「デザイン」という単語が使われている。

●安達潮花は教科書やカリキュラムを整備し、身近い期間で集団指導を行うように取り組んでいた。旧来のいけばなでは先生が弟子の家に稽古に出向くのが通例であった。集団指導は明治末から対象にかけての小原流も早い。近代的な指導法による集団指導は女学校などでの指導にも生かされることになる。いけばな、花卉装飾のの大衆化が大きく前進した。

●戦後、恵泉女学園は洋風の花卉装飾を教えたが、一方で日本のいけばなも指導している。そのときに安達潮花氏のあとを継いだ安達瞳子氏(その後安達育氏)に指導をお願いしている。

●「安達潮花」について評論家の重森弘淹は、次のような説明でいけばなの歴史にその名を記している(『いけばなへの招待』p133)

「かくて大正時代は、盛花の上昇期として特徴づけることができますし、一方東京では、やはり池坊出身の安達潮花が、「飾花」という名称で、一種の盛花を教授しはじめました。もっともかれは、「飾花」を、立花砂之物を古代盛花とし、その復活だというふうにいって盛花と区別しましたが、なんといおうと盛花の系列にあるものであったことだけは確かだというものです。そうしてかれは教授法も合理的に改革し、師匠を大量生産しましたので、たちまち力を伸ばし、西の小原流(国風式盛花)、東の安達式は、盛花陣営の二大とりでになった観がありました。戦後、この安達式は不振をきわめていますが、戦前までの勢いは大へんなものでした。」

誠文堂新光社『実際園芸』第24巻第2号 1938(昭和13)年2月号

新興生花はどこへ行く

生花園藝の創生 安達潮花 *漢字や仮名遣い等を読みやすくなおしてあります

生花(いけばな)はどうなったか

ここで生花といったのは在来の生花のことである。女性の身だしなみであり、媒人のほめ道具に使われていた旧い生花は、新興の盛花や投入の圧倒的の勢力に全く影をひそめたかというと決してそうでない。

東京でいえば新しい生花(いけばな)七分、旧い盛花三分の勢力であろうか、東京以外の大都会では五分五分、地方ではあべこべの七分三分と見るのが至当であろう。

水仙の葉の白粉を落として焼ごてをあて、円く曲げたり、ハランの葉を巻いて水引をかけたり、ナンテンの茎や柳の枝を結ぶ技術がありがたいものになっている生花の技巧は国民性に深く喰い入っていて、『つくりごと』をたのしまなければおさまらない人達がまだまだ何千萬人もいるのである。

そうした技巧の為に美しい花の個性を殺してもてあそぶ優雅な国民性は?・・・・・ は決して跡を絶ったのではなく一方ではその技巧のおもしろさの生花をやって、一方では流行の新しい盛花や投入を生ける両刀使いがとても多く実に妙なものです。

両刀使いが幅を利かす

専門家の玄関には何々流生花、何々流盛花投入の二つの看板がかけられている。これは生活の為であるといえばそれまでの話であるが、大部分の人逹は旧い生花を挿す気持と新しい生花を生ける心構えと同じものだと思っているのである。私はこの両刀使いが必しも悪いというのではない、新しい道へ進む道程として屡ば(しばしば)許してもいいと思っているが、いつまでたっても旧い方の看板はとりのぞかないようである。花道何々の司、何々会頭職とかありもしない面白い職名をつけてよろこんでいるのは他愛もない事ながら、自分の心の中のチョンマゲは到底たちきれないのであろう。

旧い生花というのは流行できめられている一つの『型』があって、三種六種、九種位が普通であるが、その所定の類型の中へサクラを持って行き、梅をあてはめ、ヤナギを押しつけるのである。何を生けても同じ形になってしまうのであって、それが又一ばんいい事になっている。

新しい花というのは、大正の初年頃創生せられた自由、自然、芸術といったような言葉を表看板にして起った反逆生花であるが、これは必ずしも自由でなく、自然でもないのであるが、旧生花の形式と違っている華やかなものであったから、生花(いけばな)に飽き、不平を持っている人々がワラでもつかむように飛びついたのである。

ともかくも新しい生花には立派な主張があるので、旧い生花の考え方と、新しい生花の進み方とは氷炭相いれない角屋(*ママ)のものであるにもかかわらず、今日は生花をさし、明日は盛花や投入を生け、右と左との使い分けが自由に出来るのだから、新しい生花というものもやがて遠からず、旧生花(きゅういけばな)と同じような型の花になり身動きが出来なくなって行つまる事は必然である。

専門家といっても看板のぬりかえをした人達で、自分の心の奥深くなやみがあって、新しい道にかけ込んだのではないから、これはせめる方が間違っているかもしれない。

空虚な新興生花

新しい花の中にもう一つ更に新しいと思っている人達がある。これが立派だと思ってやっているのか、自分の研究がそこまで行かないので、ああでもなし、こうでもないといって一向にとりとめのないものを挿している人達が可成にあり、不思議な事には新聞や雑誌で、一躍名をなして大家になりすました人が相当にある。一寸芸術書の二三冊もよんでかくあるべしときめてむずかしい事をいえばたちまち大家になれたのです。およそ花の道の方位(くらい)訳なく一流の大家になれるものはなかろう。

かつぐ新聞雑誌も勿論せめようもないが、世間は甘いものだと心ひそかに赤い舌をベロリと出している人達もあろうか。

しかし旧い殼から新しい芽が吹き出し、大家になってから研究が進んで――だんだんによくなるのであろう。

新しい生花(いけばな)がどんなものかといわれたら、外国の雑誌で室内装飾に関したものをご覧なさいといいたくなる。

大部分は洋式挿法の模倣だという事も出来る――丁度日本の室内装飾、主として机やイスやストーブや、サイドボードやあれやこれやが、西洋の家具の丸のみと同じようだそうです。

これはよくひいき目にいったので、もっとほんとの事をいえば、ああでなし、こうでなしとやっていると誰がさしてもああなるのだといえば全く台なしの話である。

室内装飾法の急変に逢って度を失った形です。西洋人の書いた静物画の花と日本人の書いた花と比べてみると生花を知らない人であっても、とても日本人の画家の方が形が立派である。日本人は気付いていなくても何十人の作をならべてみると不思議にこうした才能にめぐまれた日本人を発見するのである。

洋式アレンジメントの固型

アメリカ、フランス、ドイツ、イギリスなどから来る書物や雑誌から日本の洋式芸術は勿論生まれて来たのであろう。これは決して日本のものとなってはいない。なまかじりである。日本のはなまなましい模倣のあとが歴然としていてあかぬけがしていない。あちらのはつまらないものにしても洗練せられている、大きい――といえよう。

ところが洋式は自由で、型がなくて、近代的だと思っていられる人があつたら、これは飛んだ大間違いである事を申上げたい。物の形のまとめ方に眼のある人がみたら、洋式の挿し方は三種か五種かの型に限られていて、少しも自由のものでなく、馬車馬の眼みたいな範囲の狭いものである。

自由だと思って挿しているのかも知れない。けれども挿された結果は決して自由でなくて一定不変のものである。つまり線や色の駆使について根本的の研究が出来ていないから、知らず知らずの裡に先輩を模倣し、経験の印象をたどって随従するようになるのであろう。

日本人はそれを真似るのだから全くお話にならない。園芸家出の人、装飾に従事している人達の無理解を責めたい。

大分あたり散らしたようです。無茶苦茶に攻めたてるのが目的ではなくここまで私のいった事は、旧い生花の人は心のチョンマゲが絶ちきれない。新しい生花はまだ研究が足りない、洋式装飾をやる人は、外国の模倣を止めてもらいたいというのである。

日本人の装飾を創造してほしい。生花の方はやめて新日本の立派な生花がまとまる時機も決して遠くないであろう事を切望するのである。

新しい花器の登場

新興生花の第一のなやみは花器の問題であった。ウスバ夕や、長方形の水盤や竹筒はこれはいかにしても新形式の生花は挿す事が出来なかった。一にも支那二にも支那で一時は日本製の花器は跡をたった位であるが陶器の方面で四日市物が出現し、常滑が更生し、破部が新生面へ進出した事と花道家自身が不満を自分のデザインにはらし出したのであって、ここ四五年の間に新花器というものがともかくも出来上ったのである。

それは瑠璃釉、均窯釉、トルコ青釉、赤釉、黄釉と反美の強烈なものでなくては満足しなくなったのである。

ずいぶんいかがわしいものが多く、安っぽいこと下品な事形も色も感情も旧い生花花器の枯淡な味、優雅な風格とは比べものにならないのです。この二つの極端なものが並べられた時、それはとても変てこな感じのするものです。

いいといっても生花花器は使えないし、悪いといっても新しい花器の方がまだしもである。そこへ三四年来ガラス器が出現したので、新花器はまた百鬼夜行の有様となった。アルマイトが突として表われ、硬質陶器が割り込もうとしている。

こうしてごった返している間に亡びるものは亡び、生まれるものは生まれ、真に価値のあるものが残ったり産まれたりして新日本の花器が出来上がるのであろう。

生花材料の展開

生花材料を三百種知っていれば立派な専門家だといわれた――十五年も前に松島理学士はそういわれた。それがバラはバラと一種に数え、ダーリアはダーリアで一つとして数えて二千種の切り花が東京の市場に現われるすさまじい展開ぶりである。

三四百種の生花材料を扱った時代は切り花法が完成していた。『山切り』も『栽培家』も『花屋』も心得たもので、一流の花屋やつくりやは生花の画に通じて立派な技術を持っていたのである。

流派流派の特徴を知りぬいていた為に、つくる方でも、剪る方でも決して無駄は切らなかった。

今のつくりやは生花にどんなものが必要であるかという事を知っている人は稀であって市場で高値を呼んだものを翌年逐っかけているばかりであるから生産過剩と生産不足と平行してずいぶんな無駄を平然としてやっている。これが統制機関もなければ研究方法も確立していない。

チグハグなつくり方と挿し方

敢(あえ)てチグハグといいたい。つくり方と剪出し、もう一つは小売業者のくずし方が三つとも生ける方の希望と全く正反対の方向へ進行している場合多い。何故そうなったかといえば前にいった通り、新しい生花家の中には両刀使いが大勢いるし、ほんとうに花卉の個性美を尊重してそれを生かそうとしている人もあるし、花卉をエノグのように心得て自分の意志のままにキキョウの首だけを挿し、カーネーションの首を花壇のように水に浮かべたり、枯れたアシの穂だけを挿したりさまざまな芸当をやる人があるので、人々の希望を一つ一つ心得て、これは何流の材料これは何所の御使い料と花屋でも区別がむずかしかろうというものです。

だからこの流行ではオミナエシを根元から剪って来いといい、根葉(ねは)を添えろと希望し、チューリップの葉は三枚以上がほしいといい、花屋の仕事も店先へ各流お好み心得書でも下げて置かないとそうそう覚えていられまい。

配合にしてもヒカゲノカズラの中へカーネーションを植える流行もあれば、コメツツジの下ヘスイレンを浮かべる流行もあるし、当世花屋たる事もむずかしいであろう。

切り花法の創造

新しい時代の切り花法をつくり出す事が急務であろう。切り花といえば根をつけない鋏で切ってさえ出せばいいと思ってはならない。どの長さに剪るか、どの程度に葉をつけ枝を残すか、そこに限度があるべきである。また剪るといっても、根をつけて洗って出さなければならないものもある。

一例をいってみるとフキノトウや、クマザサ、ウラジロ、才モト、ヤブコウジなどは根を出来るだけつけなくては使えない。地下茎を残すのである。

トリトマ、アマリリス、ハラン、ヒヤシンスなどは葉がつけられていないと挿せない。もっと委しくいえばスイレンにしても花を十本もくくり、それに四五寸もあるやうな葉を二三枚つけて出されたのでは、生けようにも生けられないのである。

花は蕾を混ぜて五本位、巻き葉二三本、二寸前後の葉を大として一寸位の葉までを十四五枚と、一本長い茎の小葉を添えて一瓶分として剪り出せばどの流派にもさす事が出来ようというものである。

長く剪ってほしいものはスイトピー、ダーリア、マツムシソウの例、ピースと呼んで花梗のありったけを剪り出されたのでは私達にはどうする事も出来ない。別に茎をつくって添えてもらってもいいし、てんぎょう性のものをどこまでも垂直の支柱へくくりつけて上向に育だててもらってもこまるのである。

キクにしても同じ事で、地上一尺位のところまでは支柱がほしいそれから上は打ちやって置いてもらいたいのである。折角に美しい茎線を構成しようというのを、花首のところまで支柱へ固着さして首かせをはめられては似ても似つかないキクの化け者が出来るのである。

この化けギクは江戸時代からつづいてつくられ今以てキクは垂直なものとして扱われ更に不思議に思はれていないのである。キクの美しさはこの為にどれだけ損をしているか、キクを冒涜するといってもよかろう。

切り花法を創生して講習会でも開くか、何にしても指導法が必要である。同時に、専門の花道家に、植物はこの通りの形をして美しいものですという事をはっきりと知らしめる方法をも考えたい。習う人も教える人も花屋の店頭の花しか知らない人が多いのである。ほんとうの姿をみつめ、花の生命に触れるのが出来ないのは当然であろう。

大衆の生花が生まれる

昔の生花は床の間を基として研究もし発達もしたのです。だから床の間の直線に調和するように曲線の集結が生花の生命のようになってしまった。そうして文献という文献には悉く床の間中心に考えた挿法だけが残されている。客を悦ばせ客を接待するのみが只ひとすじに究められているのである。

新しい時代の花はそうではない。生花は床の間を出でよと叫ばれ、つづいて床の間を出ろと唱えられるに至った。人の為に生け、客の為に生けるのでなくて自分の為に生け、花を生活の糧とするのだというように主張せられて来たのである。

工場の窓にも、地下室の壁にも、ウインドウの中にも事務室へも玄関、便所、洗面所、風呂場、寝室、チャブダイーー人間のはたらき、人間が休んでいるすべてのところに花を飾り、花を生けて、純真な大自然の生命に触れてつかれた心と身体とをよみがえらせる事に新しい花の存在価値があるのである。

私逹は少なくともそうした主張のもとに研究して来ている。教授法の改革、五年も七年もかかって習う事をたのしみ、習っている長さを自慢する旧来の寺小屋式も根底から排斥して戦って来たのである。

早く習って早く生けられ、直ぐ役に立たせる大衆の花を生まんとしているのである。(終わり)

*太字はマツヤマ